O plus E VFX映画時評 2025年6月号

(注:本映画時評の評点は,上から![]()

![]()

![]() ,

,![]()

![]() ,

,![]() ,

,![]() の順で,その中間に

の順で,その中間に![]() をつけています)

をつけています)

前2作よりも良作で, 3部作の皮切りとして上々の滑り出し

題名からすぐ分かるように,『28日後…』(02)『28週後…』(07)の続編である。今月の「論評Part 2」の『フェイクアウト!』を「思わぬ掘り出し物」と書いたが,その翌日に観た本作も同様で,予想していたよりも上々の出来映えであった。本シリーズはしばしばゾンビ映画扱いされているが,所謂G・A・ロメロ監督流のゾンビではない。そもそもゾンビは「蘇った死者」であるが,本シリーズで人々を襲うのは,新型ウイルスの感染者であり,彼らは生きている。急所に矢が命中するだけで死に,生き返ることはない。似ているのは,嚼まれた人間が同じ感染者になってしまうということだけだ。本シリーズでは,問題となるウイルスの伝染性が極めて強く,接触感染しただけで,即刻凶暴化してしまうのが大きな特徴である。ともあれ,その集団に襲われないよう逃げたり,闘ったりするサバイバルホラーなのだが,本作はその枠組みから一歩踏み出し,前2作よりも良質のヒューマンドラマとなっている。

本作の時代設定は,前作のウイルスの蔓延から「10228日後」とのことである。365日×28=10280日であるから,その間の閏年も加えているようだ。「28」なる数字に拘るシリーズだが,相対的な日/週/年数を述べているだけで,実は日数計算の基点は明示されていない。第2作は「28週後」と言いながら,第1作の約4年半後に公開されている。本作は,第1作から28年間待ってからの映画化ではない。無理に基点を考えるなら,第1作公開の2002年11月と考えるのが妥当で,本作は2030年前後の近未来のデストピア世界を描いていることになる。さらに,この3作目だけで終るのではなく,今回は3部作の計画で,本作はその1作目である。

CG/VFX大作ではないのだが,目立たない形で効果的VFXが使われていたので,これも時代を象徴する使い方の事例として,メイン欄で紹介することにした。

【前2作の概要】

発端は,英国ケンブリッジ霊長類研究センターの猿たちだった。猿たちが危険な伝染病に感染していると制止したのに,動物愛護活動家たちが檻を開けてしまった。チンパンジーに噛まれた女性活動家は瞬時に凶暴化し,流出した伝染性の高いウイルスがたちまち英国全土に拡散する。それから28日後,交通事故に遭って意識不明だった主人公のジム(キリアン・マーフィー)が昏睡状態から醒めた時,ロンドン市内は既にゴーストタウンであった。彼が難を逃れた生存者数名と協力しながら,凶暴で殺傷力が高い感染者と闘うのが第1作の要諦であった。生き残った3人は,それから28日後に,空を飛ぶ偵察機に手を振るが,パイロットが見つけてくれたかは不明のままだった…。

第2作『28週後…』には,第1作の人物たちは登場せず,ある家族を中心とした別の人物たちの物語となる。壊滅状態の英国から生存者は国外脱出した。NATO軍がロンドンに駐留し,感染者は飢餓で死に絶えたことを確認し,安全宣言を出す。ウイルス発生から28週後,各都市の復興が始まったが,感染しながら発症していない母親が隠れていた。国外から戻って来た彼女の家族から,他への感染が再開し,再びレイジ・ウイルスが猛威を奮い始める。様々な出来事の後,母親の遺伝子を継承した息子2人が無症状のままフランスに向かった。それから28日後,無線機から助けを求めるフランス語の声が聞こえ,欧州大陸にもウイルスに汚染されたことが明らかになった。

【本作の物語展開】

本作にも前2作の人物たちは登場せず,新しい登場人物たちが織りなす物語となっている。映画の冒頭は,まだ前作の時代で,スコットランド高地から始まる。レイジ・ウイルスの感染者に襲われた一家は母,叔母,姉妹が感染したが,少年ジミーだけが近くの教会に逃げ込んだ。牧師である父は,この感染騒動は神の審判だと解釈し,自らは感染者に身を委ね,ジミーに十字架のネックレスを与えて,彼の脱出を助けた。この後,時代は28年後に移るから,この十字架ネックレスを身に付けた大人のジミーが,3部作の残りでどんな形で登場するかを意識せよとの暗示である。

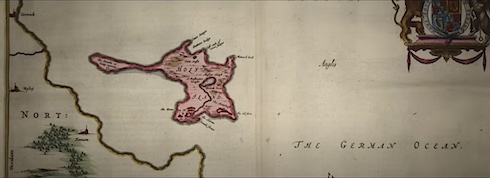

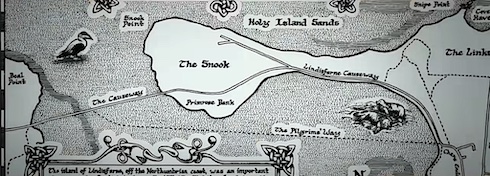

28年後には,欧州大陸からはウイルスは根絶され,英国とアイルランドだけが,無期限の隔離状態で放置されていた。即ち,島国の2国はだけは感染者が野放しだったのである。何やら,EU離脱した英国への意趣返しのように感じられた。そんな中でも,イングランド北東部の沖合にホーリー島には,非感染の生存者が小さなコミュニティを作って生活していた(写真1)。彼らは半自給生活で,電力はなく,物資にも乏しく,厳格なルールの下での耐乏生活を送っていた。干潮時には土手道(ゴーズウェイ)で英国本土と繋がっていたので,感染者が侵入しないよう厳重な監視態勢を敷き,唯一に武器である弓矢の準備を怠らなかった(写真2)。

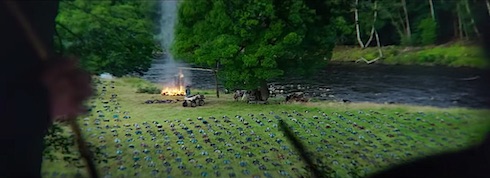

住民のジェイミー(アーロン・テイラー=ジョンソン)は重い病で苦しむ妻・アイラ(ジョディ・カマー),12歳の息子スパイクと暮らしていた。まだ早いとの声を押し切って,ジェイミーはスパイクを連れ,土手道を通って本土に向かう。この地で父子は弓矢を使って感染者達を殺害する(写真3)。父親として,感染者狩りを息子に教える成人としての儀式だった。丘の上から見えた炎を訝ったスパイクに対し,父はケルソンなる世捨て人の医師が多数の死体を焼いている炎なので,近寄らないようにと諭して,彼らは島に戻る。

島で父と人妻との不倫を見たスパイクは幻滅し,母アイラを連れて再び本土に向かう。ケルソン医師に母の病気を治してもらうためだった。ケルソン医師はアイラを診断し,治癒の見込みのない癌の末期だと宣告する。果たして,それを知った母子はどうするのか……。

感染者は進化していて,様々な種類が存在していた。その半面,前2作のように人々襲う凄惨なシーンは殆ど登場しない。全体としては,デストピア,アポカリプトというべき世界であるが,美しい森,草原,海を背景に展開する人間ドラマは格調高かった。中でも,感染者の妊婦の出産,ケルソン医師が死者を慰霊する塔の存在が,注目すべきシーンあった。

前2作とも,物語が落ち着いてからの最後に,そこから28日後のシーンが登場した。本作ではどんな28日後なのか,何が起こるのかは,観てのお愉しみとしておこう。

【監督・脚本と主要キャスティング】

第1作『28日後…』の日本公開は2003年8月で,前月にマスコミ試写で観ていたのだが,CG/VFX多用作ではなかったので,本誌に掲載しなかった。当時はメイン記事だけで,まだ文字だけの短評欄がなかったからである。2作目は海外出張時に機内ビデオで観た記憶がある。紹介記事を書かないと監督,脚本が誰であるのか記憶に残らない。今回改めて,第1作は監督:ダニー・ボイル,脚本:アレックス・ガーランドのコンビであったことを知った。第2作はこの2人が製作総指揮の回り,そして本作は第1作の2人が監督&脚本で再度登板するという原点回帰なのである。

当時,短評欄があってレビュー記事を書いていたとしても,2人の名前を意識していたかは怪しい。2人ともまださほど有名人でなかったからである。D・ボイルは『スラムドッグ$ミリオネア』(09年4月号)でオスカー監督となり,大ブレイクする。その後は『127時間』(11年6月号)『トランス』(13年10月号)『スティーブ・ジョブズ』(16年2月号)『イエスタデイ』(19年9・10月号)と,ほぼ全作品を当欄で紹介する人気監督となっている。一方のA・ガーランドは,『わたしを離さないで』(11年4月号)で脚本・製作総指揮,『ジャッジ・ドレッド』(13年2月号)で脚本・製作を務め,脚本家としての存在感を示した。その後,監督&脚本担当で,『エクス・マキナ』(16年4月号)『MEN 同じ顔の男たち』(22年11・12月号)『シビル・ウォー アメリカ最後の日』(24年10月号)を生み出すという大活躍である。この油の乗り切った2人が20数年ぶりのタッグを組んだ映画が,面白くないはずがない。「思わぬ掘り出し物」とは,失礼極まりない言動であった

本作の広報宣伝は,この監督・脚本コンビを強調していて,俳優陣の影が薄い。父ジェイミー役のA・T=ジョンソンは,『TENET テネット』(20年9・10月号)等,多数の大作に出演していながら地味な脇役ばかりで,当欄の紹介映画での主役は『ノーウェアボーイ ひとりぼっちのあいつト』(10年11月号)での若き日のジョン・レノン役だけである。実は,ジョン・レノンの描き方にばかり注目していて,主演男優名は記憶に残らなかった。方々で酷評され,当欄でもスキップしたアメコミヒーローの『クレイヴン・ザ・ハンター』(24)の主演であったから,目立たない運の悪い男優だと言える。本作の父親役は不倫男であるが,次作『28年後…2(仮称)』にも引き続き登場するようだから,今回は記憶に残るだろう。

母アイラ役のジョディ・カマー((写真4)はその逆で,主人公の母や妻役という助演女優であっても,いつも存在感がある。『ザ・バイクライダーズ』(24年11月号)の中で,「『フリー・ガイ』(21年Web専用#4)で魅惑的なヒロイン,『最後の決闘裁判』(同Web専用#5)で存在感のある原告の妻を演じたJ・カマーは,本作では語り手として物語を牽引している」と書いたように,記憶に残る役柄が多い。この母は続編に登場することはないが,息子スパイクの回想シーンで姿を出すかも知れない。その息子スパイク役のA・ウィリアムズは,本作が長編映画への初出演だが,彼の大人への成長を描いた映画であるので,残る2作では主役的な存在になるはずだ。後述の3人のように,本シリーズを機に名のある俳優になって行くと思われる。

本作で最も印象的であり,俳優としての格が高いのは,ケルソン医師役のレイフ・ファインズ(写真5)である。名脇役として『シンドラーのリスト』等で助演男優賞ノミネートは数多く,『ハリー・ポッター』シリーズでは悪役ヴォルデモートで記憶に残った。近作『教皇選挙』(25年3月号)でのコンクラーベを仕切るローレンス首席枢機卿役で,GG賞やアカデミー賞の主演男優賞にノミネートされていたことは記憶に新しい。本作のケルソン医師役も複数の映画祭で助演男優賞候補となると思われる。

前2作では監督・脚本コンビだけでなく,主演級俳優も名前を覚えていなかった。第1作『28日後…』で昏睡状態から目覚めるジム役のK・マーフィーは,当時はまだ無名で,20年後に『オッペンハイマー』(24年3月号)の主人公でオスカー男優となるとは誰も予想しなかったに違いない(写真6)。ジムと共に生き残るセリーナ役のナオミ・ハリスも当時はまだ駆け出しだったが,その後,『パイレーツ・オブ・カリビアン』シリーズのブードゥー教預言者役,ダニエル・クレイグ主演の『007』シリーズのイヴ・マネペニー役等,実力派中堅女優としての地位を保っている。第2作『28週後…』の実質的主演はNATO軍のドイル軍曹役のジェレミー・レナーだったが,彼の名前を知る人は少なかったものの,翌年のオスカー受賞作『ハート・ロッカー』(10年3月号) の主演で一気にブレイクした。その後は『ミッション:インポシッブル』シリーズのウィリアム・ブラント,『アベンジャーズ』シリーズのホークアイ役等の超大作のキーメンバーとなっている。このドイル軍曹は第2作で死亡したので今後の出演はない。一方,第1作で生き残ったジムは,来年公開の次作『28年後…2』での登場が既に予告されている。ジムとスパイクがどう絡むのか,今から楽しみだ。

【撮影場所とCG/VFXの役割】

既に述べたように,本作はCG/VFX大作ではない。本作の「Behind the Scenes」映像は少し公開されているが,その中でのVFXメイキング解説はなきに等しかった。よって,以下は,既出の映像やいくつかの資料からの筆者の分析と,撮影&ポスプロ編集の常套手段からの想像であることを断っておきたい。

■ 生存者らが暮らす孤島の「ホーリー島」は,ノーサンバーランド州北部の沖合に実在し,正式名称はリンディスファーン島である。対岸の本土とは満潮時には海で分離され,干潮時には歩いて渡れる道が存在することも事実である。このノーサンバーランド地域は,イングランドに属しているが,スコットランドとの境界近くである。即ち,映画冒頭のスコットランドでの出来事が関係してくることを暗示している。ところが,Google Mapで眺めたところ,写真1とは島の形状がかなり違う上に,近くに別の島もある(写真7)。予告編には古地図らしきものも描かれていた(写真8)。ホーリー島自体の形状はGoogle Mapとほぼ同じで,写真1の島と比べて,(地図での左に)腕のような部分がある。しかも,この部分から本土へのCausewayだと描かれている。別の島は潮の干満で水没するのかも知れない。コーズウェイの位置をこの部分にしたくなかったので,この腕の部分を削除した島の全景を写真1のようにCGで描き,島内の家屋もCGで描き加えたと思われる。「聖なる島」と言われているだけあって,島には修道院や古い城の遺跡がある。観光地化していて,干潮時に通れるコーズウェイは舗装されている(写真9)。

(下)コーズウェイは舗装されていて, 車で行ける。

■ どうやら,映画での水没する道はホーリー島で撮影したのではなく,ロンドン郊外のエセックス州ブラックウォーター川の河口にある「オシー島」を使ったようだ(写真10)。この島の土手道は短く, 歩いてもすぐ着くので,島と本土の距離を長く見せるため,VFX加工して映画に登場させたようだ(写真11)。この土手道が満潮時に水没する様子もCGによる加工と思われる(写真12)。この映画で100%CG/VFX処理であることが確実なのは,映画の冒頭で登場するスコットランドの住宅地である。レイジ・ウイルスに襲われない時代から28年後の荒廃した状態への変化がVFX処理で描かれていた(写真13)。

■ ジェイミーとスパイク父子が感染者狩りを行う対岸の本土の森や草原は,実際にノーサンバーランド州で撮影したようだ。ただし,電線,舗装路,交通標識等の人工物を除去したり,広々とした草原に見せるためにもVFX処理が加えられていると考えられる(もっとも,太古や中世ではなく,荒廃した現代であるから,舗装路や電線が残っていても不思議はないのだが)(写真14)。この草原を横切る鹿のような動物の群れ(写真15)や,ホーリー島に登場する鳥の群れ(写真16)は当然CG描写だろう。アイラとスパイク母子が崖の上で抱き合うシーン(写真17)は,リアルな景観での撮影であっても不思議ではないが,背景は合成と考える方が自然である。丘の上の大きな1本の木のシーンが何度か登場する(写真18)。おそらくボイル監督のお気に入りのシーンなのだろう。この木自体は本物だと思うが,両脇や丘の斜面が広々と見えるよう,VFX加工していても不思議はない。いずれも技術的には新規性もない簡単な処理だが,殺伐としたデストピア世界と感じさせるために,このように描いたのだろう。都市部の荒廃は既に第1作で描いたので,田園地帯はこうした近代文明以前の世界のように描くと,詩的でメランコリーな気分にさせてくれると考えたのかと思われる。

(下)広々とした草原に見せるため,人工物をデジタル除去しているのかも

■ レイジ・ウイルス感染者の描写には,余り工夫がなかった。前2作でも感染者は凶暴化して未感染者を襲っていたが,簡単なメイクだけであり,特にCG/VFXは使っていなかった。本作では,ウイルス感染の形態が進化し,動きの鈍い「スローロー」,高速移動する「アルファ」等の新種が現われたとしながらも,全体としての登場場面は多くなかった。はっきりとした姿は描かず,せいぜい写真19程度のシーンがいくつか短時間登場するだけである。それでも瞬時に感染するという前提があるので,姿が見えるだけで恐怖心を感じる効果があるのが本シリーズの特徴だ。

(中)高速移動できるアルファ。ゾンビらしくないことを強調している。

(下)NATO軍の兵士を襲撃。動きは素早いが, 体型的には特徴はない。

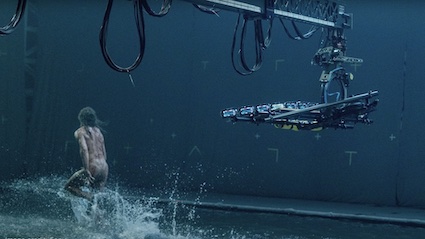

■ 1つ大きな勘違いをしていたことがある。予告編に登場する骨と皮だけのゾンビのように見える感染者である(写真20)。映画本編を観る前は,これはCG製で,これが次々と生存者を襲うのだと思っていた。ところが,ここまで痩身の感染者は,一体しか登場しない。飢餓で落命寸前の感染者の象徴的存在のつもりなのだろうが,CG描画であれば,同レベルの感染者を多数描くことができる。一体だけなのは,この役にプロ痩身俳優1人だけを雇用したためと考えられる。その痩身を強調するために,極端なメイクを施していることも有り得る。一体であっても,予告編やキービジュアルで使ったために,サバイバルホラーとしての宣伝効果は高かった。結論を言えば,感染者の描写にCG/VFXの導入は感じられなかった。一方,多少意欲を感じたのは,感染者の周囲をカメラがぐるりと回転したと思わせる「バレットタイム撮影」の採用である。四半世紀以上前に『マトリックス』(99)が採用した手法だ。当時は一眼レフカメラCanon EOS2を120台螺旋状に配置し,時間差をおいて連続撮影していたが,本作ではiPhone15を20台使い,大幅にコストダウンしている(写真21)。

■ さて,最後は本作の白眉であるケルソン医師の登場シーンである。感染者の死体を丁寧に火葬し,その遺骨を柱状に積み上げているシーンである。「Bone Temple」と呼ばれていて,来年公開の次作の副題となっている。その前段階で,多数の死体が並べられているシーンが登場する(写真22)。普通に考えれば,この数だとCGで描いた方がてっとり早い。ただし,このアングルの場面しか登場せず,もっと近づいた視点での描写はないので,細部は識別できない物体を適当に並べただけかも知れない。「Bone Temple」は,中心に頭蓋骨を細長いピラミッド状に積み上げた塔があり,周囲には腕・脚・胴体の骨で組み上げた柱が多数立っている(写真23)。こちらも,この本数となるとCGでの描写で済ませたいところだ。ただし,スパイクが彼を助けてくれたスウェーデン兵の頭蓋骨をこの塔に配置するシーンは,CGでなく実物だろう。勿論,本物の頭蓋骨は法的にも使用できないので,樹脂や発泡スチロール製の実物プロップ(模型)を使うのが定番である。即ち,遠景はCG,近景・中景は実物プロップと使い分けるのが一般的映画撮影方法だが,本作に限っては,Born TempleにはCGはなしで,すべて実物プロップだと想像する(写真24)。その根拠は,近景,中景,遠景間の移動は自然で,使い分けの境目が明確でなかったことだ。また,全編を通じて,極力実物指向で撮影し,CG/VFXは最小限で済ませるという姿勢が感じられたからである。それでも,上述の土手道のような要となる対象には,しっかりVFX処理を活用している。本作のCG/VFX担当はUnion VFX 1社であった。過去にこのVFXスタジオの名前を出したのは,『リトル・マーメイド』(23年6月号)の時だけである。DNEG, MPC, Framestore等のメジャースタジオと同じロンドンSoho地区にある中堅スタジオで,建物や景観のInvisible VFXを得意としているようだ。

俯瞰視点のこの遠景の構図からは, CG描画としか思えなかった。

このBone Templeは,すべて実物模型で組み上げたのだと思われる。

(![]() )

)