| |

|

|

|

| |

|

O plus E誌 2018年7・8月号掲載 |

|

|

|

|

|

| |

| |

『インクレディブル・ファミリー』

|

| (ウォルト・ディズニー映画) |

|

|

|

|

| |

|

|

(C) 2018 Disney / Pixar

|

|

| |

オフィシャルサイト[日本語] |

|

|

|

| |

[8月1日よりTOHOシネマズ日比谷他全国ロードショー公開予定] |

|

2018年6月26日 GAGA試写室(大阪)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

(注:本映画時評の評点は,上から   , ,  , , , , の順で,その中間に の順で,その中間に をつけています。) をつけています。) |

|

|

|

|

| |

全く制作方法が異なる,夏休み公開のアニメ2本 |

|

| | 春休みに続いて,例年アニメ映画がラッシュの夏休み興行だが,当欄では新旧全く制作方法が異なる洋画アニメ2本を紹介しておこう。1本目は,お馴染みフルCGアニメの元祖ピクサー社の記念すべき20本目の劇場用長編アニメである。既に多人数のアーティストによる完全分業体制が確立されている。もう一方はフランス製で,伝統的な手書きアニメの手法で,監督が1人で描いて作り上げたという,対照的な作風の産物である。

| |

|

|

|

| |

まさに完全復活,14年ぶりの続編もキレのある絶品 |

|

| | ピクサー製長編CGアニメは,オスカー受賞作の19作目『リメンバー・ミー』(18年3・4月号)の公開からまだ4ヶ月半しか経っていない。ものすごい製作ペースだ。同作で,一事不振だったピクサーの完全復活と評価したが,引き続きその勢いは衰えていない。

本作は『Mr. インクレディブル』(04年12月号)の続編で,丁度『ファインディング・ニモ』(03年12月号)と『ファインディング・ドリー』(16年7月号)の関係に酷似している。即ち,ヒットしたから,すぐに続編を作ったのではなく,10年以上間をおいて企画を練り,前作の脇役を主役に据えている。

元々当欄では『モンスターズ・インク』(02年2月号)や『ファインディング・ニモ』よりも,前作を高評価していた。ディズニー・ブランドだとファミリー向けのハートフル・ドラマが好まれるが,前作は伝統的なアニメ映画風のギャグに重きを置き,かつ同時にスーパーヒーローものの楽しさ満載の逸品であった。国内のマスコミ試写だけで満足せず,アメリカ人観客の反応を知りたくなり,米国の首都の下町のシネコンにも足を運んだ。まさに拍手喝采,ポップコーンが乱れ飛ぶ反響だった。本作もアメリカ人満足度最大化路線を踏襲している。

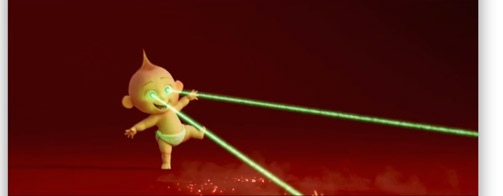

前作同様,スーパーパワーをもつ家族が主人公で,家長は怪力の持ち主Mr. インクレディブルことボブ・パーで,妻ヘレン,長女ヴァイオレット,長男ダッシュ,次男ジャック・ジャックの5人家族である。前作から少し時が経ち,ヴァイオレットは思春期にさしかかって彼氏ができ,赤ん坊のジャック・ジャックは少し大きくなって,一段と強力なスーパーパワーを発揮するようになっている,という設定である。最も異なるのは,本作の主演はパパのボブではなく,ゴムのように身体を伸縮できる「イラスティガール」のママ,ヘレンが主役に抜擢されていることだ(写真1)。丁度,「ニモ」の脇役であった「ドリー」を続編の主役にしたのと同じパターンだ。前作の紹介記事で「存在感は夫人の方が上」と書いたが,その通りになってしまった。いやいや,ママの活躍だけでなく,ヴァイオレットのラブストーリーも微笑ましく,制御不能のジャック・ジャックのパワーも凄まじい(写真2)。まさにアメリカ人好みの「ファミリー映画」だ。

| |

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

| |

写真2 (上)ファイアー・ジャック・ジャック,(下)PomPomパワー。

この他に「分身の術」「異次元浮遊」などのパワーも。 |

|

|

|

|

|

| | 監督は前作に引き続き,アニメ界の神童と言われたブラッド・バード。最近は『ミッション:インポッシブル/ゴースト・プロトコル』(12年1月号) 『トゥモローランド』(15年6月号)等の実写作品(ただし,CG/VFXは多用されているが)でもヒットを飛ばしている。

以下は,当欄の視点からの評価とコメントである。

■ CGアニメ史上,最高のアクション映画だと断言できる。もはや,古典的アニメ手法の枠も,実写アクション・スタントの枠も超えている。特に中盤以降のアクションにスピード感があり,楽しさに繋がっている。空間利用,構図,カメラワークが素晴らしい。

■ CG技術の進歩は凄まじく,もはや画質で特筆して論じることはない。表現技法的には,各CGキャラの表情による演技がかなり向上している。まるで俳優が演じているかのようだ。快活なママの口元,恋するヴァイオレットの目元,そしてイクメンで疲れ切ったパパの顔(写真3)など,惚れ惚れする出来映えだ。

| |

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

| | ■ この家族が住む郊外の大きな家,デザイナーのエドナのオフィスのデザインも素晴らしい。身体も家も,巧みにデフォルメされ,誇張されている。徹底した分業体制で,セット・デザインのアーティスト達が,実物セット以上のエネルギーをかけてデザインしたのだろう(写真4)。

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

| |

| 写真4 インクレディブル一家の郊外の家は広々としていて,さすが米国だ |

|

|

|

|

|

| | ■ 本作の敵は地底深くから出現するアンダーマイナーだ。悪役がいい映画は映画全体も引き締まるが,実に存在感のある敵だった。一家の友人フロゾンは,何でも一瞬にして凍らせてしまう超能力者だが,彼のパワーも一段とスケールアップしていた。終盤は,彼の活躍ぶりが印象に残った(写真5)。さらに続編を作るなら,次回作の主役はこのフロゾンではないかと秘かに想像している。

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

| |

写真5 終盤にフロゾンの瞬間凍結パワーが炸裂,危機を救う

(C) 2018 Disney / Pixar. All Rights Reserved. |

|

|

|

|

|

| | ■ 本作のセリフは絶対に英語で聴くべきだと考えて,マスコミ試写では字幕版の回を選んだ。主要人物の声優は英語版も日本語吹替版も前作と同じだが,気になったのは吹替版のヴァイオレットの声である。演じる綾瀬はるかは,前作時にはまだ未成年で,駆け出し時代であった。既にアラサーであり人気女優となった彼女が,どんな声で思春期のヴァイオレットを演じるのか,今回は日本のシネコンでそれを確認したくなった。

| |

|

|

|

| |

一見手抜きだが,肉筆線画と色付けに魅惑される |

|

| |

もう一方は,ドイツのグリム童話の一篇を原作とするフランス製のアニメで,セリフはフランス語であり,フランス人アニメーターのセバスチャン・ローデンバック監督が1人で描き上げた初の長編作品である。

本作はアヌシー国際アニメ映画祭で審査員賞等を受賞し,一昨年の東京アニメアワードフェスティバルでは長編部門のグランプリに輝いた。斬新なタッチに魅了された(株)ニューディアーの社長が,思い切って配給権を買ったのだという。「世界中のあちこちで日々ひそやかに生み出されるアニメーション作品を探索して,発見する」ことを社是としている小さな配給会社だが,こうした作品を劇場公開してくれることは素直に喜ばしい。拍手を送り,敬意を表してメイン欄で紹介することにした。

副題は「手をなくした少女」だが,グリム童話集では「手なしむすめ」と題されていた物語である。物語の骨格を簡単に述べておこう。父親の誤解から,悪魔に売り渡された少女が,窮地を脱するために両腕を切り落とされる。放浪の身となった少女は王子に見初められ,后となり子供も産まれるが,悪魔の策略で王子と引き裂かれる。やがて,妻子を探しに旅に出た王子と再会するが,最後の戦いが待っていた……。グリム童話にも様々な版があるが,本作には監督の解釈もかなり含まれている。

基本的にはよくあるプリンセスものなのだが,両腕を切断するとは,童話としてはあまりに残酷だ。とてもじゃないが,実写映画では子供に見せられない。その点では,本作のタッチはぴったりだった。「クリプトキノグラフィー」と名付けた手法で描いたという。以下,当欄の視点からこの手法を分析してみよう。

■ 「Cryptokinography」とは「cryptography(暗号学)」と映画を意味する「kino」の合成語というから,高能率符号化技法を駆使した新しいデジタル作画技術なのかと思ってしまった。実写映像をコンピュータ処理で絵画化するトゥーン・シェーディングの利用例としては,過去に『スキャナー・ダークリー』(06年11月号)と『戦場でワルツを』(09年12月号)を紹介しているが,画調は全く違う。実際は,ハイテク技術とは無縁の,真逆の方法だった。各フレームの画調は,肉筆の線画で人物を描き,水彩画風に彩色したものだ(写真6)。見始めての第一印象は,「高畑勲監督の『かぐや姫の物語』(13)に似ている! 」だった。おそらく,日本人で同作を観た人なら,ほぼ誰もがそう感じたことだろう。ただし,ローデンバック監督は高畑監督を深く尊敬しているが,本作の手法は独自に編み出したものだという(写真7)。

| |

|

|

|

| |

|

|

| |

| 写真6 木の上が好きな少女。冒頭ではまだ手がある。 |

|

|

|

|

|

| |

|

|

| |

| 写真7 舞台挨拶で製作意図を熱く語るローデンバック監督 |

|

|

|

|

|

|

■ 肉筆で描いた線画の輪郭はずっと力強い。その反面,背景部分はスカスカだ。『かぐや姫…』は大半のシーンで背景が見事なまでに描き込んであったが,本作は人物も背景も最小限の描画だ(写真8)。各コマは未完成のデッサンに過ぎないが,動きが加わることにより,初めて意味をなすアニメなのだという(写真9)。なるほど,その意味での「暗号解読」なのかと納得した。

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

| |

| 写真8 背景はスカスカで,一見手抜きの未完成デッサン画にしか見得ない |

|

|

|

|

|

| |

|

|

| |

| 写真9 ところが(人や馬の)動きが加わると,印象は一変する |

|

|

|

|

|

| |

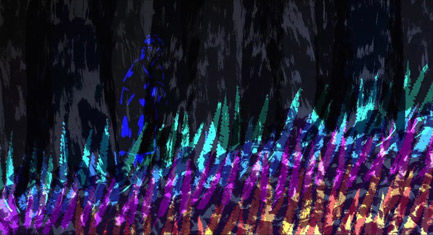

■ 12コマ/秒で数層の重ね描きは,かなり古典的なアニメ技法である。通常はそれでも数十人のアニメーターが参加するが,本作は監督が1人で描いている。線画が動くだけでなく,微妙に色が溶け合い,浮かび上がって来る。彩色,色の選択は見事だ。各カット毎に,今度はどんなカラフルなシーンが登場するのかと楽しみだった(写真10)。その微妙な調整は絶対に1人でやり通した方がいい。数百人以上が参加する完璧な分業体制のピクサー・アニメとは,まさに両極端の作画法である。

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

| |

写真10 カラフルで幻想的な色使いに魅了される

(C) Les Films Sauvages - 2016 |

|

|

|

|

|

| |

■ 『かぐや姫…』の紹介記事で「表現力では3D-CGに勝るものはないと主張する当欄だが,この絵の芸術性には脱帽するしかない」と評したが,同じ言葉を呈しておこう。ただし,この画調はフランス語で語るグリム童話には合っていない。日本民話か中国故事をこの作画法で描いたものを観てみたいと感じた。

| |

|

|

|

| |

( ) )

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

(本稿はO plus E誌掲載分に加筆し,画像も追加しています) |

|

| |

|

|

| |

▲ Page

Top |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|