O plus E VFX映画時評 2025年12月号

(注:本映画時評の評点は,上から![]()

![]()

![]() ,

,![]()

![]() ,

,![]() ,

,![]() の順で,その中間に

の順で,その中間に![]() をつけています)

をつけています)

圧倒的な質感, 最高品質のCG/VFXのバトル

【完成披露試写会直後の感想】(12月12日記)

世界同時公開のディズニー配給作品は,公開日直前にしか試写を見せてくれないので,今回もそうかと思ったが,1週間以上前の完成披露試写だったので,昨夜観てきた。印象が強い内に「評点と感想」のみを記しておこう。例によって,詳しいCG/VFX解説の完成版は後日掲載である。

シリーズ3作目で,第1作から第2作までは13年もかかったのに,今回は3年後の公開である。噂では総製作費は前作以上の4億ドル超で,映画史上の最高額だそうだ。ジェームズ・キャメロン監督は,ポストプロダクションに2年以上かけると公言していたので,CG/VFXの充実度を大いに期待した。その半面,シリーズの折り返し点ともなると,つなぎの物語であり,中だるみとなることを懸念した。12月8日(米国時間)に発表された第83回ゴールデングローブ賞には,作品賞,監督賞はおろか,演技賞部門にも名前がなく,主題歌賞と興行成績賞の2部門だけのノミネートである。さすがに飽きられはじめたのか,物語も凡庸なのかと嘆息した。

考えてみれば,この2部門ノミネートは不思議な話だ。米国では12月1日のハリウッド地区のDolby Theatre(旧Kodak Theatre)で先行上映されているので,主題歌(オリジナル歌曲)の出来映えは評価できる。解せないのは,興行成績賞(Cinematic and Box Office Achievement)である。映画業界への貢献度に感謝する意味合いの賞であるのに,映画館での一般公開前の作品に対して,どうやって興行成績を集計するというのだ? 前売り券の販売状況,前評判,過去の実績から,GG賞授賞式時での大ヒットは間違いなしと予測したということなのだろう。まだ開始後3年目の部門であるが,過去2年間で一般公開前の作品がノミネートされた例はない。もし興行的に失敗していたらどうする気なのだろうと心配する。

公開は3年後であったが,物語としては,前作『アバター:ウェイ・オブ・ウォーター』(22年Web専用#7)から数週間後という設定である。後半は美しい海が舞台であった前作に対して,本作の冒頭はパンドラ星の巨大な岩が宙の浮かぶお馴染みの「ハレルヤ・マウンテン」のシーンから始まる。前作で死んだはずの長男ネテヤムが弟ロアクと会話しているではないか。このシーンが何を意味するかは,観てのお愉しみとしておこう。本作では,新しい種族のアッシュ族が登場して部族間衝突,さらに地球人のスカイ・ピープルがパンドラ星の制覇を本格化させるということは概要を予習して理解していた。それでも前半は少し退屈した。

例によってナヴィ族は長身で,独特の顔立ちであるから,なかなか見分けがつかない。名前も覚えにくい。これは物語の進行とともに,何とか覚えられるようになる。それでも,できれば前作までの人間関係の相関図を復習しておくことをお勧めする。2時間以上経過し,敵に捕えられた主人公のジェイクの脱出シーンから,物語展開にスイッチが入る。終盤の30分強は凄まじいラストバトルで,これでもかの物量作戦と素晴らしい映像の迫力に圧倒された。今年のメイン記事は![]()

![]()

![]() の乱発気味なので,何とか欠点を見つけて評価を下げたかったのだが,CG/VFX史の生き証人を自負する当映画評としては,現時点での最高レベルと認めざるを得ない。

の乱発気味なので,何とか欠点を見つけて評価を下げたかったのだが,CG/VFX史の生き証人を自負する当映画評としては,現時点での最高レベルと認めざるを得ない。

大阪での完成披露試写会はDolby Atmosでの3D上映であった。試写会で3Dメガネをかけるのは久しぶりのことだ。最近は2台のカメラでの3D撮影は稀で,2D→3D変換が普通だが,それでもJ・キャメロン監督の3Dはモノが違う。全く目は疲れないし,それでいて3D効果抜群の事物配置,アングル設定,カメラワークを選択している。大半がCGで描いているゆえ実現できる空間設計だと言える。

3時間17分の上映時間はさすがに長過ぎた。せめて2時間45分程度に収めて欲しかった(第1作は162分,前作は192分)。今回は最後列の通路側に席を確保したのだが,これは失敗だった。後部にも出入口があるシアターであったので,途中でトイレに行く観客が多数いて,その度に暗幕を少し開けて出入りする。光が少し漏れるのが気になって仕方がなかった。せめてもう数列前にすべきであった。

とは言うものの,明るい光の美しいシーンが何度も出て来て,これは堪能できる。よくぞここまで多数のキャラクターやアイテムを描くものだと感心する。J・キャメロンならではの拘りと自負心なのだろう。単に映画を愉しむだけなら,この上映時間にも堪えられるだろうが,CG/VFXシーンのメモ取りと物語展開の理解は両立しなかった。通常,CG/VFX大作は2度観てからメイン記事にするのだが,本作は最低3度観る必要がありそうだ。一般観客なら,上記のような予習をすれば1回で十分かもしれない。CG/VFXの出来映えを気にする当欄の愛読者には2回は必要だ。内1回は,IMAX級の大スクリーンでの3D上映を勧めておきたい。

筆者の場合は,公開後に最低あと2回観てから完成記事を書く。論評欄の一般記事執筆を片づけ,『フランケンシュタイン』と『ズートピア2』の完成記事を終えてからの着手になるだろう。年末は個人的にも多忙なので,Web掲載は年明けになるかも知れないと,予め断っておきたい。

【改めて観た2回の印象と何を書こうかの逡巡】(1月15日記)

宣言通り,さらに2回見た。10日おきであったから,3回目は大晦日の午後だったので,当然,完成版執筆は越年となった。さらに新年になっても,それがなかなか終えられなかったのには,いくつもの予想外のことがあったからである。

まずは,12月19日からの公開日からの興行成績である。当然,断然1位だと思っていたのだが,2週間前に公開の『ズートピア2』の後塵を拝して,2位ではないか。『ズートピア2』(本号)は当欄も☆☆☆評価をした秀作であり,ファミリー層の集客力が抜群であることは,この目で直に眺めていた。実際,この完成版着手時期までに,同作は年末年始を挟んで日本国内では6週連続のトップである。本作は一度も首位奪還していない。これは日本だけの現象で,勿論,本作の北米興行成績は公開後4週連続の首位であり,全世界での興行成績は最初の2週だけで10億ドルを突破している。前2作ほどの爆発力はないにせよ,大作に相応しい立派な成績だ。

ネット上の個人投稿も眺めたが,手厳しい評価が少なくなかった。その大半は,「長過ぎて,トイレ休憩が欲しかった」「映像的には抜群だったが,前作と同じパターンの連続で退屈する」「新規性に乏しく,4作目以降は見る気がしない」等々であった。一部は同意できる点もある。筆者のようなCG/VFX視点からは客は特異であり,一度だけ映画館で観る観客なら,そう感じるのも無理はないと思った。ただし,物語としてそんなに酷かったか? 前作で再登場したクオリッチとの対決にも決着がついたし,折り返し点としては妥当な結末であると反論したくなった。かくなる上は,海外での評価も徹底調査しようと考えた。

その前に,公開日前後に目にしたジェームズ・キャメロン監督の談話に愕然とした。「この映画は,シリーズ前半の締め括りであり,4作目からは物語は別のモードに入る」「興行成績によっては,4作目以降は作るかどうか分からない」という。これを読んで,筆者もこの映画の見方を間違えていたことに気がついた。いま思い出したのだが,当初,このシリーズは全4部作とされていた。ところが,2作目の内容が盛り沢山であったので,2つに分け,残りを3作目としたのであった。即ち,前作が第2章のPart 1であり,本作がそのPart 2なのである(それにしては,両方とも3時間強は長過ぎるが)。完結編を2つに分けるのは,『ハリー・ポッター』シリーズや『トワイライト』シリーズも採用した常套手段である。本シリーズは,それを中間時点でやったに過ぎない。即ち,「起承転結」の「承」の章の後編なのである。そうと分かっていて観れば,前作と比べて新規性が少ないのは納得が行く。第4作が「転」の章で,モードが変わることも理解できる。本作は,独立した新章として観るべきでなく,4作目への橋渡しと考えるべきでもなかった。それなら最初からPart 1,Part 2と断って1年後の公開であれば,誰しもその心構えで観たはずだ。それが,3年後に全く新しい副題をつけて登場させたので,1作目から2作目への転換と同様の進展を期待してしまったのである。この分では,4作目は作られても,5作目も2分割し,全6作になる可能性も大である。

期待通りであったのは,公開日前後に多数のメイキング映像(Behind the Scenes)がネット上で公開されたことである。キャメロン監督が改めて製作意図や撮影現場を語る映像もあれば,VFXスタジオが作成した公式の映像もある。それらに目を通し,内容分析するだけでも数日以上かかった。それを踏まえての筆者の追加2回の映画館での再点検意図を語っておこう。

2度目は自宅近くの,いつも客が少ないシネコンで,2D上映で観た(ここには3D上映はない)。公開日の翌々日の日曜日であったが,観客は『ズートピア2』よりも圧倒的に少なかった。CG/VFXパートの点検よりも,物語の展開の把握を優先させた。なるほど,2作目で生じた諍いや問題点を掘り下げ,新たに登場する部族の紹介や悪役主人公の個性も巧みに描いている。ナヴィ族の表情とセリフのマッチ度は素晴らしい。ただし,上映時間は長く,登場人物も多いので,前2作を復習していない観客には分かりにくいと感じた。

3度目はVFXメイキングの要点を頭に入れた上で,大晦日の夕刻,IMAX3D上映のシアターで観た。勿論,目的は見どころとなるCG/VFXシーンの詳細の再点検である。公開2週目であったので,上映回数は減っていたが,残っていたのはIMAX3D上映が大半であった。前々日予約しようとしたが,既に昼間の回はほぼ満席で,前の2列しか空いていなかった。それでは見にくいので,同系列の別のシネコンに切り替え,止むなく終了時刻が夜になる回のやや後方の席を選んだ。大晦日の夜だというのに,かなりの入場者数であった。

誤解を恐れずに言うなら,『ズートピア2』は女子供が観る映画である。その証拠に,暮に訪ねて来た小学生の孫たちに第1作『ズートピア』(16年5月号)をDisney+で見せたら,すっかりハマってしまい,年明けに友達を誘って映画館に『ズートピア2』を観に行ったようだ。それに比べて,大晦日にIMAX3Dを観るアバター・ファン,キャメロン・ファンは大人の映画通ばかりだ。少し嬉しくなった。終映後,外に出ると,このシネコンの観客以外に人通りはなかった。自宅の最寄り駅近くで正月用品を買うつもりが,既にスーパーは閉まっていた。

本作の映像の素晴らしさは誰もが認めるところであるが,再点検したVFXシーンの出来映えは,間違いなく現在の最高水準である。物語的に新規性は少なくても,前作からの3年間でCG/VFXの使い方を一段階以上進化させている。それをどの程度語ろうか,どんな画像を使って紹介すべきかに迷いはじめた。かくなる上は,どれだけ時間がかかっても,アバター・シリーズの意味を理解できる読者だけが対象の記事にすることにした。

年明けにその整理をし始めたのだが,困ったことに,連日のように新たなメイキング映像がネット投稿された。その数は十指に余る。大半は欧米発の本作の紹介映像である。何度も眺めたシーンの組み直しだけでなく,新たな魅力的なメイキング映像とその解説が付されている。個人で作成できる内容ではないから,製作側が小出しに新情報を提供しているということである。となると,それも完成版に追加したくなり,さらに日数がかかってしまった。キャメロン監督が拘ったもの,何が凄いのか,どのシーンに活かされているかを中心に解説する。

今回もCG/VFX史に残る逸品。映像表現は確実に進歩した。

本作を正しく理解するのは,前2作の把握は必須である。Disney+で容易に観られるが,いずれも長尺であるので,なかなかそれだけの視聴時間を確保するのは難しいだろう。せめて以下だけでも,頭に入れておかれたい。

【前2作の概要】

①『アバター』(10年2月号)![]()

![]()

![]()

VFX史にも3D映画史にも名前が残る記念碑的映画だ。時代は2154年,エネルギー不足の地球人類は,資源を求めてアルファ・ケンタウリ系の衛星パンドラを植民地化しようとした。そこには先住民のナヴィ族がいて拒絶反応を示したので,RDA社は地球人とナヴィのDNAを組み合わせた人工生命体のアバターを開発した。見かけはナヴィだが,それと神経接続した地球人が操作する仕組みであった。

戦争で下半身不随となった元海兵隊伍長のジェイク・サリーは高額治療費を稼ぐため,このアバター操作員に雇用された。パンドラ星に着いたジェイクは,仲間とはぐれてしまったが,オマティカヤ族の若い娘ネイチェリに助けられ,やがて2人は恋に落ちる。

RDA社の傭兵部隊の指揮官はクオリッチ大佐で,圧倒的な武力でナヴィ達を征服しようとしたが,オマティカヤ族に慕われたジェイクはナヴィ達のために戦った。神経接続を外されたジェイクに危機が迫る瞬間,ネイティリの放った矢がクオリッチに命中し,彼は絶命した。

戦いの後,破れたRDA軍は地球に戻った。ジェイクは地球人の身体を捨て,パンドラ星の精霊エイワの力で意識はアバターの肉体に移され,真のナヴィとして生まれ変わった。

②『アバター:ウェイ・オブ・ウォーター』(22年Web専用#7)![]()

![]()

![]()

上記から13年後の公開で,CG描画力も格段に向上していた。時代はジェイクらがRDA軍を退けてから16年後で,ジェイク・サリーはオマティカヤ族の長となり,ネイティリとの間に2男1女が生まれていた。さらに,前作で落命した植物学者オーガスティン博士のアバターから生まれた娘キリを養女,クオリッチ大佐の息子スパイダーを養子として迎え入れていた。

一方,RDA社は死亡した人間兵士の記憶を移植したナヴィ姿のリコビナントを開発し,クオリッチ大佐はそのリーダーとして生き返っていた。彼はRDA軍を再編してオマティカヤ族を襲った。サリー一家だけを目の敵にしていたため,ジェイクは迷惑をかけまいと部族を去り,海の民のメトカイナ族に身を寄せた。

本作の前半はジェイクらがメトカイナ族に同化する楽しい海の物語であった。後半はクオリッチ率いるRDA軍がこの地への侵略し始めたため,またしても彼らと戦う物語となった。この戦いの中で,ジェイクの長男ネテヤムが死亡する。

【本作の物語展開】

前述のように,物語の時代設定は前作の終わりからまもない数週間後である。元々の第2章を2つに分けたのであるから,時間的に近いのは当然と言える。

兄ネテヤムを死なせたのは自分の責任であると,弟ロアクは落ち込んでいた。一方,キリとスパイダーは信頼し合う仲になっていたが,地球人であるスパイダーはこの星では息ができず,絶えず酸素マスクを取り換える必要があった。加えて,養母であるはずのネイティリは地球人を憎み,常にスパイダーを退けようとしていた。それを知ったジェイクは,スパイダーだけを元のオマティカヤ族の居住地に移動させることにした。

ようやく,手配してあった「風の商人」のトリラム族の商船が到着し,ジェイクの先導で目的地へと向かう(写真1)。ところが,別の部族のマンクワン族(別名:アッシュ族)が待ち伏せしていた(写真2)。彼らは,火山災害で故郷が壊滅したのはエイワのせいだと恨んでいた。攻撃的な彼らは船に火をつけて墜落させ,トリラム族を皆殺しにした。この間に,ジェイク夫妻は子供たちと引き離されてしまった。

前半で大きな出来事が起こる。子供たちがアッシュ族から逃げようとした途中,予備の酸素マスクを忘れたスパイダーが窒息死したが,キリがエイワの力を使って彼を蘇生させた。それ以降,スパイダーは酸素マスクなしで暮らせるようになった。ジェイクと親しい科学者たちがスパイダーの身体を調べたところ,彼の体内には菌糸体生物が生まれていた(写真3))。それを知ったRDA社は。そのメカニズムを解明すれば,地球人全員がパンドラ星で呼吸できるようになると結論づけ,スパイダーを誘拐した。

(下)スパイダーが息ができるようになった原因が解明される

一方,クオリッチはアッシュ族の居住地に訪れ,銃や火炎放射器に興味をもつヴァランを誘惑し,RDAとアッシュ族は戦闘協定を結んだ。彼らが海の生物トゥルクン族を狩猟対象にしたため,事態を重く見たジェイクは,久々に空の王者トルークと再会した(写真4)。そして,この王者を操れる「トルーク・マクト」として,ナヴィの全部族にRDA&アッシュ連合軍との戦いに加わるよう呼びかけた。かくして,両軍は戦闘状態に入る……。

(『ヒックとドラゴン』で言えば, トゥースの役割)

【主要登場人物のキャスティング】

前項で触れた「風の商人」のトリラム族とヴァランが率いるアッシュ族が新登場であり,他はほぼ全て前2作からの継続出演なので,もはや演じる俳優の経歴を紹介する必要はないだろう。各ナヴィの顔や姿は俳優そのものではないので,前2作を復習していないと,しばらく見分けがつかないかもしれない。それでも,表情豊かなアップの映像とセリフの声との対応で,小1時間もする内に主要登場人物は識別できるようになる。

とりわけ,主人公のサリー一家の6人はすぐに名前まで覚えられる。即ち,ジェイク(サム・ワーシントン)とネイティリ(ゾーイ・サルダナ)夫妻(写真5)に,実子2人(次男ロアクと末娘トゥク),養子2人(キリとスパイダー)の計4人(写真6)である。前作以上にキリ(シガーニー・ウィーバー)とスパイダー(ジャック・チャンピオン)の出番が多く,この2人を中心に物語が展開すると言っても過言ではない。それに連れて,スパイダーの実の父であるクオリッチ(スティーヴン・ラング)の出番や存在感も増している(写真7)。

彼らに比べて,海のメトカイナ族に関しては出番も少なく,顔立ちや名前も忘れてしまっている。一族のリーダーがトノワリ(クリフ・カーティス),その妻のシャーマンがロナル(ケイト・ウィンスレット),娘がツィレヤ(ベイリー・バス)であった。本作を通してロナルは妊婦として登場し,その腹部は露出しているので,すぐに識別できる(写真8)。S・ウィーバーと言えば,キャメロン監督の『エイリアン2』(86)のリプリー役で戦う女のイメージが定着し,K・ウィンスレットは『タイタニック』(98年2月号)のヒロインのローズであるから,キャメロン監督が彼女ら2人を本シリーズで重用しがちであるのも理解できる。それぞれ実年齢は76歳と50歳であるが,素顔を隠せるナヴィ役であれば何歳になっても演じられる。

新登場では,トリラム族のリーダーのペイラック(デヴィッド・シューリス)の顔は覚えにくいが,ナヴィには珍しく,常に赤い着衣のままで登場するので,すぐに他とは区別できる(写真9)そして,本作で悪役として最大の存在感を発揮していたのは,アッシュ族の女性リーダーのヴァランであった。頭髪に結んだと見られる赤い装飾物を常に着けているので,こちらもすぐに見分けられた(写真10)。少し驚いたのは,演じているのがウーナ・チャップリンなる女優であったことだ。先月号でドキュメンタリー映画『チャップリン』を紹介した直後であったからである。この映画で登場した喜劇王チャールズ・チャップリンの子供5人の母がウーナであった。既にかなりの高齢のはずだから,いくらMoCapを使ったナヴィ役とはいえ,とてもこんな過激な悪役を演じられるはずはない。調べてみると,喜劇王の4人目の妻ウーナは夫の死を見届けた数年後の1991年に66歳で他界していた。今回のウーナは,長女ジュラルディン・チャップリンの娘であった。彼女は祖母の名前を継ぎ,母と同じく女優になっていたのである。現在39歳で,女優歴は20年弱であるが,過去の出演作はテレビ映画や短編が中心で,長編映画での重い役は全くない。今回の見事な悪役演技で一気にブレイクすることだろう。もっとも,普通の地顔で登場しても,彼女だと気付かない可能性も高い。一体,キャメロン監督はどんな基準で彼女を抜擢したのかが興味深い。

【現時点での最高水準映像であることの再確認】(1月20日記)

完成披露試写で観た1回目の翌日に「CG/VFX史の生き証人を自負する当映画評としては,現時点での最高レベルと認めざるを得ない」と書いた。この思いは今も変わらない。いや,数々のメイキング映像を観た上での,3回目のIMAX3D視聴で細部を再点検した結果,本作は全くの別格的存在であり,第2作の前作よりも数段階上のレベルに達していると感じた。

厳密に言えば,あらゆる面でCG/VFX技術の最高水準という訳ではない。部分的に突出した先端技術は,いくつかの作品で部分的に使われている。生成AI技術は日進月歩なので,VFXスタジオの研究開発担当のエンジニアが試しに,使うこともしばしばだ。それらはSIGGRAPH等での誇らしげな発表を聞いて初めて分かることで,それがどれだけ映画として効果があったのかとは関係がない。

ここで論じているのは,映画作品全体での映像クオリティである。第1作『アバター』は技術的にも作品の出来映えも完璧に思えたのだが,今改めてDisney+で確認すると,ナビィの表情や肌の質感は一世代以上前の映画だと感じる。1作目と2作目の間は13年も開いている。この間のレンダリング技術の進歩は明らかだ。ソフトウェア面だけでなく,演算速度も飛躍的に向上したし,3DカメラやMoCapカメラの解像度も倍増以上である。2作目では,ハイフレームレートも導入している。それらが,映像の質的変化に繋がっている。

では,第2作『アバター:ウェイ・オブ・ウォーター』と本作の間の3年間はと言えば,進歩はなくはないが,技術的には前回ほどの大きな差はない。そもそもこの2本は連作であり,ナヴィ役俳優の演技の半分以上は撮影済であったというから,機材面ではほぼ同じであるはずだ。大きな違いがあるとすれば,ポストプロダクションでの映像クオリティの仕上げの差である。キャメロン監督は,3作目の撮影には1年で済ませ,後処理に2年かけている。おそらく,2作目では時間切れで断念した映像品質を,3作目では徹底追及したに違いない。実際にメイキング映像を観ると,原理や制作背景を語る部分では2作目の映像を使いながら,3作目の見事な映像を提示している。仕上げの差だけでは満足が行かない場合は,改めて俳優に演技させて,撮影し直したに違いない。その結果,かくも見事な,他の監督ではあり得ない映像クオリティに仕上がったのである。この2作目と3作目の差は,現時点で2作目をDisney+を観ただけでは分からない。解像度もさることながら,2Dではどうしようもなく,同じIMAX3Dクラスの大型3D映像で見比べなければ,その有難みは理解,体感できないはずである。

【かつての3D映像フィーバーのその後】

キャメロン映画の凄さを語る前に,当たり前にように語っている「3D上映」に関して整理しておきたい。

第1作『アバター』が公開された2009年当時は,3D撮影&上映の一大フィーバーであった。研究者として,当該分野に深く接していた筆者には,約30年おきに繰り返す3Dブームに「またか。その内に熱は冷める」と思われた。ところが,メディアの報道では「今度こそ本物」との声も多かった。キャメロン監督は特に熱心で,第1作がその火付け役を果たしたと言っても過言ではない。彼自身が関連企業を口説き落とし,3D映画撮影に適した撮影機材を開発させ,「フュージョンカメラ」と呼んでいた。その前のブームは,1985年の「つくば博(別名:科学万博)」の頃で,3D映像を看板にしたパビリオンでは,来場者に高価な専用3D眼鏡を貸し出して体験させ,出口で回収していた。2009年のブームで,常設の映画館ではそれはできず,複数の方式が混在したが,安価な3D眼鏡が供給されるようになっていた。

そして出来上がった『アバター』は,予告編も3D上映であったし,本編上映前の完成披露イベントの東京-大阪間の同時中継も,NTT高速専用回線を使っての3D映像ライブ中継であった。大阪会場の観客は全員3D眼鏡をつけて,東京会場の様子を眺めていた。当欄の『アバター』の紹介記事の見出しは「3D映像時代の本格化を告げる記念碑的大作」で,キャメロン監督への賛辞を記していた。

『アバター』の後,娯楽大作では3D上映が当たり前のようになった。映画界が火をつけたが,TV業界も出遅れをカバーすべく追随した。3D-TVや3Dビデオデッキを急いで開発して,2010年には市場投入した。過去のブームの失敗要因は3Dに適したコンテンツがなかったことであったが,今回は大作映画の大半が3Dであるという理由で,家電業界も3D市場の成功を信じようとしたのである。ところが,製品化を急ぎ過ぎ,品質的にも低く,3D映像記録方式の標準化,低価格化もなされなかった。このため安定した市場を形成できず,まもなく姿を消したことは,懐かしい想い出でもある。最近の若い世代は,そんな3Dブームがあったことすら知らないだろう。

爆発的なブームは通り過ぎたが,(ハリウッド中心の)映画界では,その後の15年間でも3D上映は生き残った。その1つの要因は,「フェイク3D技術」の進化と安定化である。ブーム当初は2台のカメラで撮影して両眼立体視映像を記録・編集・上映する「リアル3D映像」が中心であった。勿論,キャメロン監督は今もそれを堅持している。ところが,(ある条件下で)単眼カメラで撮影した2D映像から両眼視用の3D映像を得る方式が開発された。この「2D→3D変換」で得た3D映像は「フェイク3D映像」と呼ばれるようになった。エンドロールの終盤にVFX担当のスタジオ名,アーティスト名が延々と続くが,その後に登場する「3D Conversion」というのが,この「フェイク3D映像」への変換担当社である。

2010年代の前半の当映画評では,解説記事中で「リアル3D」か「フェイク3D」であるかを記していた。この「2D→3D変換」の技術が瞬く間に向上した。1台のカメラで済むなら,制作側としては,それに越したことはない。観客にとっては,撮影方式はどうでもよく,立体的に見えさえすれば十分である。かくしてこの方式が映画市場を席巻し,現在の3D上映映画の95%以上は「フェイク3D」であると思われる。

もう1つの生き残り要因は,アニメ映画の大作は「フルCGアニメ」が主流になったことである。もはや当欄の読者には説明する必要もないだろうが,すべてを幾何モデル化したCGデータからは,容易に両眼視差のある3D映像を生成できる。平均的な大きさの映画館の中央の座席位置とスクリーンの大きさを与え,人物をアップで捕える時には距離を,ワイドアングルで捕える映像の場合は画角のパラメータを与えれば,観客に違和感のない立体映像が計算処理だけでレンダリングできる。ディズニー,ピクサー,イルミネーション,ドリームワークス等のアニメスタジオは,日常的にこの処理を意識した画面デザインを行なっている。

米国,カナダで映画館に行けば、大作は3D上映がデフォールトであり,2D上映がないことも多い。一方,日本国内では『アバター』後,ほんの数年でほぼ3D上映が姿を消してしまった。まさに「3D不毛地帯」であり,ガラパゴス状態とも言える。それには,「邦高洋低」の日本の映画興行では,アニメ作品の占める率が高く,さらにその大半は昔ながらの「2Dセル調アニメ」が主流であることが主原因であると思われる。

【別格扱い,何がそんなに凄いかの考察】

メイキング映像でキャメロン監督やVFXスーパバイザーが語った内容を基に,本作は何かそんなに凄いのか,彼らはどういう思想でそれを目指したのかを述べる。

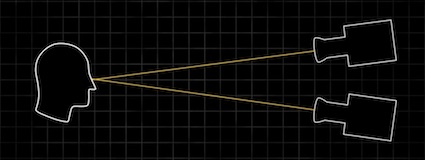

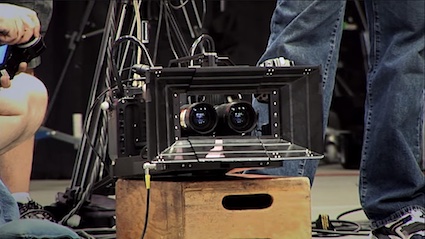

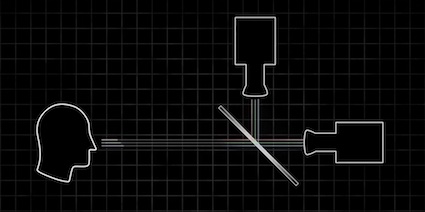

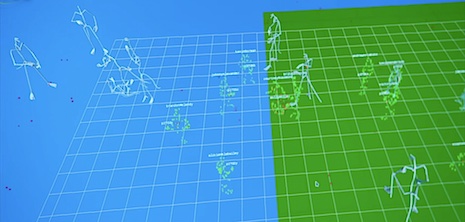

(a) 3D撮影機材の選択と進化:今回キャメロン監督が本作を題材とした3D映像解説「Avatar: Fire and Ash BTS - Behind the Camera 3D」を公表していることに驚いた。まるで高校生相手の授業ように,2台のビデオカメラから両眼立体視を収録する方式から語り始めている。2台のカメラを横に並値する方式(写真11)とハーフミラーを介して90度傾けた配置の比較である(写真12)。そして基線長間隔が十分でない場合に後者が有利であることを説いて,実際に後者の3D撮影カメラを持って,監督自身がスタジオ内で撮影している姿も披露している(写真13)。そのカメラを一瞥しただけでも,第1作『アバター』の頃から比べると,カメラの著しい小型軽量化が図られていることが確認できる。おそらく解像度も格段に向上していることだろう。「フェイク3D」全盛の時代だからこそ,本格的3D映画は「リアル3D」であるべきだと主張したかったのだと思う。

(b) 3D上映に適した構図とカメラワーク:上記のキャメロン講義を理解した上で,本作の3D上映を観ると,全編で3D上映に適した絵柄や構図を選択し,カメラワークも綿密に計算の上で準備していることが感じられる。各シーンのデザイン段階で,キャメロン監督が3D空間内でのオブジェクト配置まで点検している映像も登場していた(写真14)。結果として,これほど素晴らしい3D劇映画は始めてであった。飛び出して立体感を感じさせる外連は殆どなく,ほぼすべて奥行き感を与える3D表示である。時折,飛び降りるシーンを挿入して3D上映であることを思い出させてくれるが,3D眼鏡をかけていることを忘れて3時間余を過ごしてしまう。これほど目が疲れない,目に優しい3D映画は初めてであった。

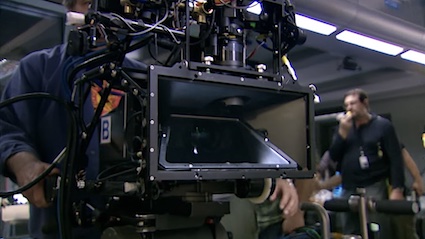

(c) 複数人のパフォーマンス・キャプチャの更なる進化:特集マーカーつけて人間の俳優の身体の動きをデータ化する技術の一般名称はモーションキャプチャ(Motion Capturing; MoCap)であり,顔に特化した俳優の表情のデータ化はフェーシャル・キャプチャ(Facial Capturing; FaceCap)と呼ばれている。キャメロン監督は,俳優の演技全体をディジタル化して記録・再現することを,「パフォーマンス・キャプチャ」と呼ぶことを好んだ。パンドラ先住民の「ナヴィ」の成人の平均身長は3mであり,かつ顔も人間とは明らかに異なる異形であるから,第1作からこの技術が不可欠であったことは言うまでもない。1人分でも大変だが,第1作ではジェイクとネイティリの並んだ姿がキービジュアルとして使われていた。個体の動きを多数配置して群衆を作る技術はそれなりに完成しつつあるが,本シリーズの第2作からは,広いスタジオ内で複数人を同時に演技させ,それを丸ごとディジタル化することを試みた(写真15)。これはWētā FX社が有するMoCap専用スタジオで,システムはSimulcamと呼ばれている。このスタジオを効果的に利用で,本シリーズを凌駕する映画は見当たらない。第2作から本作にかけて,この技術はさらに磨きがかかっている。これは次章で例を挙げて説明しよう。

(下)数十台のカメラが複数人の動作を同時キャプチャし, 瞬時に表示できる

(d) アクション演出,クリーチャー使いの見事さ:単にアクションシーンの激しさ,ノンストップアクションの連続をウリにする映画は多数ある。度肝を抜くカーアクションなら『ワイルド・スピード』シリーズ,CG製の恐竜の動きや恐怖なら『ジュラシック・ワールド』シリーズのお家芸である。複数の種族と多彩なクリーチャー類の攻防なら『ロード・オブ・リング』3部作が先駆者であるが,本シリーズはその路線を拡張したと言える。地球人,先住民のナヴィに加え,飛行生物,海の生物を混在させ,かつ陸・海・空を自在に使ったアクションシーン展開している。空という点では,実写版『ヒックとドラゴン』(25年9月号)も優れていたが,それは本シリーズを参考にしていたとも言える。ともあれ,前2作の大きな特徴にさらに磨きをかけたのが,本作の重厚かつ華麗なアクションシーンである。本作は徹底してIMAX級の大スクリーンを前提に構図が選ばれている。通常スクリーンで観た場合は値段の分だけ,没入感が少ないだけだ。一方,通常スクリーンを前提に撮られた映画を単純にIMAX化したアクション場合は,人物が大き過ぎ,画面の端から端への移動が速過ぎて,目が疲れることが少なくない。

(e) 水・火の表現力,肌の質感の向上:前作『アバター:ウェイ・オブ・ウォーター』の舞台は,海のメトカイナ族の居住地であったから,散々波や海を描いたはずなのに,キャメロン監督はまだ水の表現が十分でないと考えたようで,その表現力改善に取り組んでいる事例が示されていた。大波や嵐の描写ではなく,波が障害物にぶつかる様,海の生物の登場場面等の微妙な表現である(写真16)。写真17 は予告編にも使われているトゥルクンの登場場面であるが,尾から海水が滴り落ちる逆光シーンはご自慢の描写なのだろう。海上から水中にさす光の表現の完成度も高かった(写真18)。一方,本作で新登場のアッシュ族は火と灰の種族であるから,ヴァランが火を操るシーンは,満足が行くまで何度も作り直したに違いない(写真19)。エイワへの恨みの象徴として肌に灰を塗り付けているので,その肌の質感表現にも試行錯誤したようだ。その他,戦闘用の武器,ナビィの各種族の装飾具も一点々々,手作りで丁寧に制作してメイキング映像も公開されていた。ナヴィは基本的にCG表現のはずであるので,実物を撮影した画像を巧みにVFX合成して質感表現の向上に拘っている訳である。

何度も言うが,以上のような拘りで制作された本作は,紛うことなく現在での最高峰の映像である。2年かけて後処理に時間をかけたというだけのことはある。CG/VFX処理を担当したWeta DigitalやILMのVFXスーパバイザーやCGアーティスト達は,この映画から多くを学んだに違いない。キャメロン監督はそうなることを意図して,この3作目に挑んだと思われる。

ただし,少し残念に思うのは,監督のこの拘りは映像の完成度には寄与していても,物語の面白さには繋がっていないことである。物語の完成度よりも映像の完成度を優先したとも言える。極論すれば,作り手側の美意識に基づき,アーティスト視点で映画を創り,平均的な観客の満足度は考慮していない。インディ系の監督にはありがちな態度だが,通常は莫大な製作費をかけた商業映画ではそれは許されない。既に過去作で興行的な成功を収めたキャメロン監督は,自分が意図するものを分かってくれる観客だけで十分と考え,方針転換したと感じられる。

譬えが当たっているかは怪しいが,かつてビートルズの中期以降のアルバム作りに,同じような意識変化を感じた。具体的には「ラバー・ソウル」を基点として,続く「リボルバー」以降に本格化な変化を遂げた作品群である。もはや60年代初期の心地良いメロディ,軽快なサウンドからは卒業し,多彩な楽器,凝った多重録音や逆回しまで駆使して,新しいサウンド作りを追求した。大観衆の熱狂を呼ぶステージよりも,スタジオに籠ってアルバム作りを選択したことにそれが表れている。筆者のような凡人のリスナーにはそれが受け入れられず,彼が作ったサウンドを理解できるようになったのは,10数年以上経ってからであった。

【CG/VFXのシーンの見どころ】(1月24日記)

前章の考察の具体的事例として,数々のメイキング映像から選んだシーンを掲載する。ただし,公開されていて利用できたのは,キャメロン監督が意図したもののほんの一部に過ぎない。そもそも,2Dの静止画像では意図の半分も伝わらないことは止むを得ない。

●3Dを意識した構図とカメラワーク

前章の(b)に対応する事例を紹介する。写真20はその典型例で,全編で随所にこうしたシーンが登場する。飛び出しで立体感を出すことは殆どなく,前後関係の場合は手前から奥に人物が移動することが多い。飛行生物に乗っての空中移動では,降下の途中で下方の視界が拡がり,3Dでの解放感が満喫できる。それでいて,足がすくむような恐怖感はない。微妙な匙加減で立体感を調整している。

写真21上はスパイダーが縦長の岩を登るシーンで,大きな岩をかなり後に配置させ,かつボカしているので,左右の広がりと奥行き感を同時に感じる。下の画像は,その姿を上方から捕えたアングルで,木の蔓を使った崖登りを感じさせる。岩の表面の植物はすべてCGの産物であるのに,実写映画に見えてしまう。これは他の森や川のシーンも同様で,すべてスタジオ内撮影でCG背景なのに,そうは感じさせない。この種の短いシーンを描くのに,多大な時間をかけている。

(下)視点が上からに切り替わると, 谷に吸い込まれそうに感じる

写真22 は3D空間を自在に使い,多数の動的オブジェクトを配置したシーンである。しかもここで,微妙なカメラワークをつけている。平行移動,パン,回り込みのような単純なカメラワークではなく,前後方向にも少し移動しているのは,CG空間での視点移動ゆえに使える技である。

本作の画面デザインでの大きな特長は,予めかなり精緻なConcept Artを用意していることである(写真23)。手書きのスケッチや絵筆での描画ではなく,既に3D-CGを駆使している。そこに水彩画調のレタッチを加えているようにも見える。言わば,超高級の絵コンテである。このConcept Artはほぼパンフォーカスで描いているが,完成映像では照明条件を変え,霧・靄・霞を加えている(写真24)。丸ごとCG映像であっても,フルCGアニメとは画質が全く異なる。誰もが「映像が素晴らしい」と感じるクオリティに仕上げている。

ラストバトルの後半は,多数の岩が浮遊する空間で,ジェイク,スパイダー,クオリッチの3人が,岩を飛び移りながら戦うシーケンスである(写真25)。じっくり観察すると,その際の彼らの歩幅やジャンプは極めて自然に見える。勿論,個々の動きはスタジオ内でのMoCap撮影であるが,前後・上下方向の岩の間隔を考慮して演技させているのである。すぐにスタジオ内で仮合成し,不自然ならばNGを出しているのだろう。そこまでの手間をかけた労作であるのに,このシーンが延々と続くため,平均的観客が退屈してしまうのが大きな欠点でもある。惜しい。

MoCap撮影時に岩オブジェクトを意識させ, ジャンプを自然に見せている。

●Facial Capturingと複数人MoCapの進化

FaceCapも複数人同時のMoCapも第1作から採用されていたが,前作ではそれを大きなスタジオ内で実行していることは既に写真14で示した。設備としては同程度だが,本作はその仕上がりに拘って,完成度向上を目指している。

基本的にこのスタジオ内での演者は,スーツ上のマーカーだけでなく,顔前に2台のカメラを着けている。身体動作と同時に顔面の表情も観察している訳である。第1作のナヴィは,まだCG然とした顔であった。ところが,本作のヴァランもクオリッチも微妙な表情が描けていて,まるでこの顔の俳優が厚化粧メイクで演じているように見える(写真26)。ネイティリの怒り顔(写真27)は芸術品とも言える出来映えで,演じているゾーイ・サルダナの顔は全く想像できない。2人以上の俳優がこの着衣のまま演技をしているのを,スタジオの多数のMoCapカメラが捉えている(写真28)。スーツの派手な色のストライプが描かれているが,動きの観測には寄与しない。おそらく俳優同士が互いを識別できるようにするためか,演技を点検している監督に見分け易くするためだろう。

俳優たちは小道具をもったまま演技をしている。空飛ぶ船で綱を引くシーンの収録には,本物の綱を引いている(写真29)。アッシュ族のヴァランは,何か宗教的儀式なのか,炎の前でS字型の飾りを持って踊っている。ウーナ・チャップリンも類した小道具を持ってMoCap演技している(写真30)。綱やS字の動きを観測している訳ではなく,演者の手の動きに応じて,後処理でCGを描き加えているに過ぎない。

スタジオ内には俳優が演技しやすいよう,物理的な事物も配されている。代表的なのは,イクラン等に乗って飛行するシーン用のジンバル上の着座設備である(写真31)。これは『ヒックとドラゴン』で紹介したのと同じ流儀である。風の商人の飛行船やRDA軍の母船は,実物大の簡易セットが組まれていた(写真32)。多数の俳優たちは,そのセットを頼りに動き回り,その動きがそっくりデータ化されている。

注意すべきは,こうしたMoCapスーツ姿での演技収録は,俳優と体型が異なるナヴィだけであることだ。スパイダーやRDA軍の兵士のような地球人にはその必要はなく,そのままの姿で演技を撮影し,背景のCGとの合成もスタジオ内で確認している(写真33)。RDA軍は最低限のリアルな実物機材を設置して撮影し,残りは背景と一緒にCG合成している(写真34)。

(下)別撮りのナヴィたちを合成した完成映像。右端はトゥル。

映画では何気なく見てしまうが,森の中でアッシュ族がサリー一家の4人を追うシーンは,かなり手の込んだ見事な合成であった。逃げる4人と追うアッシュ族の画面切り替えは,スタジオ内で別撮りしたデータを使い分けているだけだ。背景となる森はフルCGだが,本物の森の中を追っていて,今にも追いつきそうに見える(写真35)。4人は水の中に入り,そのまま川を下って逃げおおす。こんな川があるのではなく,これもCG合成だ(写真36)。スタジオ内の簡易プールを設け,水面には白いピンポン球のような球体を浮かべて,その中での演技を撮影している(写真37)。水上は赤外線カメラ,水中は紫外線カメラでMoCapするため,その間を遮断するための方策だそうだ。ここで留意すべきは,スパイダーだけ地球人であるため,さらに別撮り映像を合成していることである。注意深く見れば,彼だけ後から進んだり,横にずれていて,他の3人とは重ならない位置で合成している。

森はすべてCG描画。スパイダーだけは別撮り合成で, 少し離れた位置にいる。

こうしたカメラ切り替えや複雑な合成を実現するには,かなり綿密なコマ割り準備が必要なはずだが,実はその大半はデータ収録後に後処理で選択していた。この作業に通暁してプロの編集者が,多数の映像素材を点検しながら,カメラ視点やカット割りを決めていたのである(写真38)。同時に数十台のMoCapカメラで撮影しているので,動きも確認の上,最適と思える編集を実行できるのである。

(下)天井も含み,数十台のカメラを配置しているので, これはその一部に過ぎない

以上は,多数のメイキング映像を感心しながら眺めて選んだ事例である。それでも,意味が理解できない撮影現場の映像もあった。MoCapスーツでの撮影で済むはずなのに、俳優はナヴィ姿でパンドラ製の生物まで配している(写真39)。いずれも後でCGに置き換えるのに,なぜこんなことをするのだろう? この映像がある以上,それだけの理由があるはずだ。おそらく,俳優やナヴィになり切るのに効果的であるという経験則からだろう。

●新登場の部族の表現,デザインの新規性

前作は,海の民・メトカイナ族の暮らしぶりや住居,海中の描写の美しさ,海の生物の振舞いを堪能した。それに比べるとスケールも新規性はやや劣るが,新登場の2つの部族の描写には様々な工夫があった。風の商人・トラリム族の飛行船の描写は,本作の中で最も優れたデザインであった。大きなクラゲのような生物メヂューソイドを利用して空を飛ぶ様子は,うっとりするほど美しく,壮観だった(写真40)。この生物が水素ガスを生成して浮上し,翼のような大きな帆を拡げて追い風に乗せるようだ。木製と思しき船本体のデザインも惚れ惚れとする出来映えであるた(写真41)。

火と灰の民であるマンタウン族(アッシュ族)は,悪役らしさを感じるデザインであった。火山地帯にある彼らの基地は,火山灰に覆われて荒廃しているた(写真42)。エイワへの怨念を感じさせるデザインである。アッシュ族は身体も灰を纏っているが,その質感表現は実に見事で,本物の人間の肌に灰を塗り付けたと思えてしまうた(写真43)。彼らが乗る飛行生物は「ナイトレイス」と名付けられていて,オマティカヤ族のイクランやメトカイナ族のスキムウィングに比べて,精悍かつ獰猛に見えるた(写真44))。ヴァランのルックスと見事に符合している。

ヴァランが頭部につけている赤い装飾具は,「火の民」の象徴なのだろうが,鶏冠を想像してしまう。『ジュラシック・ワールド/復活の大地』(25年8月号)に登場するエリマキトカゲのような小恐竜ディロフォサウルスにそっくりだ(同作の写真18参照)。アメリカの先住民族(インディアン)の酋長が被っていた羽根冠にも似ている。それを承知した上で,リーダーのヴァランに赤い装飾具をつけたのかも知れない。

また,ヴァランは自ら手で炎を操れるが,地球人の武器に関心をもち,クオリッチからそれらを調達する。とりわけ,火炎放射器を気に入り,猛烈な炎の放射に興じる姿は,理にかなっていたた(写真45)。この映画でのヴァランの悪役ぶりは突出していて,本作を引き締めていた。彼女が死んだシーンは登場しなかったので,4作目以降でも再登場するのかも知れない。楽しみだ。

●海の生物と地球人RDA軍の戦いの描写

終盤,RDA軍の侵略を迎え撃つナヴィたちや海の生物の連合軍の戦いは一大スペクタクルであった。過去作にもRDA軍の着陸船,輸送機,水上艇は少し登場していたが,本作では本格的な軍団としてそれが姿を現わすた(写真46)。とりわけ,大きな母艦の威容が印象的だった(写真47)。兵士が着用するパワースーツAMPはかなり大型になり,数も増えて,まるでロボット軍団だた(写真48)。一体,これだけの兵器,船体をどうやって地球から運んできたのだろうと不思議に思う。地球人はパンドラ星に工場はもっていないから,バラバラの部品にして何度もこの星まで運び,組み立てた上で改良を重ねたと解釈するしかない。

メトカイナ族の呼びかけで姿を現わし,トノワリの通訳でジェイクの要請を受け入れたトゥルクンたちは,クジラのような巨体でRDA軍と戦うた(写真49)。前作で「平和の誓い」を破ったパヤカンた(写真50)を罰した一族であったが,パンドラ星の危機と知るや一族を挙げてRDA軍と戦う。その経緯を知らずに漫然と本作を見ていると,ただのアクションシーンである。その一方で,終盤に新しい海の生物が登場する。名前は不明だが,まるで大型のイカのような海中動物である(写真51)。少し滑稽であるが,戦闘能力は高そうだ。

かく左様に様々な種族や生物が登場するので,一度この映画を観ただけでは,本章に掲載した画像を見ても,そんなシーンがあったのかと思うことだろう。極め付きの本作の代表シーンを1枚選ぶなら,写真52だ。スパイダーとキリが海中でエイワの魂と繋がる美しいシーンである。この映画は,地球上の醜い人種間抗争を嘲笑い,武力で弱小国を従えようとする大国の覇権主義を嫌悪するキャメロン監督の思想が凝縮された映画だと感じた。

(C)2025 20th Century Studios. All Rights Reserved.

本作のCG/VFX担当は,Wētā FXとILMだけである。第1作はこの2社に加えて多数社が加わり,前作はこの2社の他にLegacy Effectsが少しだけ分担していた。完成を急がず,1社の担当量を増やし,少数社に集中してクオリティを上げるというのが最近の傾向である。

(![]() )

)