O plus E VFX映画時評 2025年2月号

(注:本映画時評の評点は,上から![]()

![]()

![]() ,

,![]()

![]() ,

,![]() ,

,![]() の順で,その中間に

の順で,その中間に![]() をつけています)

をつけています)

緊急にもう1本追加し, 2本立てでのCGアニメ解説

今月のメイン欄は,既に第1週公開の『野生の島のロズ』をかなりの長文記事で紹介した。「文句なしの最高傑作」と書いたように,それだけの価値あるフルCGアニメであったからである。そこに後追いでもう1本『Flow』を加えて2本立ての解説にすることにした。フルCGアニメを2本並べての紹介は,過去に何度も試みている。今回が変則なのは,後日の追加であるのと『Flow』が3月公開作品であることだ。なぜ3月まで待たなかったかの理由は2つある。

昨年11月に『野生の島のロズ』の試写を観た時には,もうこれでオスカーは決まりだと思った。それなら,前哨戦のCG賞アニメ映画部門の受賞も当然だと思ったのだが,伏兵の『Flow』が受賞してしまった。アカデミー賞長編アニメ部門もほぼ同じ顔ぶれである。それなら『Flow』が逃げ切ると思ったのだが,案外そうでもない。後述するように,アニメ映画の祭典アニー賞では『野生の島…』の圧勝だったからである。オスカー争いも接戦との予想もある。それなら授賞式前に,ライバルの『Flow』を同じページに掲載して読み比べてもらおう考えた。もう1つの理由は,3月号では他に4本もメイン記事があるので,1本をフライングで2月に押し込むのが執筆日程的には好都合だからである。

DMAの長編50作目, 文句なしの最高傑作

ピクサーに継ぐフルCGアニメ制作の長い歴史をもつDreamWorks Animation (DWA)の長編50作目である。直接ネット配信が2本あったので,劇場公開は48本目だ。ただし,これは北米での話であり,配給ルートの乱れと国内配給会社(特に20世紀フォックス)のやる気のなさのせいで,日本では何本もが劇場未公開のままビデオスルーになったことは,既に何度も書いた。かつては『シュレック』シリーズ,その後も『カンフー・パンダ』『ヒックとドラゴン』等の人気シリーズをもつ実力スタジオの作品が,世界中で日本だけ劇場公開がないことを苦々しく思っていた。

ところが,2016年にDMAがユニバーサル映画の傘下に入り,2019年公開分からは同社の世界配給網で,日本国内は「東宝東和&ギャガ」からの配給になったので一安心した。テーマパークをもつディズニーとユニバーサルが,傘下にCGアニメスタジオを2社ずつ持ってがっぷり四つに組んで戦うのは,見応えある競争だと好ましく思ったである。この見通しは甘かった。米国で2023&2024年に公開されたDWA作品4本は,日本では全てスルーされている(『カンフー・パンダ4』もその内の1つ)。公開しないから認知度は上がらず,人気も出なくて集客力も低いという悪循環である。

ある程度,止むを得ない事情もある。日本国内には邦画アニメという強敵がいる。他の3スタジオがほぼ年1作のペースを守っているのに,DWA作品だけは2005年以来,年2作のペースなのである。短編から始まり100年以上の歴史があるディズニー本家WDA(Walt Disney Animation)の『モアナと伝説の海2』(24年12月号)は長編64作目,ピクサーの『インサイド・ヘッド2』(24年8月号)は28作目であるのに,DWAの本作が50作目というのは,かなりのハイペースである。1本の製作費もPixarの半額以下であり,興行収入も同様だ。乱造気味であるから,日本国内ではセレクトせざるを得ないという事情は理解できる。

そんな関門をくぐり抜けて国内劇場公開に漕ぎ着けた本作は,間違いなく力作,良作である。監督・脚本は『ヒックとドラゴン』(10年8月号)』のクリス・サンダース。もうそれだけで,内容は保証されたようなものだ。前歴は,WDA時代に第2期黄金時代と言われた『美女と野獣』(91)『アラジン』(92)『ライオン・キング』(94)の原案を担当し,『リロ・アンド・スティッチ』(02)は自らの監督・脚本・製作を担当してヒットさせているから,2D時代からの筋金入りの長編アニメ製作者なのである。

その経歴のせいか,少しシニカルで,やや大人向きのDWA作品の中で,本作は『ヒックとドラゴン』同様,ディズニー風の味付けとなっている。ブランドを隠して見せると,ディズニーもしくはピクサー作品だと答える観客が多いに違いない。これまでに様々な映画祭で計26もの受賞を果たし,アカデミー賞長編アニメーション部門にもノミネートされている。既に続編の製作が進行中であるという。

内容紹介やCGの見どころ解説の前に,結論を先に言えば,筆者の評価はDWA作品の「最高傑作」である。映画的には,WDAの『ボルト』(09年7月号)と『ベイマックス』(15年1月号)をミックスしたような感じで,ピクサーなら『WALL・E/ウォーリー』(08年12月号)に近い。そのいずれよりも優れているし,この監督の『ヒックとドラゴン』以上だと思う。

【本作の概要】

原作は,米国人絵本作家のピーター・ブラウンが2016年に出版した童話「Wild Robot」(邦訳「野生のロボット」)である。娘に紹介されてこの童話を気に入ったC・サンダースは,自ら監督・脚本で映画化したくなったという。筆者はざっと邦訳本の序章に目を通したが,イラストはシンプルであった。映画に登場するロボットの「ロズ」はかなり機能的にもデザイン的にも工夫されており,物語もかなり拡張されているようだ。

ハイテク会社Universal Dynamics (UD)社の輸送船が暴風雨の中で積み荷を落とし,100体もの「アシスト・ロボットROZZUM」が失われる。5箱だけが無人島に漂着したが,1体は流され,3体は破損していて,ROZZUM7134だけが無事だった。海にいたラッコが触れたことから電源が入り,自分を「ロズ」と呼んでくれと言う(写真1)。砂浜の蟹に触れ,崖を駆け登って島を一望する(写真2)。もうここまでの映像クオリティで,相当気合いが入った映画だと分かる。

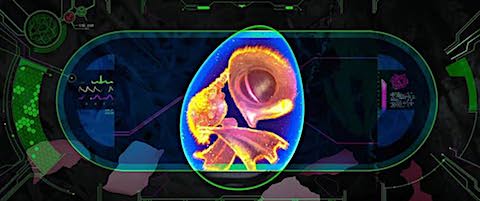

ロズには高度な能力があり,目の前の動物を識別し,その動物の言葉を学習して会話ができ,走る姿も真似ることができた。ところが,クマに襲われて逃げる際に,雁の巣を踏みつぶしてしまい,卵1個だけが壊れずに残った。その中の雛が孵化すると,ロズを「ママ!」と呼んだ(写真3)。この雛を「キラリ」と名付け,飛べるようになるまで育てる責任を感じたロズは,狐の「チャッカリ」(写真4)やオポッサムの「ピンクシッポ」(写真5)に教わりながら,子育てに励む。やがてハヤブサの指導を得て飛べるようになったキラリは,多数の雁の群れと共に渡り鳥として暖かな土地に向かう。まずここまでだけでも心温まる物語である。

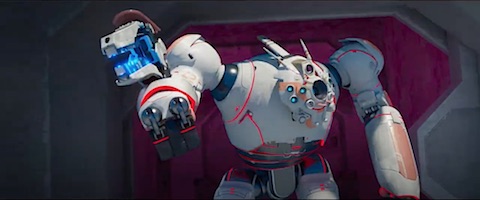

『FLY!/フライ!』(24年3月号)のマガモの一家は地上の楽園のジャマイカに着いて終わりだったが,この映画はまだまだ続く。かつてない極寒の冬がやって来たため,動物達と交流できるようになったロズは避寒用のシェルターを作り,島の動物たちを救う。春になるとキラリが島に帰って来て,感動の再会を果たす。ところが,ロズの位置を探知したUV社はロズを回収しようと,最新の捕獲用ロボット「ヴォントラ」を島に送り込んできた。果たして,ロズはこのまま島の生活を続けることができるのか,それともUV社に戻されて,記憶を消されてしまうのか……。

【物語の演出の素晴らしさ】

原作が童話であるので,物語の骨格は比較的単純だった。それを最高傑作に仕上げたのは,まさに監督の腕であり,脚本の良さである。「脚本=台詞+物語展開」だが,登場するキャラクターをアニメ映画に合うように綿密にデザインし,その表情と行動を指定すれば,後はそれを絵作り班が完成映像にする。監督はこの手順を2D時代から経験済みだが,それを最新の3D-CGで具体化するのはCG作業班任せだと思われる。

もはやCGアニメ化も複雑な工程になり,分業体制である。1つのスタジオ内で完結させるのではなく,既にスピンオフした関連会社やその他の下請け会社に外注している。DWAも今後はそれを徹底させ,DWA社内だけでの制作は本作が最後だという。その分,監督にも各作業班にも気合いが入っていたのだろう。WDAやピクサーの半分以下の製作費でこのクオリティに仕上げたのは,すべて社内で行ったために効率が良く,フルパワーが発揮できたので,結果的にはコスパが良かったのだと考えられる。

以下では,サンダース監督の演出の巧みさの事例をいくつか挙げる。

■ まず,ロズをかなり高機能のロボットだと印象づけ,かつ親しみをもたせている。それも小出しにして,徐々に惹きつける。ビジュアル的は次章で見せるが,外観も挙動もシンプルなので,嫌味がない。会話能力,対象物の識別・分析は普通の機能だ。ロズの目玉は外れるが,自走して戻ってくる。少し壊れても自己修復能力があり,再起動も自分でできる。動物といきなり話せるのではなく,学習した上で意思伝達ができるようになる。多数の動物が登場しても同じことを繰り返せば好い。驚いたり,言葉を発する時に目や胴体の接続部が光る。「アシスト・ロボット」だから,相手に対する言葉は丁寧で,依頼や命令を読み取ろうとする。高い戦闘能力はないが,ある程度の自衛能力はある。こんなロボットは初めてだと観客に感じさせる。冷静に分析すれば,最近のAI機能をもってすれば,これくらいは十分実装可能だろうと思えるレベルに留めている。ちなみに,ロズは女性の設定で,英語版にはルピタ・ニョンゴ,吹替版には綾瀬はるかを配している。その方が母性本能の芽生えを演出しやすいからだろう。原作童話で女性と明言されているのかは不明だが,本作の英語解説で,ロズの代名詞は「she」であり,キラリやチャッカリは「he」である。

■ 次にキラリの誕生シーンだ。卵内部のスキャンに始まり,殻を破って姿を見せ,最初に見た相手が母親だと思うシーンが絶品だ(写真6)。オポッサムの母親ピンクシッポが,一匹だけ変な雛がいると気付くシーンも絶妙で,アンデルセンの「みにくいアヒルの子」を思い出す(写真7)。ちなみに「オポッサム」とは,有袋目オポッサム科の哺乳類である。ネズミよりやや大きい小動物で,北南米大陸にはかなり棲息しているらしい。チャッカリとピンクシッポの指導により,ロズが育児を学ぶ過程も微笑ましく,若い母親教育の趣きがある。「キラリ」「チャッカリ」というのは原作の邦訳本の用語かと思ったが,そうではなく,本作の日本公開版独自の呼び名だそうだ。原作はすべて英語風で,キラリ(Brightbill),チャッカリ(Fink),ピンクシッポ(Pinktail),雁のリーダーはクビナガ(Longneck)である。字幕版,吹替版共通で,覚えやすく,親しみをもちやすい。

■ 冒頭で発信機が破損してUD社への連絡不能になるが,他のロボット部品で機能が回復する。UD社はロズの位置を確認し,工場に戻ることを指示するが,ロズはキラリが渡り鳥として育つまで島に残ることを主張する。この辺りまでで,童話として成功していると感じさせる。それゆえ,キラリが雁の仲間と飛び立つところで感激し(写真8),春に戻って来て再会するシーンでほろりとさせる。ラストシーンはその延長線上にあると期待してしまう。

■ キラリが不在の厳寒期に,ロズが作ったシェルター(写真9)を動物たちに供するシーンは極めて教育的だった。日頃いがみ合っていた動物達に,この中では一時休戦して,仲良くしろと諭す。世界各国の首脳たちに聞かせたい言葉である。春が来て,外に出ても動物達の友好関係はずっと持続していた。ロズの存在はノーベル平和賞ものである(笑)。そのお返しは,クライマックスのバトルシーンでしっかり登場する。「人間と動物の触れ合い」「人間とロボットの共生」は定番のテーマであるが,その変形版として「知的ロボットと動物達の交流」を描いている。

■ 中盤では,クビナガが率いる雁の群れがUD社の農場に迷い込み,ロボットたちに追われる騒動が起きる。終盤は捕獲者ヴォントラが結構強敵で,動物達を巻き込んだ大バトルとなる(写真10)。ヒューマンドラマでありながら,いずれもかなり見応えのあるアクションシーンだ。長編映画としての盛り上げがあり,終了後のカタルシスもしっかり感じるよう配慮されている。それが最高傑作たる所以だ。

■ 「ロズに母性本能が芽生えた」「ロボットが心をもった」等の表現が,本作の宣伝チラシや予告編で使われている。ロボット映画の典型パターンの1つだ。童話の目的は,もっともらしい物語で幼年児童に,善悪の判断,道徳心,人生訓を語る情操教育の手段である。「ピノキオ」で人形が人間の子供になることや「鶴の恩返し」のような出来事は現実には有り得ない。それでも童話の目的には支障ない。ロボットが心や意識をもつというのも,人間にそう感じさせれば好いだけである。近年は,ChatGPTの応答が人間らしいに回答に思えることの延長線上で,それは可能と思えてくる。既にネット上でのチャット問合せにはAIが答えていることが多く,コールセンターでの音声会話も次第にAIエージェントに置き換わって行くことだろう。本作のロズほどの状況判断能力と機械学習機能があれば,それに基づく行動を母性本能や心を持ったと思わせることは出来そうだ。少なくとも筆者のような理系人間には,それで不思議はないと思わせるロズの描き方であった。スーパーロボット過ぎない匙加減が見事だと思う。

【CGでの演出の見どころ】

フルCG映画であるから,いかようにも監督の意図をデジタル技術で表現できる。以下では,技術的な難易度,新規性ではなく,物語の意図に合致したシーンについて事例を挙げる。

■ スイッチが入った時,ロズの視覚の標準モードは魚眼レンズであった(写真11)。その後のシーンでは,標準レンズのようにも見えたので,眼球には自由曲面レンズが採用されていて,それが変形可能なのだと解釈できる。胴体も様々に変形したり,内蔵している拡張機能が威力を発揮する(写真12)。手を伸ばしてレーザビームを発したり,キラリをそっと触るのに別途長く繊細な触手を出すのは,見事な描写だ(写真13)。UD社からロズを回収に来るヴォントラ(写真14)やRECO(写真15)は,ロズのようなROZZUM型ロボットではないが,似たようなデザインで統一感があり,UD 社の製品だと分かる。なかなか芸が細かい。

(下)繊細に触りたい時には, 腕とは別に多数の触手が出て来る

■ 島の動物は,チャッカリやピンクシッポの他に,シカ,クマ,ビーバー,ヤマアラシ等々,様々な動物が登場する。全部で47種類描いたとのことだ(写真16)。そこまで多数描く必要はないと思うが,一旦CGモデルを作っておけば,後でも使えるデジタル資産になるからだろう。あるいは過去作で作った動物もこの数に含まれているのかも知れない。サンダース監督は,余り擬人化して描かなかったと言うが,そうも感じなかった。言葉を話し,集団でRECOと戦う時点で,もうかなり擬人化されている。ミッキー・マウスやスヌーピーのように立っていることないが,さりとて『ジャングル・ブック』(16年8月号)『ライオン・キング:ムファサ』(24年12月号)の動物ほどの写実性はない。その中間レベルであり,それで全く問題はない。強いて言えば,チャッカリだけがデザインが粗く,漫画的過ぎる。ロズとバディ関係になる特別な存在ゆえに,目立つようにしたのだと思われるが,他の鹿やビーバー程度のリアリティは持たせても好かったかと思う。

■ 単体での雁もさほど写実的ではないが,渡り鳥としての群れでの飛翔シーンは壮観だった(写真17)。海を渡るシーンでは,28,710羽を描いたという。同じく蝶の群舞も壮観だった(写真18)。こちらは8万匹(頭)だそうだ。まさにデジタルパワーの発揮しどころである。CGならいくらでも描けると思っていても,大きなスクリーンでこの膨大な数を観ると感激する。

■ UD社の内部が最初に映るのは,行方不明になったロズを探索するモニター端末のシーンだ(写真19)。保有する全ロボットを監視センターで居所を把握しているらしい。UD本社が存在する地区は,数棟の高層ビルがある人工島のように見えたが,近づいてみるとかかなり広大で,敷地内には温室栽培の農場や果樹園もある(写真20)。詳しくは描かれていなかったが,このゾーンには人間が住んでいて,ROZZUMは彼らの業務や日常生活をアシストするロボットである。農場は自給自足の食物栽培のためであり,これがユートピア的な未来社会像のように描いている。所有ロボットの回収は役目として,世界制覇を目論む悪徳企業ではないようだ。Universal Dynamicsという社名自体が,DWAがユニバーサル映画の傘下にあり,やがてロズやチャッカリは,テーマパークである「ユニバーサル・スタジオ」のアトラクションに登場することを暗示しているように思えた。実際,Universal Studio Floridaに「DreamWorks Land」なるゾーンが2024年夏にオープンし,シュレック,カンフー・パンダ,トロールズ等のアニメの人気キャラを使ったジェットコースターやアトラクションがあるそうだ。

【手描き背景画に関する誤解と考察】

■ 本作の公式サイトでは「1コマずつ手描きの背景画」の利用を,プレス資料は「印象派的なディテールで深みのある絵」をセールストークとしている。それをどう拡大解釈したのか,「水彩画タッチの鮮やかな色彩感覚の背景画」「CGは一切使わず,1コマ毎に手描きの背景画を用意した」等々の報道や解説記事が多数出回っている。少し考えたら分かるが,間違いだらけだ。4コマ/秒,102分の映画の全コマ数は146,880になる。オープンニング・ロゴとエンドロールでの約1割を除いても,約13万コマである。これだけの枚数の手描きの絵を描くことは有り得ない。実際には,15人のアニメーターが269枚の背景画を描いたようだ。「1コマずつ」ではなく,絵画的な背景にしたいシーンの数だけ」だったのだと思われる。

■「印象派的ディテール」と「水彩画風タッチ」では絵画として随分違う。15人が描くと得意な画法が違ったのだろう。監督が求めた絵画風は,写真21のようなシーンの背景のことかと思われる。なるほど,コントラストの強い昔の単純なCG描画よりは,雰囲気のある背景になっている。ただし,手描きである必要はない。デジタル的な絵筆で描いても水彩画風にはできるし,写真をトゥーンシェーディング処理で様々な絵画調に変換できる。その絵を山や大きな岩の幾何モデルにテクスチャーマッピングしたら,それはもう3D-CGである。いずれもごく普通に使われている手法だ。大事なのは前景の登場キャラの画調にマッチした背景描画法を選ぶことである。写実的過ぎず,CGと分かる範囲で格調高く背景を描いたフルCG映画が次々と登場していることは,『インサイド・ヘッド2』や『モアナと伝説の海2』の記事中で述べた通りだ。

■ 本作の大半は無人島が舞台であったので,森や山や谷を絵画調で描いても問題はなかったが,ビル街や室内が中心の映画ならそうは行かない。自然風景に対してもCG描画が効果的なシーンはいくつもあった。例えば,写真22のような同じ構図のシーンで,秋から冬への変化を表現するのに,1コマずつ手描きで描くのは愚の骨頂だ。また,写真23のような火災や川の氾濫を描くのにも,CGの方が有利なのは言うまでもない。そんなことは監督もスタッフも勿論分かっている。それをCGを使っていないと報道するのは曲解である。『エイリアン:ロムルス』(24年9月号)は実物模型やアニマトロニクス利用に偏重したため,CG製のエイリアンは皆無のように報じられたのと同じだ。約20年前はCGの利用を宣伝文句に使ったのに,最近は本物指向を強調するためか,配給会社までがCG利用なしと受け取れる広報をしている。本作のクリエーター達は,鳥の飛翔や動物達の動きをCGでリアルに見せるために解剖学まで学んでいる。CG描画に否定的な役割を感じさせるのは,フルCGが原点のDWAに対して失礼極まりない報道であると思う。

(C)2024 DREAMWORKS ANIMATION LLC.

オリジナリティ溢れる欧州製の珠玉の動物アニメ

さて,急遽追加した2本目の『Flow』である。少し珍しいバルト3国の1つのラトビア発のフルCGアニメで、原題は『Straume』だ。同国出身で現在30歳のギンツ・ジルバロディス監督は,10代の頃から独学で短編数作を創り始めた。3年半をかけ,監督・製作・編集・音楽を1人で手がけた長編デビュー作『Away』(19)を完成させた。これが2019年アヌシー国際アニメーション映画祭のコントルシャン賞を受賞した。革新的な作品が対象の新設部門の勝利者は,一躍アニメ界の期待の星となった。

そこで,今度はフランス,ベルギーからの出資も得て,共同脚本家,共同音楽担当者がつき,アニメーター40〜50人が参加して,5年間かけて製作されたのが本作である。2024年のアヌシーでは審査員賞,観客賞を含む4冠に輝いた。先月当欄で紹介したGG賞のアニメ映画部門では,『インサイド・ヘッド2』『モアナと伝説の海2』『ウォレスとグルミット 仕返しなんてコワくない』(25年1月号),そして上記の『野生の島のロズ』等を退け,本作が戴冠している。アカデミー賞でも,当然長編アニメ部門にノミネートされた。他は既にGG賞で退けた相手ばかりであるから,本作が最有力視されている。

驚くべきは製作費で,『インサイド・ヘッド2』が約300億円,『モアナ2』の約230億円に対して,本作はたった6億円に過ぎないとのことだ。本作は,オープンソースCGソフトBlenderを使用し,賃金の安い若手アニメーターを起用し,その上,セリフが全くないサイレント・アニメであるので,声優を手配する必要がない。一方,上記2作は,世界十数ヶ国語での声優のギャラや字幕翻訳までハリウッド側で負担する方式であるから,単純比較はできないが,それにしても格段の差である。

では,この超低予算アニメがどんな世界を描いたのかを眺めてみよう。

【本作の物語の流れ】

セリフはないが,劇伴音楽はある。それでは文書記事での解説はできないので,画像入りの絵本を見ながら語り聞かせるイメージで本作の流れを紹介する。

森の中を黒っぽい一匹の猫が彷徨っている。これが本作の主人公である。名前はない。近くの山荘の庭には,大小の猫の彫像が置かれていたが,人の気配はない(写真24)。多数の鳥が慌ただしく飛び,犬が駆け出し,鹿の群れが暴走するのを見た直後に,大洪水が押し寄せた(写真25)。たちまち濁流に飲み込まれたが,猫が川から上がると,黄色いラブラドール・レトリバーが追って来たので,猫は犬を高台の山荘まで誘った(写真26)。

(下)上から見下ろすこの彫像の大きさにはびっくりする

次第に水位が上がってきたので山荘を出たが,数匹の犬が乗ったボートがやって来たので,ラブラドールは猫には目もくれず,ボートに乗って行ってしまった(写真27)。さらに水量が増え,山荘を飲み込んでしまったので,猫は一番大きな彫像に登るが,それも頭まで浸かってしまった(写真28)。近くを通りかかった帆船に飛び移ると,そこには既にカピバラが乗っていた(写真29)。

翌朝,森の中を航行中に,白い鳥(へビクイワシ? ヘビウ?)を避けようとして猫は水に落ちてしまい,水中深く沈んでしまう。それをクジラが水面まで引き揚げてくれ,さらに白い鳥が猫を掴んで船まで戻してくれた(写真30)。さらに水位が上がる中,陸上ではキツネザルが自分の持ち物をせっせと篭に詰め始めていたが,カピバラが船に積んで逃げるように勧める(写真31)。これで3匹になった。カピバラが近くの枝からバナナを採ってくれ,3匹は船内でこれを食べる。その日の午後,3匹の動物が岸に上陸すると,以前のラブラドールがいたので仲間に入れる。彼らは白い鳥の群れに遭遇するが,鳥たちは敵意を示し,猫たちは追いつめられた。親切な鳥が彼らを庇ってくれたが,怒ったリーダーに踏みつけられて翼に傷を負い,飛べなくなってしまった(写真32)。群れに見放されたこの鳥も,猫たちに合流し,これで仲間は5匹となった。

(下)白い鳥が空を飛んで船まで戻してくれた

白い鳥を加えた帆船が航行する内,半分水没した都市に到着する(写真33)。カピバラから教わって,猫は泳ぐ能力を向上させ(写真34),自分で魚を捕まえて仲間達に分け与える。しばらく平穏な共同生活が続いたが,都市部を抜けると,鐘楼に取り残された犬たちが助けを求めていた。ラブラドールは帆船に乗せてやることを主張するが,鳥はこれを拒絶する。猫やカピバラの説得で渋々乗船させたところ,乗って来た荒々しい犬たちは,勝手に食物を食べ,猿の持物を奪い,諍いが起こる。

激しい嵐がやって来て波が荒くなった(写真35)。嵐が少し収まると,飛ぶ力を取り戻した鳥はいなくなってしまった。猫は再び水の中に落ちるが,泳いで岸にたどり着き,柱の頂上に登って,再び白い鳥と出会う。ここでなぜか無重力状態になり,鳥は光に向かって飛んで行って姿を消し,二度と戻らなかった(写真36)。

海は荒れ始め,益々水位は上がり出した。猫は猿が持っていたガラス球が水面にあるのを見つけ,それを浮き輪として使って危機を乗り越える。まるで滝のような状態だったが,突然水位が下がる。猫は森の中を彷徨っていて,キツネザルの群れと再会した(写真37)。一方,犬たちとカピバラは木にぶら下がっている船の中にいた(写真38)。犬たちが降りて,カピバラだけになった時,木が船の重みに耐え切れなくなる。猫は船のロープをキツネザルと犬たちに渡し,彼らは協力して船を引っ張り上げる。

その後,ウサギを見つけた犬たちはラブラドールを見捨てていなくなってしまったので,元の4匹の戻ってしまった。また鹿の群れの疾走に遭遇したが,その先には陸に打ち上げられて涙するクジラの姿があった(写真39)。猫がクジラを慰めた後,4匹は水たまりに映った自分たちの姿を見て,無事生き残ったことに安堵する(写真40)。エンドロール後のシーンでは,クジラが海に浮かび上がるのが見られた。

【動物の描き方】

本作の動物たちは,それぞれの声だけで意思伝達しているが,人間語のセリフではなく,字幕でそれを翻訳している訳でもない。観客は表情と挙動から意図を察するしかない。言わば,パントマイム劇を見るようなものだ。短編ならまだしも,85分の長編映画でこれだけの物語を紡ぐのは大変な力量が要る。勿論,動物だけでこんなことができる訳はないので,観客が人間社会になぞらえて理解する童話である。水没した世界で,色々な出来事に遭遇する中で,信頼関係を気付き,心を合わせ,協力し合って生きて行くことの大切さを訴えている。

ジスバロディス監督は,あまり擬人化せず,可能な限り動物らしく感じる動きにしたと語っている。どの動物もCGモデルは極めてシンプルであり,『野生の島…』のキツネのチャッカリに近いレベルである。その他の動物の体毛などは,『野生の島…』の方がリアルだった。本作の動物は,体型はかなりデフォルメされているものの,動物の動きとしては,かなりそれらしく見せていた。動きの写実性という点では,『ライオン・キング:ムファサ』に敵うべくもないが,本作にそのレベルは必要ない。

■ 本作の4匹(鳥を入れると5種類)の性格づけ,描き分けが見事だった。猫は本来我が侭でマイペースな動物だが,本作では主人公だけあって,生真面目で,思いやりのあるキャラクターに描いている。その半面,好奇心が強く,すぐにマストや塔に登りたがり,それでいて憶病者という動物的な性格はそのまま描いている(写真41)。

(中)マストや塔に登りたがる, (下)小心者で強者の前では怯えている

■ 犬のラブラドールは,猫と相補的な存在であり,すぐに相手について行く。仲間に合流して和を大事にするという誠実さも持たせている。本作では,猫がご主人様なのかと思う。猿は知的で神経質な生き物で,しかも手が使えるので,それを生かした描き方になっていた。本作のキツネザルは,集めた道具が後生大事な上に,鏡が気になったり(写真42),ガラス球に興味津々で戯れていた(写真43)。

■ カピバラは,そのものを見たことないし,動物としての性格もよく知らない。監督は「あらゆる動物とうまく付き合う存在」と位置づけている。キツネザルには船に大切なものを積むこと勧め,猫には泳ぎを教え,嵐の夜の船を操るかと思えば,船内の長閑な時間には平然と寝ている。この平和な時間帯の描き方も秀逸だった(写真44)。

(下)長閑な時間帯, カピバラは悠然と昼寝を

■ 最も動物らしくない描かれ方は,帆船を操縦していることである。嵐の中のカピバラだけでなく,猫も白い鳥も船の舵を手にしている(写真45)。これだけは,かなりの擬人化だ。別途,最も感心したのは,鳴き声である。メイキング映像を観ると,キツネザルもカピバラも本物の動物を準備し,その声を録音して使っている(写真46)。動物の視覚的な写実性は全く追求していないのに,サウンド的には完璧を期しているのである。声優の手配は要らないと書いたが,本物の動物を調達する費用は必要であった訳である。ただし,ギャラは安く,十数ヶ国語を用意する経費は発生しないが。

【その他の見どころシーン】

ここまでで多数の画像を掲載したが,その他のビジュアル的な見どころも列挙しておこう。

■ CGレンダリングの品質以前のデザイン面での配慮が目立った。冒頭の人気のない山荘では,そこに置かれていた猫の彫像には何の説明もなかった。小洒落たデザインであり,ベッドには寝具があり,制作途中の猫の木彫りがあるということは,廃屋ではなく,住人が外出中か,あるいは別荘だったのだろう(写真47)。かなりの猫好きであるから,主人公の猫はこの家の飼い猫だったのかも知れない。

■ 景観のデザインもユニークだった。帆船が進むと見えてくる石柱や向こう岸に見える高い木の景観は(写真48),どこかモデルになった国や土地があるのだろうか? こうした景観の美しさを表現するCGの活かし方も絶妙であった。動物のCGモデルはかなりシンプルだが,森や水面はしっかりモデリングし,レンダリングされている(写真49)。逆光のシーンや夕焼けの太陽光線が反射する湖面の描写もしかりである(写真50)。オープンソースのBlenderは使ったことがないが,それを使いこなせる美意識が高いクリエーターがいれば,低予算でもこれくらいはできるということだ。四半世紀以上,CG/VFXの進歩を見続けてきた当欄にとっては今昔の感がした。

■ 最大の見どころは,半分水没した都市景観であった。惚れ惚れする出来映えだ(写真51)。じっくり見れば,鎧戸の1枚1枚までも丁寧にモデリングされている。こちらもモデルとなった都市がどこなのか気になった。このシーンで,クジラを水中からジャンプさせるデザインセンスに痺れた(写真52)。エンドロールには,ジスバロディス監督のDream Well Studioと,フランス,ベルギーのアニメーション・スタジオの名前があったが,いずれも少人数であり,ハリウッド・メジャー作品で延々と続くエンドクレジットとは雲泥の差であった。

(C)Dream Well Studio, Sacrebleu Productions & Take Five.

【総合評価】

緊急追加の2本立てでありながら,これだけ多くの紙幅と過去最高の画像枚数を使ったことから,かなり価値のあるアニメ映画でだと分かって頂けただろう。当映画評のメイン記事の場合,半数以上は2度観てから記事を書く。物語は分かっていた上で,VFXシーンの細部を再点検するためである。本作の場合は,2度目でも物語を新鮮に感じ,新たな発見があった。セリフがないので,誤解していた部分があったのと,観れば観るほど演出の巧みさに感心したからである。幸い,オンライン試写であったため,見事な背景描写は一旦停止し,巻き戻して何度も熟視した。それに値する映画であった。5年間かかったというのも頷ける。

困ったのは,激賞しているだけでは済まないことである。今年のアカデミー賞長編アニメ部門の予想は,一体どうしようかと迷いに迷うからである。『野生の島…』も『ウォレスとグルミット…』も絶賛に値するアニメ映画であり,これが他の年であればどれも楽々オスカー受賞していたはずだ。それが3本の大傑作が同じ年に重なってしまい,予想記事を書く立場からは恨みを言いたいほどである。

ジャンル的には,本作は文学的香りがする玄人向きの作品で,『野生の島…』はどんな観客にもフィットする大ベストセラー的な作品である。コマ撮りという特殊な制作方法の『ウォレスとグルミット…』は,マニアックなファンにとっての最高峰である。文壇で言えば,芥川賞,直木賞,乱歩賞のような感じである。一旦はGG賞で決着がつき,オスカー争いでも本作が2馬身リードかと思ったのだが,オッズは拮抗している。先日発表された2025年アニー賞では,『野生の島…』は9部門で受賞し,本作『Flow』は2部門受賞に留まったからである。何やら,本割りでは『Flow』が勝ったが,三つ巴の優勝決定戦ではいずれが勝者となるか予想がつかないといったところである。いや,困った。

(![]() )

)