| |

|

|

|

| |

|

O

plus E誌 2010年5月号掲載 |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| 『9<ナイン> 〜9番目の奇妙な人形〜』 |

| (フォーカス・フィーチャーズ/ギャガ配給) |

|

|

|

|

| |

|

|

(C) 2009 FOCUS FEATURES LLC.

|

|

| |

オフィシャルサイト[日本語][英語] |

|

|

|

| |

[5月8日より新宿ピカデリーほか全国ロードショー公開予定]

|

|

2010年3月31日 ギャガ試写室(大阪) |

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

(注:本映画時評の評点は,上から   , ,  , , , , の順で,その中間に の順で,その中間に をつけています。) をつけています。) |

|

|

|

|

| |

傑作短編に豪華な声の出演を加えてスケールアップ

|

|

| |

紛らわしい題名だ。原題は数字の9だけでシンプルでいいのだが,同時期にミュージカルの『NINE』(10年3月号)があり,同じギャガ配給の『第9地区』(同)があるから,混同するなという方が無理だ。まさか「きゅう」や「く」と読ませる訳にも行かないから,片仮名のルビ(または< >表記)を付し,副題をつけて他作品と識別してもらおうという苦肉の策である。

その『第9地区』の記事で,ギャガの最近の配給作品の質の高さを褒めたが,本作品もまた,よくぞ見つけて来て公開してくれたと感謝したい。昨年USENグループを離れ,社名も短くして再出発したが,洋画の買付けに慎重になった結果,厳選した良作ばかりになったようだ。まさに「選きゅう眼」が良くなった訳である(笑)。かつてのヘラルド映画のように,同社の配給作品に当たり外れはなく,好感がもてる。

本作のもととなったのは,2004年に製作された同名の11分間の短編CG映画で,新人監督シェーン・アッカーのUCLAの修士課程の卒業制作作品だという。世界各国のアニメーション映画祭を席捲し,多数の賞を獲得した。2006年アカデミー賞短編アニメーション部門の候補5作品の中にも,しっかりノミネートされている。これがプロデューサーのジム・レムリーの目に留まり,さらに奇才ティム・バートンをして「これまでの人生で見た映像の中で,最高の11分間だった」と言わしめることとなる。彼らの後ろ楯を得て長編映画化された本作は,昨年の9月に欧米で公開されている。本邦では,皮肉にも,その後見人の『アリス・イン・ワンダーランド』とまともに渡り合う時期の公開となった。

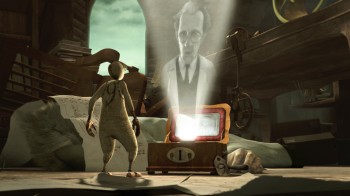

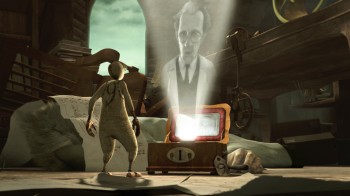

副題から分かるように,9体の人形が登場し,その9番目の人形が主人公である。麻布を縫い合わせてジッパーを取り付けた身体をもち,背中に数字が刻印されている(写真1)。この数字だけで,特に愛称はない。時代は人類滅亡後の世界で,荒涼とした廃虚で仲間と出会い,巨大化した機械獣と戦いながら,自分たちの生まれてきた意味を探る人形たちの心の物語である。味のある映画だが,こう書いても,この独特の世界観は伝わらない。まずは,映画を観てもらうしかない。ジャンルとしてはダーク・ファンタジーに属すが,その点ではティム・バートン作品よりもティム・バートン的な映画に仕上がっている。

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| 写真1 一体ずつ背中に識別番号がある |

|

|

| |

|

| |

麻布製の皮膚にガスマスクの目をもつ人形は,一度観たら忘れないユニークな造形だが,どの人形も似ていて,最初は数字がないと見分けがつかない(写真2)。それがやがて,見事なまでに個性あるキャラクターたちだと感じるようになる。微妙な仕草のアニメーションと声の抑揚が,個性の違いを際立たせている。それもそのはず,声の出演陣がすごい。

9(革命家):イライジャ・ウッド

7(女戦士):ジェニファー・コネリー(写真3)

5(エンジニア):ジョン・C・ライリー(写真4)

1(リーダー):クリストファー・プラマー(写真5)

2(発明家):マーティン・ランドー

6(芸術家):クリスピン・グローヴァー

といった具合である。

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| 写真2 最初区別できなかった人形たちも,次第に個性的に描き分けられる |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

| 写真3 勇敢な女戦士の「7」(上)と,こんなシーンも(下) |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| 写真4 小心者のエンジニア「5」 |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| 写真5 保守的で傲慢なグループリーダーの「1」 |

|

|

| |

|

|

| |

フルCG作品であるが,文字通り,人形劇を思わせる質感を醸し出している。幾何形状モデルは原作短編からあったはずだが,しっかりと実際の人形を制作して,再度モデリングされたのだろう。機械獣(写真6)もしかりで,荒廃した世界の描き方,質感も秀逸だ。技術的には特筆すべき新しさはないが,一昔前なら驚嘆すべきレベルのCGが,今では小作品の本作で当たり前のように使われている。別の意味で,驚くべき進歩だと言える。シェーン・アッカー監督自身が,『ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還』(04年3月号) にアニメーターとして参加していたというから,このVFX 史に残るオスカー作品からの影響も少なくないと思われる。

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

写真6 獰猛な機械獣の動きも向上

(C) 2009 FOCUS FEATURES LLC.ALL RIGHTS RESERVED.

|

|

|

|

|

|

| |

長編とはいえ,80分しかなく,短編映画をそのままスケールアップした感じだ。米国人監督とスタッフによる純然たる米国製の映画なのに,印象的には欧州製の芸術作品だ。欧州の短編映画祭でよく見かける作品の世界観のせいだろうか,ある種の既視感に溢れている。

と,ここまで書いてから,ようやく気がついた。元の短編はSIGGRAPH 2005のElectronic Theaterで上映され,同年の「Best of Show」を得ていたのだった。既視感があるのは当然で,「一度観たら忘れないユニークな…」と書いたのがお恥ずかしい。すっかり忘れていた。同年のVideo Review集に入ってなかったが,YouTubeにアップされていたので,再見することができた。なるほど優れた作品だが,セリフが全くないパントマイムで,短編ゆえの表現方法だ。本作は,素晴らしい声の出演を得て,見事な長編映画化を果たしている。

|

|

| |

( ) ) |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

(画像は,O plus E誌掲載分に追加しています) |

|

| |

|

|

| |

▲ Page

Top |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

<>br