O plus E VFX映画時評 2025年6月号

(注:本映画時評の評点は,上から![]()

![]()

![]() ,

,![]()

![]() ,

,![]() ,

,![]() の順で,その中間に

の順で,その中間に![]() をつけています)

をつけています)

【メイン記事掲載時期についての方針変更】

本作の紹介記事アップロードは公開後3週間も経ってしまった。ここまでの遅延は本作特有の理由もあるのだが,既にお気付きのように,今年の春から当映画評全体でWeb掲載が遅れ気味である。個別記事中で言い訳もしてきたが,この際,全体的な遅延を少しでも改善すべく,当欄の編集・掲載方針を変更した。というか,実状に合わせることを,この機会に明言しておくことにした。これは長年の愛読者(海外在住の日本人CGアーティストを含む)に対するお断りとお詫びを兼ねている。

「遅延」というのは,日本国内の映画公開日よりも遅くなってしまったことを意味している。その前提は,新聞・雑誌等の映画評欄は,新作映画の紹介記事は公開日より前に掲載することが出版界の常識であったからだ。それが可能であるのは,通常マスコミ用試写が約2ヶ月前から複数回行われているからである。O plus Eもかつては月刊誌であったから,極力それを守ってきた。ところが,CG/VFXを多用する大作(特にハリウッドメジャーの話題作)は,日米同時公開が多くなり,マスコミ試写がなかったり,あっても公開の数日前のことが多くなった。これでは,公開日前に充実した解説記事を書くことは難しい。

国内配給会社も事情は同じらしく,海外の製作元からの情報&資料到着が間際になるためか,マスコミ試写時に配られるプレスシートに撮影・編集に関するProduction Notesが載らないことが多くなった。その情報なしに複雑になる一方のCG/VFXシーンの正確な分析はできない。試写を1回観ただけではとてもメモし切れないので,公開後に映画館で最低もう一度観ないと,画像入りのしっかりしたメイン記事が書けない。このため,必然的にメイン記事のWebサイトへのアップロードは映画公開後になってしまったのである。

以上を含めて,当映画評を取り巻く状況は以下の通りである。

■ 2022年末に紙媒体のO plus E誌が休刊になったが,当映画評は引き続き,電子ニュース配信と(従来からもあった)Webサイト掲載で継続することになった。雑誌発行の締切日と紙幅制約がなくなったため,ついつい欲張って多数の映画を取り上げ,長い記事を書くようになってしまった。メイン欄も(「短評」改め)論評欄も,従来の数倍の長さで書いている。

■ コロナ禍の頃から,インターネット経由でのオンライン試写が増えた。単館系ではスクリーン試写が激減し,今やオンライン試写が主流である。いつでもどこでも見られる上,従来なら輸入されなかったような魅力的な海外作品の公開が増えているのは喜ばしい。ところが,邦高洋低が日本の映画興行の現状である。よって,SNSで話題になりやすい邦画の若者映画は当映画評が積極的に取り上げる必要はなく,洋画中心の大人の映画こそ当映画評が紹介する価値があると考えている。音楽・絵画・ファッションに関するドキュメンタリー映画を重視しているのは,そのためである。であれば,SNSで出回る安直な感想文のレベルでなく,独自の視点から映画通向きの分析を加えたい。このため,文字だけの論評記事も文字数が従来のメイン記事並みになってしまった。

■ 一方,CG/VFX多用作のメイン欄は,長年の愛読者から,紙幅制限がなくなったのなら,速報での評価記事よりも,後日改めて読めるような資料性の高いVFX解説記事を求める声が多くなった。公開後すぐに個人的感想での絶賛記事がネット上に溢れるので,速報は野次馬記事やチャンネル登録数を稼ぎたい投稿動画に任せ,当映画評はもっとしっかりした調査を行い,根拠のある分析と評価を行うよう叱咤激励されている。このため,転載許可されている画像をなるべく沢山掲載し,最近かなり増えている「Behind the Scenes映像」を入手してからVFX解説を書くように務めている。いずれも,製作国での劇場公開後にこれが一気に増えるので,メイン欄記事の執筆着手も遅れがちなのである。

以上を踏まえて,次のように方針変更することにした。

(A)論評欄優先アップロード

Webアップロードは,画像入りのメイン欄記事よりも,文字だけの論評記事を優先する。CG/VFX多用作解説という当映画評の本来の目的に反するが,上映期間が限られる単館系映画が時期を逸しないように,早く周知するためである。なるべく公開日前日か当日にはWebアップロードするが,当日公開作品は多い場合は,一部は遅れることもある。

(B)メイン欄は原則として公開日後掲載

原稿執筆の時間は限られるので,当欄本来のメイン記事でのVFX解説は後日じっくり語ることにした。VFXスタジオからの「Behind the Scenes映像」を極力反映させる。同日に複数本のメイン記事ある場合は,製作国での公開時期が早いもの,日本国内での上映館が少ない順に掲載する。日米同時公開かつ大スターが主演の人気映画となるとロングランが確実なので,急ぐ必要はなく,Web掲載の優先順位を上げる必要がないからである。

主演俳優のサーキット実走行がウリだが, レース観戦気分は希薄

さて,本来の『F1®/エフワン』(以下,®なしの単なる「F1」と書く)の解説である。もうお分かりのように,本作は上記の新方針(B)で最も掲載が遅くなるタイプの映画である。この新方針に従ったのではなく,本作の遅延原因から逆に考えて,上記の新方針に至ったのである。

『BETTER MAN/ベター・マン』(25年3月号)に力を入れたことから,同日公開の『ミッキー17』が遅れ,4月号では『終わりの鳥』と『新幹線大爆破』を急遽メイン記事に格上げしたことから,『マインクラフト/ザ・ムービー』が越月してしまった。5月公開の『サンダーボルツ*』を一旦保留してスキップしてもなお,『パディントン 消えた黄金郷の秘密』(25年5月号)以降,『ミッション:インポッシブル/ファイナル・レコニング』(同号)『28年後…』(同6月号)まで遅延が累積し,本作と同日公開の『かたつむりのメモワール』(同号)を優先したことから,本作が大幅遅延してしまったのである。

実はこの累積遅延だけが,この『F1/エフワン』の遅れの原因ではない。遅れてでも正確に語ろうとしたのは,この映画の製作背景を調査し,再度映画館で再点検してから評価したかったからである。大スターのブラッド・ピット主演で大手ワーナー配給の本作は,かつてF1の熱烈ファンであった筆者がかなり待ち望んだ映画であった。ところが,公開10日前の6月17日にマスコミ試写を観たところ,期待外れの凡作にしか思えなかった。

製作と監督は,『トップガン マーヴェリック』(22年5・6月号)のジェリー・ブラッカイマーとジョセフ・コシンスキーのコンビである。主演にトム・クルーズでなくB・ピットを選んでいるが,彼らの実機中心主義は徹底していて,主演のB・ピットと相棒役のダムソン・イドリスに,実際にレースサーキットを320km/hで走行させている。また,F1選手権開催中の9つのサーキットで現地ロケを敢行している。CG/VFX担当は,FramestoreやILMを配するなどぬかりはない。それでいて,なぜ凡作にしか感じなかったのか,自分でも不思議だった。マスコミ試写は小さな試写室での通常スクリーンであったので,これは劇場公開後にIMAXスクリーンの重低音の中で再点検するしかないと決めた。

ところが,公開日が来ても『かたつむりの…』を書いていてすぐには映画館に行けない内に,激賞/絶賛記事が続々と出て来た。「モータースポーツ映画史に残る名作」「映像革命×王道娯楽」「今年ベスト級のド傑作」「圧倒的映像体験 徹底解剖」等々の過激な見出しが目立つ。B・ピット自身の来日キャンペーンも奏効して,一般紙誌もネット上の映画サイトも肯定的評価であるし,SNS上は言うまでもない。他人の評価に迎合するつもりはないが,一体,カーレース映画史やF1に対する知識がどれほどの人間が,何を褒めているのかは少し気になった。

そうこうする内に公開2週目に入って上映回数も減り,IMAXで見られるシネコン選びにも苦労したが,ようやく公開10日後の七夕の日に再点検することができた。結論を先に言うと,残念ながら「カーレース映画史」に残るほどの記念碑的映画ではなかった。もう少し正確にいうならば,F1に対する知識や思い入れ,これまでカーレース映画を観た経験によって評価が分れる映画だと思う。筆者が高い評価をしないだけであって,映画を年数本以下しか見ない観客やブラピファンにとっては,十分入場料分は楽しめる映画である。以下,あくまで当欄の視点と筆者の個人的嗜好から,本作を意義と評価を述べる。

【カーレース映画の系譜】

以前の記事中でも少し書いたが,この機会に「カーレース」が登場する代表的映画を整理しておく。

●『グラン・プリ』 (66):初期の記念碑的映画。ジェームズ・ガーナー主演で4人のF1レーサーの戦いを描いたカーアクション映画。この4人全員がトレーニングを受け,F3カーを改造した実車を運転した。1966年のF1レース開催中の6つのサーキットを撮影し,映画は年末公開(日本は翌年2月)。即ち,今回の『F1/エフワン』のセールスポイントを約60年前に達成している。迫力あるレースシーンと劇的な結末で大ヒットした。アカデミー賞は編集賞・録音賞・音響編集賞を受賞し,カーレース映画撮影の基礎を築いたとされている。日本人オーナー(本田宗一郎氏がモデル)役で,三船敏郎がハリウッド映画初出演した。当時の筆者は学生時代で,間違いなく映画館で観ている。まだF1の意義が分かっていなかったし,日本での知名度も低かった。今回DVDで見直そうおうかと思ったが,3時間の長尺だったので断念した。

●『栄光のル・マン』 (71):人気絶頂期のスティーブ・マックイーンの主演作。彼自身がオーナーとして1970年の「ル・マン24時間レース」に車載カメラ設置のポルシェをエントリーした。20台のカメラで撮影した実写レースシーンとドラマとしてのレースシーンが半々のセミドキュメンター映画だ。物語としては面白くなかったが,マックィーン人気で日本ではヒットした。この映画以降,レーサー志望の若者が増えた。

●『F1グランプリ 栄光の男たち』 (75) 『ポール・ポジション』(78):F1のドキュメンタリー映画として,この2本の名前が挙がる。前者は1970年代の記録映画として秀逸で,1976年の鈴鹿での日本GP初開催に合わせて公開され,F1の知名度が上がった。後者は当時の現役ドライバーの出演と代表的な事故シーン中心のドキュメンタリーである。

●『デイズ・オブ・サンダー』 (90):トム・クルーズ主演。フォーミュラカーの「インディ500」を目指して挫折した主人公がNASCARレースの「デイトナ500」を目指す。今回の『F1/エフワン』は,この映画を意識していると思えた。恋人役はニコール・キッドマンで,これを機に2人は結婚する。多分,当時レンタルビデオで観た。既に日本ではF1ブームの真っ只中で,「デイトナ500」に興味はなかった。

当映画評の連載開始後は,以下の8本を紹介している。CG/VFXがどの程度利用されていたかは,各紹介記事を見て頂きたい(勿論,④にCGは登場しない)。

①『ドリヴン』(01年8月号):シルベスター・スタローン製作・脚本・主演。対象は米国のCART(旧インディカー)で,クラッシュシーンが多数登場する。

②『ミシェル・ヴァイヨン』(04年1月号):フランス映画でリュック・ベッソン監督。「ル・マン24時間レース」中心の劇映画だが,市街地の爆走カーアクションも登場した。

③『ファイナル・デッドサーキット 3D 』(09年10月号):ホラー映画『ファイナル・デスティネーション』シリーズの4作目。3D映画ブームの頃で,かなり極端な立体表示が使われていた。

④『アイルトン・セナ~音速の彼方へ』(10年10月号):セナ生誕50年記念の伝記ドキュメンタリー。記録性は高いが,画質が悪くレースは楽しめなかった。

⑤『ラッシュ/プライドと友情』(14年2月号):1970年代の2人のF1ドライバーを描いた劇映画。ドラマもレースシーンも素晴らしく,カーレース映画の金字塔。

⑥『フォードvsフェラーリ』(19年Web専用#6):こちらも大傑作。主演はマット・デイモンとクリスチャン・ベイル。1960年代の「ル・マン24時間レース」が中心だが,フォード社内の覇権争いも見応えがあった。

⑦『グランツーリスモ』(23年9月号):同名のゲームソフトのオタクがプロのレーサー試験に合格し,「ル・マン24時間レース」に出場するという物語。ドライビングシミュレーターの進歩には感心した。

⑧『フェラーリ』(24年7月号):アダム・ドライバー主演。創業者エンツォ・フェラーリの激動の1957年だけを描く。カーレース・シーンの比率は少ないが,映像的には出色だった。

当欄の読者であれば,『ワイルド・スピード』シリーズの位置づけが気になるに違いない。原点は無法者の暴走族が深夜に市中で爆走するストリート・カーレースであるため,専用サーキット中心の上記のようなカーレース映画から見ると異端である。シリーズの進行とともにスケールアップして一大アクション映画になったが,原点を忘れた感がある。巨大トレーラーの登場,高度3千米からパラシュート付きで車を落下,氷上を走る車群の中に潜水艦が出現等々,やりたい放題のカーアクション映画ではあるが,F1やル・マンとは無関係であることは明らかだ。

【本作の概要】

主人公のソニー・ヘイズ(B・ピット)は,かつてアイルトン・セナと並び称せられる天才F1レーサーであったが,1953年のスペインGPのクラッシュで重傷を負い,レース界から去った。失意からのギャンブル依存症,3度の離婚を経験後に,10年前にレース界に復帰したが,レースからレースへと渡り歩く「雇われドライバー」の放浪生活を送っていた。ある夜,チームの意向を無視した走行で,「デイトナ24時間レース」で優勝してしまう。その直後,彼の目の前に現われたのは,かつてのチームメイトで,現在はF1チームAPXGPのオーナーのルーベン・セルバンテス(ハビエル・バルデム)であった(写真1)。彼は成績不振で最下位のAPXGPチームを立て直すため,ソニーにレーサーの空席を埋めるよう勧誘する。残るレースで1勝しない限り,APXGPは売却される運命にあった。

しぶしぶイギリスGPの開催地シルバーストンに向かったソニーは,APXGPチームの首脳と引き合わされ,テストドライブでの合格を求められた。若手だが腕は確かなもう1人のドライバー,ジョシュア・ピアス(D・イドリス)の1分以内で走ってみせると豪語した。久々のF1マシンの操縦に慣れないソニーはクラッシュを起こすが,目標タイムをクリアしてチームと契約し,残る9レースに参戦することになる。

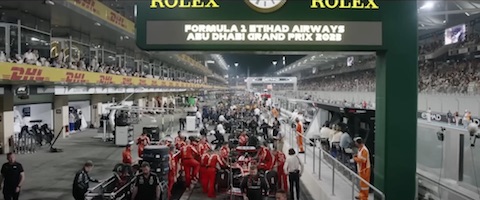

最初のイギリスGPのフォーメーションラップで姑息な手段を使い,レース開始後高速走行して先行する他車を数台追い抜くが,チームメイトのジョシュアに衝突してしまった。2人の間は険悪になる(写真2)。続くスペインGPでは,ソニーは再度F1ルールを巧みに利用して,ジョシュアがシーズン初のポイントを獲得するアシストをした。その後,マシン性能を見抜いたソニーの提案により,APXGPカーは再設計され,戦闘マシンとして生まれ変わった。雨中のイタリアGPでは,ソニーの助言を無視したジョシュアが縁石に乗り上げて炎上し,負傷した彼は続く3レースを欠場する。その間にソニーは着々とポイントを稼いだ。そして迎えた最終のアブダビGPでは,残り3周で3位につけたソニーは,トップのハミルトンのオーバーテイクを阻止し,ジョシュアを勝たせようとする。果たして,APXGPは最終戦の優勝でチーム売却の危機を乗り越えられるのか……。

付帯的なエピソードとしては,ソニーが女性テクニカル・ディレクターのケイト・マッケンナ(ケリー・コンドン)と恋仲になり一夜を共にすること(写真3),ラスベガスGPでリタイアしたソニーが再度負傷すれば半身不随か落命すると医師に宣告されること,APXGP役員のピーター・バニング(トビアス・メンジーズ)が策を弄してルーベンを追放しようとしていること,等々が盛り込まれていた。過去のカーレース映画に比べて,F1のレギュレーション,レース進行に関する複雑なルール,チーム経営に関する苦労等,F1運営に関する様々な知識が得られるよう意図した脚本だと感じられた。

【監督と主要キャスト】

監督・共同脚本・製作のJ・コシンスキーは,スタンフォード大学機械工学科卒の映像クリエーターとして名をはせ,長編映画デビュー作は『トロン:レガシー』(11年1月号)だった。お世辞にも面白いと言える映画ではなかったが,ビジュアルセンスには見るべきものあった。次作は,自らのオリジナル脚本,トム・クルーズ主演のSF『オブリビオン』(13年6月号)で,当欄は高評価を与えている。3作目はやや地味な消防士映画『オンリー・ザ・ブレイブ』(18年5・6月号)だったが,山火事シーンは迫力があった。そして4作目『…マーヴェリック』の商業的大成功のお陰で,本作に大予算を引き出すことができ,ほぼ同じ製作チームで本作を作り上げた。それゆえに,監督インタビューでの強気な発言が目立ち,自らの意思決定や技術的関与を強調している。詳しくは後述するが,監督の思い入れが,カーレース映画としての楽しさを損なっていると感じた。

主演のブラピに関しては,もはや俳優としての実績や代表作を語る必要はないだろう。当初は,還暦を過ぎてF1レーサー役をやるのかと呆れたが,今なお若々しく,誰が見ても格好いい。セナより4歳弱若いから,同じ時代にF1を戦ったという設定もそうおかしくない。映画制作会社「Plan B Entertainment」のオーナーであり,映画プロデューサーとしても輝かしい実績を残している。問題は,製作者に徹すれば良いのに,自らが出演する場合は,助演であっても美味しい役ばかり演じることだ。それが本作のようにカーレース映画の主演までするとなると,結末が容易に読めてしまう。

ライバル心丸出しのチームメイトのジョシュア役を演じるD・イドリスは,本作で初めて知った。出演歴を調べるとリーアム・ニーソン主演の『トレイン・ミッション』(18年3・4月号)でFBI捜査官を演じていたようだが,端役だったようで記憶にない。F1レーサーに黒人は珍しく,最多通算勝利数を誇るF1レーサーのルイス・ハミルトンは黒人と白人の混血である(写真4)。同じ英国人として彼をモデルにしたのかと思ったが,ハミルトンは本作の製作に名を連ね,最終戦の終盤でジョシュアと接触事故を起こす役割も演じている。時代の趨勢からして,意図的に有色人種の出番を増やしているように思えた。

ヒロイン役のK・コンドンは,『イニシェリン島の精霊』(23年1月号)の冷静で賢い妹役と『プロフェッショナル』(25年4月号)での非情なテロリストのリーダー役の落差が大きく,一気に名前を覚えた女優で,現在42歳である。ブラピの恋人になるなら,若くて可愛いピットクルー役のキャリー・クックの方がいいなと思ったのだが,年齢差があり過ぎる。還暦を過ぎたレーサーと情交するなら,42歳のアラフォー女性の方が座りがいいと納得した。

演技力と存在感で光ったのは次の2人である。旧友のルーベンを演じるJ・バルデムは,既に『ノーカントリー』(08年3月号)の冷酷無比な殺し屋,『007 スカイフォール』(12年12月号)での恐るべき敵役が絶品で,存在感は折り紙つきだ。理由は不明だが,あの幅広のいかつい顔が今回やや細面になっていたので,成績不振で苦悩するオーナーには似合っていた。今回の名演技には,すっかり感情移入してしまった。もう1人は,ジョシュアの母親役を演じるサラ・ナイルズである。我が侭な息子を諌める肝っ玉母さん振りが,本作の清涼剤になっていた。息子が敵対するソニーのポスターを見て,「ハンサムね」とつぶやくシーンには笑ってしまった(写真5)。TVドラマの出演が多く,過去の映画出演作で当欄が取り上げた作品はない。来たる『ファンタスティック4:ファースト・ステップ』(7月号掲載予定)には出演しているようなので,どんな役で登場するのか楽しみにしたい。

F1は「Formula 1」の略で,国際自動車連盟(FIA)が主催する自動車レースの最高峰であり,F2, F3…は格下の選手権である。走行する「フォーミュラカー」はタイヤとドライバーが露出しているレース専用車であり,それらを車体が覆う場合は「ストックカー」呼ばれ,米国のNASCARレース等で使用されている。毎年20戦近いレースが組まれ(今年2005年は25戦),各選手権は開催国/都市名を関して「○○GP」と呼ばれている。F1カー(もしくはF1マシン)は,各チームが独自に設計・製作するが,通常,エンジンはメルセデス,ホンダ,ルノー等の自動車メーカーから,タイヤはピレリ,ミシュラン,ブリヂストン等から供給を受ける。残る車体(シャシーを含む)の製造者はコンストラクターと呼ばれ,実質上,チーム名と同じである。フェラーリ・チームは,自家製のエンジンを搭載している。

FIAが主催する現在のF1世界選手権の最初は1950年のイギリスGPであるが,初期はせいぜい3チームによる選手権だった。1960年代中盤に本格化し(映画『グラン・プリ』の頃),1970年代に新規コンストラクターが増え,国際色も豊かになった(1976年に日本GP初開催)。1980年代に入ると高額のTV放映権料により,巨大ビジネス化する。

日本でF1が空前のブームとなったのは1987年のことだった。1983年にF1復帰したホンダエンジンが,数年後に高性能で争奪戦になっていた。1987年に10年ぶりの日本GP開催,中嶋悟の日本人レーサー初のF1フル参戦を機に,フジTV番組『F1グランプリ』が全レースの中継を開始したことから一気に知名度が上がり,爆発的人気を得た。このブームは1990年代半ばまで続いたが,1994年のアイルトン・セナのサンマリノGPでの死亡事故以来,次第に人気は下降する。

ここで筆者の個人的体験を語っておこう。このブーム到来と共に熱中し,TV中継は欠かさず見ていた。古舘伊知郎の過激な実況,今宮純氏の含蓄のある解説を楽しんだ世代である。気分を出すために,この原稿はTHE SQUAREの「TRUTH」を聴きながら書いている。当時アラフォーの中年男が若者と一緒に騒いだのかと問われれば,答えはイエスだ。当時の勤務先がウィリアムズ・ホンダのメインスポンサーであったからである。1985年に日本企業初のタイトルスポンサーになったのは欧州での宣伝効果狙いであったようだが,上記87年のTV中継開始で注目が集まり,社内も盛り上がった。鈴鹿での日本GP観戦のために金曜日から休暇を取る社員が続出した。ホンダとの契約が切れ,ウィリアムズ・ルノーになったが,このルノーエンジンが無敵で連戦連勝し,社内はF1グッズで溢れ返った。ナイジェル・マンセルが年間チャンピオンになり,ロンドン支店に挨拶に来た時の記念写真が職場にも配られて来た。それやこれやで若者に負けじとF1通になり,他チームのドライバーの動向やF1レギュレーションの変更まで熟知していた。当時のベストレースはと問われれば,今でも1992年モナコGPでのセナとマンセルのテール・トゥー・ノーズの戦いだと即答できる。

そんな情熱もウィリアムズ所属であったセナの死ともに薄れ,徐々にTV中継を見る回数も減った。21世紀に入る頃には全く見なくなった。ミハエル・シューマッハが憎らしいくらいに強過ぎて,面白くなくなったからである。1980年代末から90年代前半を懐かしむのは,筆者だけではないらしい。本作の劇中で,ソニーが「セナ,マンセル,プロストがいた時代が最高」と回顧している。往年のF1ファンの大半も,その時代が黄金期であったと感じているようだ。

約四半世紀の空白があったが,本作を機にF1の話題に触れると,すぐに現在の状況は把握できた。新兵器のDRSやERSの作動原理や利用制限はすぐ理解できたし,バーチャル・セーフティカーの運用ルールもなるほどと納得した。開催国が増え,中東,東南アジア,中国での開催が常態化しているのも時代の流れだと感じた。最も驚いたのは,F1後進国であった米国で,最近は3ヶ所で開催されていることだった。どうやら,2016年に米国のリバティメディア社がF1の興行権を得て,運営・放映権管理を統括するようになったからのようだ。同社は,米国内限定のインディカーやNASCARでなく,国際性のあるF1を米国内で広めようとする戦略を採っている。実際,米国での人気はこの数年で急上昇しているようだ。2019年から配信が始まったNetflixドキュメンタリーシリーズ『Formula 1: 栄光のグランプリ』が,この戦略にかなり貢献している。単なるレース記録映像だけでなく,関連する様々な出来事や人間模様が物語仕立てになっている(各シーズン全10話で1話完結式)。最新のシーズン7(2025年3月7日配信開始,2024年のレース対象)の2話を眺めたが,なかなか面白い。病みつきになりそうだ。

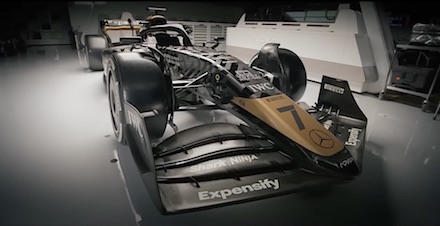

本作『F1/エフワン』がFIAの全面協力を得て現地撮影できたのも,この戦略があったゆえである。別の見方をすれば,F1をテーマにしたハリウッド大作を,世界への広告塔にしようとしたと考えられる。広告塔としての価値は,主演:ブラッド・ピット,配給:ワーナー・ブラザース,Apple TV+を選択した時点で必要条件は満たしていた。そこに主演俳優に擬似F1マシンを運転させるという話題性が加われば効果満点だ。本作では,APXGPマシンとして,1ランク下のF2マシン(これは全チーム同一規格)をベースにして,前後を少し伸ばし,F1マシンに見えるルックスに改造した(写真6)。ブラピとイドリスはこのAPXGPマシンを運転し,本物のサーキットを高速走行したのである。実際のF1レースには参加できないので,イギリスGP開催がない日に,F1発祥の地シルバーストン・サーキットで撮影した(写真7)。このこと自体が宣伝材料なのである。

FIAの許可とハリウッド大作の製作費をもってすれば,F1レース開催中に多数国で現地撮影することは何の問題もない(写真8)。本物のF1選手権映像は,イギリスGP→ハンガリーGP→イタリアGP→オランダGP→日本GP→メキシコGP→ベルギーGP→ラスベガスGP→アブダビGPの順である。主に2023年の実レースを撮影しているが,実際の開催順とは少し違っている上,いくつかはスキップしている。少し驚いたのは,イギリスGPのフォーメーションラップで,正規の10チーム20台のF1マシンの最後尾でAPXGPのマシンを走行させたということだ。観客はこれが映画撮影用車輌とは気付かなかったらしい。これも大きな宣伝材料になっている。そして,L・ハミルトン以外にも,マックス・フェルスタッペン,シャルル・ルクレール等の現役F1ドライバーの大半が,本人役で映画に登場している(写真9)。本作の映画としての価値は,この広告塔としての役目なのだと考えるべきなのである。

【現地撮影,CG/VFXの役割と見どころ】

徹底してリアリティに拘っていることは理解できるが,エンドロールに出る名前の数から,かなりCG/VFXも使われていることは確実である。メイキング映像は公開されているが,撮影風景ばかりで,VFXメイキング解説は一切なかった。よって,下記は映像からの状況分析と筆者の推測に過ぎないことを断っておきたい。

■ 公式レースの現地撮影には,IMAX上映を前提にかなり高機能のカメラが使われたことは言うまでもない(写真10)。特筆すべきは,本作のために新しい車載カメラ(愛称:Carmen)を開発したという点である。『…マーヴェリック』での航空機に搭載したカメラをベースに,小型軽量化をSonyとの共同開発で達成している(写真11)。既に30年以上前から,各F1マシンは車載カメラを搭載し,レース中継に使用されていた。最近のものはDAZN配信映像で確認したが,かなり高精度化されていて,4K放映/配信にも耐え得るレベルである。ただし,これらはすべて固定視点映像であるのに対して,本作のCarmenは,パン,ティルトが遠隔操作できる仕様で製作されている。各マシンには基本4台だが,最大15台搭載での撮影もあったという。なるほど,運転中のソニーやジョシュアの顔が,さまざまなアングルでの動画として登場する(写真12)。通常の映画撮影のように,何テイクも撮り直す時間的余裕はないから,遠隔制御でのカメラ操作は有用である。これがあれば,ガレージにいる監督や撮影スタッフが,どんな映像が撮れているのか確認しながら,個々の車載カメラの向きやズームも自在に遠隔操作できる(写真13)。このCarmenは今後のF1中継や他の映画撮影にも使われて行くに違いない。

■ 走行中のソニーやジョシュアの顔だけを捉えたシーンはそれでいいとして,次なる課題はAPXGPマシンの車体全体の外観を捉えたレース走行シーンである。前述のように,F1開催日外にシルバーストンで撮影したので,契約前のソニーのテスト走行シーンにはそのまま使える(写真14)。メイキング映像を見る限り,アブダビにもAPXGPマシンを運び,開催日外の夜間に走行させて撮影したようだ(写真15)。ブラピのインタビューでは,「ベルギーGPのスパ・フランコルシャン・サーキットは高低差があって楽しかった」と語っている。ラスベガスでは,ブラピもイドリスも深夜3時に本コースを試走して撮影したという記事があったので,他の数サーキットでも公式レース外の時間帯にAPXGPマシンが走行したのだと思われる。そうして撮り溜めた映像があるなら,APXGPマシンだけの単独/2台の走行シーンには,スタンドに観客を描き加えるだけで,公式レース中の走行だと思わせることができる(写真16)。

■ 次なる課題は,他チームのマシンが映り込んでいるレースシーンの描写である。全車CGで描くカーレース映画なら何の問題もないが,実走行に拘った本作はどうしたのだろう? (a)F1レースの公式映像にCG製のABXGPマシンを描き加える,(b)複数台のABXGPマシンで撮影し,他チームマシンに見えるよう色やロゴをVFX加工する,(c)実写のABXGPマシンの映像に,CG製の他チームマシンを描き加える,等々の方法が考えられる。これらを使い分けた可能性が高く,(c)が大半で,次に(b)ではないかと推測する(写真17)。

■ スピン,コースアウト,クラッシュシーンで,APXDPマシンはどうしたのだろう? いずれも試験走行時に意図的運転操作でその種の映像を撮り,後は上記のようなVFX処理で観客や他マシンを描き加えたと思われる(写真18)。即ち,APXDP マシンにCGはなく,すべて実機である。12台のマシンを製造し,6台はクラッシュ用だというから,必要台数分マシンを破壊し,破片もそのまま使ったはずだ。ただし,壁に衝突し炎上するシーンでは,CG製の炎を描き加えたかもしれない(写真19)。思い出せば,他のカーレース映画ほど,派手なクラッシュシーン,大きくジャンプして横転するシーン等はなかった。演出や誇張がなく,面白味がないとも言える。CGで描けば済むことなのに,それをしないことに拘ったため,カーレース映画としては迫力不足であった。

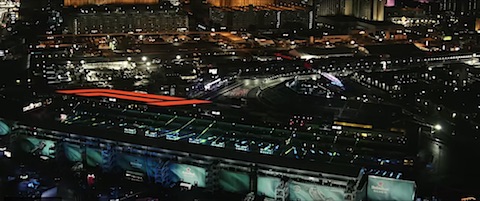

■ 映像的に魅力的だったシーンを挙げておこう。レースシーン以外に,ラスベガス(写真20)やアブタビの夜の景観(写真21)は魅力的だった。若干VFX加工している可能性もあるが,おそらく生の景観だろう。なるほど観光都市であり,最も盛り上がる最後の2戦をこの町で開催している意味も理解できる。レース終了後の花火は定番であるが,アブダビの花火は凄まじい規模と分量であった。基本は生の景観だろうが,CGを描き加えている可能性もある(写真22)。同様に,開催前にジェット機を飛ばすのも定番である(写真23)。ただし,至近距離から操縦席まで見えるシーンもあったから,これはCGかもしれない。本作のCG/VFXの主担当は,FramestoreとILMで,他にRed Visual EffectsとMetaphisicが一部分担していた。

目抜き通り(ストリップ)周辺の華麗なイルミネーションの夜景が延々と続く。

(中下)屋根のLED照明は色を変更できる, (下)屋内のフェスティバル・イベントも大盛況

(下)APXGPチームの面々も現地で最終戦後の盛り上がりを楽しんだ模様

その機体をすぐ斜め上から見下ろすシーンがあった。それはCGか?

■ 利用可能な画像はないが,もう1件言及しておこう。劇中で,ソニーとジョジュアはそれぞれドライビングシミュレーターを使って,APXGPマシンが当該サーキットをどう攻めるのかを試すシーンがある。このシミュレーターは運転免許教習所で利用する程度の安物ではない。F1の世界では,個々のF1マシンの性能を確認するのにシミュレーターを導入するのが当たり前のようだ。勿論,各サーキットの正確な幾何学的形状はディジタル化されていて,路面や風速&風向もパラメータとして設定できる。まさにプロ仕様のシミュレーターである。実際のブラピやイドリスのレーサーとしての訓練過程では,メルセデス製のシミュレーターを使ったという。ところが,劇中のシミュレーター利用シーンはプロ仕様の本物でなく,スタジオ内に大型円筒形スクリーンとAPXBPマシンを配しただけだったようだ。スクリーン内の映像は,各サーキットのCGデータは既にあるから,技術的には何の新規性もないシーンであった。

【F1ファン and/or VFX映画時評として残念なこと】

IMAX上映のシアターと日時を探してまで本作を再点検したが,予想通り重低音が強調されていただけで,カーレース映画としての評価は変わらなかった。ブラピの顔のどアップシーンが多く,IMAXの大画面では大き過ぎて,気味が悪く,不自然に感じた。IMAX観賞を勧めておきながら,他作品に比べて配慮が少ない(IMAXを意識した構図になっていない)と感じた。

映画としてのネガティブな評価は,ドラマとしての評価とカーレース映画としての評価に分れる。F1レースシーンを除いて考えれば,ドラマは意外なほど単純で,落ちぶれた過去の英雄の復活譚に過ぎず,物語としてのコクない。予想していたとはいえ,余りにも典型的なブラピ映画で,予定調和の結末が馬鹿馬鹿しかった。最終戦終了後の行動は,さらに格好つけ過ぎだ。脚本家がPLAN Bのオーナーに忖度した結果としか思えない。昔のスター映画,ブラピファンのためのエンタメだと割り切れば,まあこんなものだとも言えるが…。

それをカーレースの醍醐味が補ってくれれば我慢できたのだが,その肝心のレース部分が楽しめなかった。CG/VFXの観点からは,上述のようにすべてCG製のマシンで表現できる。雰囲気作りには,9つのサーキットでの現地撮影が貢献していた。レース部分は「APXGPマシン以外は実写」「APXGPマシンはCG」でもいいし,すべてCGで描写すれば演出は全く自由自在だ。ソニーとジョシュアが運転席に座った映像は,スタジオ内で撮影して合成すれば済むので,俳優に320km/hで走行させる必要はない。話題作り以外の価値はなく,映画としての完成度には寄与していない。

同じ話題作りであっても,トム・クルーズ主演の『M:I』シリーズでの彼の曲芸は,普通なら誰もやらないことを外連としてやってのけることに価値がある。即ち,観客は「見せ物小屋」的興味で眺めている。『同/デッドレコニング PART ONE』(23年7月号)での崖からのバイクジャンプ,『同/ファイナル・レコニング』における複葉機間乗り移りは正に「見せ物」だった。

一方,本作はF1ドライバーが普通にやっていることを,映画俳優が真似ているに過ぎない。しかも,レース映像の大半はVFX合成であるのだから,運転席着座部分が合成でも映像的に不自然ではない。ソニーが天才ドライバーであるなら,いっそ曲芸的走行で10数台の間をすり抜ける映像があれば,カーレース映画としては爽快だったと思う。ルール違反とも言える小ずるい方法で順位を上げるのは「英雄」らしくない。娯楽映画のあり方を間違えているとしか思えない。監督は自らの美意識で映画を作っているだけで,観客目線での楽しさを分かっていないと感じた。

大きな欠点は,APXGPチーム内の争い中心にしてしまったことだろう。『グラン・プリ』や『ラッシュ…』のように他チームのドライバーとの戦いであれば,レース中の激しいデッドヒートを描かざるを得なかったはずだ。チームメイト間の接触やクラッシュは,そう何度も描く訳には行かない。順位アップも順位表内での表示やポイント獲得の口頭言及があっただけで,そのカタルシスを感じるようなレース描写がなかった。せいぜい最終戦のラスト3周,順位がどうなるか固唾を呑んだだけであった(写真24)。

この後の残り3周の展開が, 本作のクライマックス。

(C)2025 WARNER BROS. ENT. ALL RIGHTS RESERVED.

実況中継も馬鹿馬鹿しかった。実況アナウンサーは,ソニー・ヘイズの一挙一動をずっと口にしていた。レース中に,表彰台とは無縁の10位以下のドライバーのことを語り続けることなどあり得ない。リアリティにはほど遠い演出である。ソニー・ヘイズばかりを追いたいのなら,いっそ実況アナウンスなど入れない方が良かった。

日本でのF1中継番組の話題に移ろう。フジTVの地上波放送は2012年で終了し,BSフジに移行した。それも2015年で終了し,2009年開局から続くCS放送「フジテレビNEXT」での中継放送だけになった。一方,ネット配信のDAZN が2016年から全レース中継を行っている。いずれも有料なのが欠点だが,DAZNの各GPを要約した「決勝ハイライト」(各10分前後)はYouTubeで無料で見られる。これを観ただけで,自分が観たかったのはこういうF1シーンだったと分かった。

まずは,写真25のようなシーンだ。各サーキットにはキーとなるコーナーに中継用の定点カメラが設置されている。周回毎にこれが切り替わって見られるので,レースの推移が把握しやすい。F1実況というなら,こうした定点アングルの映像が欲しい。次に,写真26は典型的なオーバーテイクシーンである。写真24のオーバーテイクは一瞬で,誰を追い越したのか分からなかった(後で調べてやっと分かった)。『F1/エフワン』全体では,レース映像が多数あるものの,どれも細切れである。せめて半周,2台以上がつば競り合いするシーンが続かないとカーレースを味わった気分になれない。

(下)イギリスGPの中盤。スタンド近くのS字コーナーの攻防。

(上)当該ドライバー名, ギア, Gフォース値等が車体にリアルタイムAR表示されている。

DAZNの中継映像では,全マシンの順位や前方ドライバー名が分かりやすい。ズームレンズの性能が上がったためか,マシンの姿も大きく,ピット作業も見やすい(写真27)。イエローフラッグやセイフティカー等の表示もあり,レース状況が把握できて親切だ(写真28)。本作のレース部分も,こうした情報提示を真似て,F1実況中継らしく見せる工夫があって欲しかった。

(下)セーフティカー導入が終了し, いよいよここからレース再開

(C)2005 DAZN&F1®

【総合評価】

以上のように,かなり苦言を呈したが,既に断ったように当映画評の視点での評価と個人的F1ファン視点での意見である。改めで絶賛記事をじっくり読み直したが,大半はF1の実況中継を見たことがない記者/投稿者であった。CG/VFXの視点は全くなかった。これは,『シン・ゴジラ』(16)公開時のフィーバーと酷似していると感じた。即ち,「日本映画の画期的成果」「怪獣映画の最高峰」と絶賛していたのは,ゴジラ映画の過去作を殆ど見ていず,ましてやハリウッド製ゴジラ映画の出来映えと比べたことのない評者や観客ばかりであった。当映画評は『シン・ゴジラ』を酷評し,![]() 評価しか与えなかったが,本作の評価はそこまで低くはない。

評価しか与えなかったが,本作の評価はそこまで低くはない。

俳優2人が訓練を積んで高速実走行する必要性は感じないが,最下位チームの再建物語,挫折した初老男の復活譚だと考えれば,入場料分の価値はある。本作を機にF1ファンが増えるのは喜ばしいことだ。F1入門としては,NetflixドキュメンタリーやDAZNハイライトの方が優れていると思うが,ブラピ人気で本作は「広告塔」の役割を果している。これは製作者たちの意図を叶えているのだから,商業映画としては合格点だと思う。

(![]() )

)