O plus E VFX映画時評 2024年8月号

(注:本映画時評の評点は,上から![]()

![]()

![]() ,

,![]()

![]() ,

,![]() ,

,![]() の順で,その中間に

の順で,その中間に![]() をつけています)

をつけています)

オスカー監督の最新SF大作は, ビジュアル面がやや不満

この数年で観た中で,最もワクワクするSF映画であった。「ミッキー」と言っても,ミッキー・マウスが主演のディズニー製SFアニメではない。ましてやMMの旧作アニメの実写化映画でもない。ところが,著作権が切れたことによる他社製の実写映画だと思っている人がいた。それは3月1日公開の『マッド・マウス ~ミッキーとミニー~』で,初代ミッキーのデビュー短編『蒸気船ウィリー』(1928)の著作権切れを待って誕生したホラー映画だ。ミッキー・マウスの被り物をつけた凶悪な殺人鬼が登場する。原題も『Steamboat Willey』を模した『Screamboat』と徹底している。なぜ当欄で紹介しなかったかと言えば,失神&嘔吐者続出映画の製作陣という宣伝文句でキワモノとしか思えなかったし,予告編を観ても食指が動かなかったからである。

筆者が大学生の中頃まで毎月「SFマガジン」を購読し,当時の名作は今でも概要と作者を覚えているほどのSFオタクであったことは何度か述べた。次第にSFへの興味が薄れたのは年齢のせいもあるが,SF小説自体が停滞し,有力な新人作家があまり現れなかったこともある。強いて言えば,1980年代にウィリアム・ギブスン,ブルース・スターリングが登場し,「サイバーパンク」「スチームパンク」といったジャンルを生み出したことが,せめてもの新潮流であった。

興味半減のもう1つの理由は,『2001年宇宙の旅』(68)以降,有力SF小説は映画化されるのが当然という風潮になり,映画だけ観ておけば十分と思うようになったことである。SFX/VFX技術の進歩が,この風潮に拍車をかけた。実際,『トロン:レガシー』(11年1月号)『猿の惑星』シリーズ (11〜24)『トータル・リコール』(12年9月号)『ブレードランナー 2049』(17年11月号)『DUNE/デューン 砂の惑星』シリーズ (21, 24)等,旧作のリメイクは多数を数えるし,新作小説は映画化を当てにして,映画化しやすい題材を選んでいる傾向も見受けられる。

本作の原作は,米国のSF作家エドワード・アシュトンが2022年に発表した『ミッキー7』である。翌年に続編の『ミッキー7 反物質ブルース』を出版しているので,執筆意欲は旺盛で,長寿シリーズ化する可能性も十分ありそうだ。映画では数字が「17」なのは,原作をかなり拡張したとの自負心からだろうか。本作は,監督・脚本・製作のポン・ジュノが,出版前の送稿を入手し,独自の視点から再構成した脚本にしたという。韓国映画でなく,ハリウッドメジャーの作品である以上,その観客層の好みに合わせるのは当然のことだろう。

さて,SF映画としての評価をどうしようと考えていたところ,本作の他の評価を読んで少し驚いた。SFとしての出来映えは論じず,ポン・ジュノ監督の5年ぶりの新作が期待外れとか,相変わらず社会構造に対してシニカルな見方だとのコメントが並んでいるものが多い。忘れていたが,オスカー4冠の『パラサイト 半地下の家族』(19年Web専用#6)以来,新作がなかったのだ。これまで多彩なジャンルの映画を撮ってきた実力監督ではあるが,当欄はあくまでSF映画との出来映え,とりわけビジュアル面での描き方を中心に本作を俎上に乗せる。

とは言うものの,改めて振り返れば,本作のエッセンスは,近未来のディストピア,地球外でのスペース・コロニー,DNA操作によるクローン生成であり,SFでお馴染みのネタばかりである。それをワクワクする展開に感じたのは,この監督の冒頭からの掴みの上手さ,天性のストーリーテラーとしての資質のせいだろう。その点には敬意を表しつつ,上記の視点で論評する。

【本作の概要】

時代はAD2054年で,太陽系外の惑星から始まる。宇宙服姿の男(ロバート・パティンソン)がヘルメットを外しているから,空気があって呼吸はできるようだ(写真1)。深いクレバスに落ちたミッキーは相棒のティモ(スティーブン・ユァン)を呼んで助けを求めるが,相棒は途中まで降りて来たものの,「ロープが短くて届かないから諦めろ。お前は死んだと報告しておく」と言って去ってしまう。ミッキーが死んでも,すぐに過去のデータから代わりが作られるそうだ。穴の中には不思議な生物がいて,ミッキーを眺めていたので,彼はそれに食べられて死んだと思われた(写真2)。

この惑星では,地球上で禁止されている人体の複製「リプリンテイング」が行われていて,過去の記憶データからプリンティング装置で複製人間を作っていた。ミッキーは宇宙飛行士ではなく,使い捨て人間(エクスペンダブルズ)であった。宇宙空間で手袋を外すとどうなるか,新たな惑星に致命的な病原体がないか等の人体実験に使われていて,重傷を負った身体や遺体は破棄され,すぐに同じ記憶をもつリプリントが作られた。

物語は4年4ヶ月前の地球に戻る。事業に失敗したミッキー・バーンズと友人のティモは多額の借金を抱え,惑星ニフルハイムに移住する宇宙船の乗組員募集に応募する。ティモはシャトルのパイロットを選んだが,ミッキーは深く考えず,迂闊にも「使い捨てワーカー」に応募してしまった。惑星ニフルハイムを植民化する探検計画は,強欲な元議員のケネス・マーシャル(マーク・ラファロ)とその妻イルファ(トニ・コレット)が仕切っていた。惑星に向かう宇宙船での勤務や生活は過酷だったが,ミッキーは女性警備員のナーシャ(ナオミ・アッキー)と愛し合う関係になる(写真3)。その一方で人体実験が始まり,ミッキーは危険な任務で何度も落命し,その都度複製され,目的の惑星に着く頃にはミッキー17号になっていた。

氷の惑星ニフルハイムでミッキー17号に与えられた任務は,この惑星に棲む不思議な生物「クリーパー」を捕獲して分析することだった。その途中で彼は深い割れ目に落ちたのだが,クリーパーの群れに助け出され,何とか宇宙船に戻った。そこには既に自分そっくりのミッキー18号がいて,お互いに驚愕する(写真4)。リプリント複数体の共存は禁止されていて,食事は1人分しか支給されなかったため,半分ずつ食べて彼ら2人は生き延びる。

マーシャルは先住民のクリーパーの殲滅を望んでいたが,記念式展のため惑星の岩を宇宙船内に持ち込んだところ(写真5),その中からクリーパーの幼体ゾコとルコの2匹が飛び出して来て,大混乱に陥る。警備員カイ(アナマリア・バルトロメイ)らがルコを殺害し,ゾコを捕えて収監する。クリーパーには知覚能力があり,意思伝達の能力もあることが判明したので,科学者ドロシー(パッツィ・フェラン)が開発した翻訳機で交信したところ,クリーパーのリーダーは,ゾコを解放し,ルコの死の償いとして人間を 1 人殺さない限り,すべての人間を殺すと脅迫してきた……。

【主要登場人物とキャスティング】

主演のロバート・パティンソンは,『トワイライト』シリーズ全6作で男性ヴァンパイアのエドワードを演じて大スターとなった。その他の主演作『ベラミ 愛を弄ぶ男』(12)『コズモポリス』(13年4月号)『ディーン,君がいた瞬間』(15年12月号)『ライトハウス』(21年Web専用#3)では個性的な主人公を演じ,準主役の『TENET テネット』(20年9・10月号)でも存在感のある相棒役であった。極め付きは『THE BATMAN―ザ・バットマン―』(22年3・4月号)で,それまでの3シリーズのブルース・ウェインにはない風格と繊細さを併せ持った魅力的な主人公であった。いずれも年齢の割には落ち着きのあるルックスであったが,本作でのミッキー17号は若々しく,剽軽に見える(写真6)。少し痩せたからか,役作りで前髪を少し降ろしているせいかも知れない。

複製人間ならそっくりのはずのミッキー18号は見分けがつく。性格は17号より粗暴で,顔つきもメイクで少し変えてある。双生児のそれぞれといった感じの違いである。ご丁寧にも,途中から18号はマーシャルに左頬に焼きごてを当てられた傷跡で,終盤は一瞬で見分けが着くようになっていた(写真7)。

友人のティモは同じ孤児院で育った兄のような存在だが,自分だけ生き残ろうと必死である。意図的にミッキーとは対照的に描いたのだろう。演じるスティーブン・ユァンは韓国系米国人の脇役男優である。目立つ業績は,村上春樹の短編を映画化した韓国映画『バーニング 劇場版』(19年1・2月号)の富豪役でロサンゼルス映画批評家協会賞助演男優賞受賞した程度である。

いかにも嫌味な悪役であるマーシャル夫妻には,個性派のベテラン俳優が配されていた(写真8)。イタリア系カナダ人のマーク・ラファロも典型的な助演男優だが,『キッズ・オールライト』(11年5月号)『フォックスキャッチャー』(15年2月号)で多数の映画祭でノミネート&受賞を果たし,『スポットライト 世紀のスクープ』(16年4月号)の敏腕記者役でオスカー(助演男優賞)を手にしている。最も印象に残っているのは,何と言っても『アベンジャー』シリーズのハルク/ブルース・バナー役だ。計画中の2作でもハルクとして帰って来ることだろう。

イルファ役のトニ・コレットはオーストラリアの女優で,映画賞の受賞経験はないが,『シックス・センス』(99年11月号)『リトル・ミス・サンシャイン』(07年1月号)での主人公の少年,少女の母親役が印象に残っている。製作総指揮も務めた主演作のホラー映画『ヘレディタリー/継承』(18)は当欄で紹介していないが,演技が高く評価されていた。別の主演作『ドリーム・ホース』(23年1月号)は地味な主婦が競争馬のオーナーになり,題名通り,地元の田舎町に夢を与えるヒューマンドラマだった。この役からすると,本作の妻イルファは驚くべき変身ぶりだが,それだけ芸達者ということである。この夫妻の描き方は本作独自の脚色で,原作では普通の真面目な政治家である。

若い女性の3人の描き分けが印象的だった。ミッキーと恋仲になる警備員ナーシャは,しっかり者で統率力のある黒人女性だ。演じていたナオミ・アッキーは伝記映画『ホイットニー・ヒューストン I WANNA DANCE WITH SOMEBODY』(22)でホイットニー役の主演女優であった。ミッキーが16回も死んで,複製される間も2人の関係が続いていたということは,記憶もしっかりコピーされているという証拠である。

同じ警備員のカイは,3人の中で最も美人で,ミッキーを口説こうと言い寄るが,彼はそれに応じずに逃げ出す(写真9)。この役のアナマリア・バルトロメイはフランス国籍とルーマニア国籍をもつ女優で,主にフランス映画に出演している。『あのこと』(22年11・12月号)で思いがけない妊娠をした女子大生アンヌ役を演じた主演女優である。同作での驚くべき行動と本作での印象はすぐには繋がらなかった。

3人目は科学者ドロシーで,飄々として画期的な翻訳機を開発する姿は全くのマイペースで,いかにもリケジョである(写真10)。演じているパッツィ・フェランは,スペイン生まれで,英国の王立演劇学校出身の舞台女優である。映画では,『トムとジェリー』(21年3・4月号)や『生きる LIVING 』(23年3月号)に脇役として出演していたようだが,全く記憶にない。三者三様の現代女性的な描き方であった。特にカイがミッキーを誘惑するシーンは物語展開に必要と思えないが,ポン・ジュノ監督が退屈な宇宙船生活でのカンフル剤として入れたかったのだろうか。

【SF映画としての見どころと美術セット】

まず,SF映画としての意義から論じる。

■ クローンの生成は珍しくもない。多数のクローンを同時作成するのでなく,一体が死ぬたびにリプリントを繰り返すという着想が新しい。それを「使い捨てワーカー」として利用し,危険性を試す実験台にするというのもSFとしては面白い。いくら当人の合意の上とはいえ,倫理上憚られることは明らかだが,開発途上国からの外国人労働者を非正規雇用の格安賃金で働かせ,ビザが切れたら入れ替えるのも似たようなものだ。大企業の労務管理者が「使い捨て」を偉そうに非難する権利はない。

■ 生存者を募集して第1号としてスタートするのでなく,生前にDNA保存しておき,死後にクローンとして復活させるSFはいくつもある。技術的には,死後間もない遺体から「使い捨てワーカー」のサイクルを開始するのとは,ほぼ同じだ。それなら臓器提供と同様の倫理的問題で済むかも知れない。もっともそれが合法であるなら,SFとして面白くないが。

■ 17号の死体なしに18号を作成してしまったのでは,記憶が継続せず,完全なリプリントと言えないではないかと思いながら映画を観ていた。劇中では,「使い捨てワーカー」は毎週体験記憶をアップロードするよう義務付けられていたから,ミッキー18号にはその分の記憶が欠けていることになる。それゆえ,性格も少し違うと解釈できる。今回の映画では,試写を2度観た後で,原作の邦訳を入手して斜め読みした。さすがに原作では,17号と18号間での記憶の欠損について言及されていた。

■ 惑星ニフルハイムではクリーパーは先住民であって,エイリアンではない。地球人がエイリアンなのである。クリーパーに知性があり,意思伝達の言語もあるなら,何か文明を感じる描写が欲しかったが,単なる氷の惑星に過ぎないのがつまらなかった。『野生の島のロズ』(25年2月号)では,アシスト・ロボットのロズに,機械学習して島の動物と会話できる機能が備わっていた。本作では,文明の進んだ地球人側が翻訳機を作り,クリーパー語を話せるようになるのは自然な成行きだった。小説で読むより,ドロシーなる科学者が発明品を差し出すシーンがあるのが楽しい。どうせなら,すぐには翻訳できず,何やら中間言語を介在しながら,しばし時間がかかって通じるようになる展開の方が面白い。その間に理解不能の言語音声が聴こえる演出があれば,さらに良かったのにと思う。

■ 本作は社会構造のメタファーで,搾取側,被搾取側が明確に描かれているとする評論がいくつかあった。異星の植民地化は,15世紀から20世紀半ばまで地球では公然と行われていた略奪行為を宇宙空間に拡げただけであり,先住生物は抹殺すべき対象である。何度もリサイクルできるリプリント人間は,現在では禁じられている奴隷制度の未来形と言える。ミッキーが実験台となって得た知見から開発するワクチンは,すべて搾取者マーシャルの利益となる。既に宇宙船内でマーシャル夫妻は美食三昧の食事をしているのに,他の乗組員はチューブから供給される貧しい食料で生きている。そうしたメタファーで近未来を描くのもSFの役目であるから,その点ではしっかりSF映画であった。

■ 本作は,当初昨年3月末の公開予定であった。本作が描く独裁者の描き方は,米国大統領選挙の有力候補者のパロディであり,現代米国社会の近未来を皮肉ったものという説がある。なるほど,傲慢で目立ちたがりのマーシャルは,大富豪の元TVキャスターであり,選挙に2度落選したとされている。即ち,秋の大統領選で独裁者は敗北すると予想していた訳である。(ネタバレになるので詳しくは書けないが)この物語の着地点では,独裁者は排除され,新たに女性がこの惑星の指導者となる。もし米国大統領の結果が違っていれば,まさに見事に近未来予測になっていたことになる。もっとも,ポン・ジュノ監督は,マーシャルのモデルは現米国大統領ではなく,韓国のある政治家でだと答えている。

続いて,宇宙船内を中心に美術セットやプリンティン機器に関して述べよう。

■ 宇宙船内の通路や実験施設もそれなりの美術セットであるが,特筆するほどのものではない(写真11)。宇宙服や警備員の制服と銃も同様である(写真12)。2054年は遠い未来ではないので,この程度でもおかしくないとも言えるが,この監督はSF映画をあまり未来的デザインで描く気がないのだろう。その4年前の地球も,砂嵐が舞う殺伐とした光景があっただけで,市街地に関しては記憶に残る特徴はなかった。

(下)警備員の銃は少しモダンだが, 制服はダサい

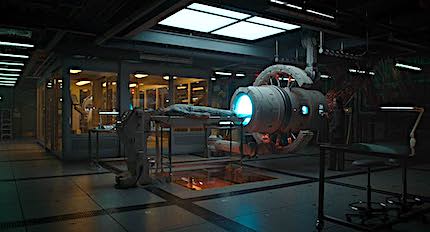

■ さすがにクローンのプリンティング装置は,それと分かるデザインで描かれていた(写真13)。この円筒型の装置から最新のリプリントが出て来るのは分かるが,何を素材とし,どうやって記憶を復元するのか,その過程は全く描かれていなかった。形状は,まるで日頃病院で見かけるX線CTかMRI装置である。それなら,落命した前リプリントの遺体が装置の中に入れられ,バイオテクノロジーで細胞も記憶も入れ替えた新リプリントとして再登場すると考えるのが普通だ。ところが,遺体廃棄の焼却炉が別途用意されているので(写真14),ボディ全体を修復しているのではない。リプリント製造工程を科学的な香りがするCG映像で描くシーンあってもしかるべきだと感じた。物理的外観も,CTもどきの安直なデザインで済ますのではなく,これぞ人体プリンターだと感じる斬新なデザインで描いて欲しかった。

溶かした人体を素材にしてクローンを作るのか?

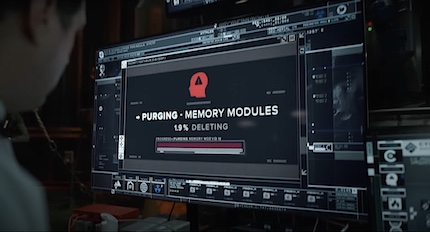

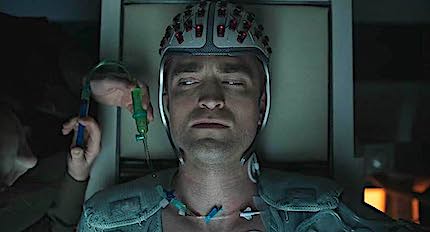

■ ポン・ジュノ監督作品は,2度目,3度目に観てこそ味があるという。例えば,劇中のTV画面に思わね映像が登場している等,細部に初見者が気づかない仕掛けが多々あるそうだ。そこで,本作の2度目のマスコミ試写では,宇宙船内の監視カメラ映像やプリンティング装置の操作パネル(写真15)(写真16)等を注意深く観察したのだが,筆者には見抜けなかった。その一方,説明はなかったが,実験台となるミッキーの頭部や胴体にはセンサーやチューブ類が取り付けられていて,かろうじて科学的な雰囲気は出していた(写真17)。そうかと思えば,ミッキーの記憶を移植するための記憶媒体として,無粋な箱状の筐体が登場する(写真18)。おいおい記憶を脳内にダウンロードするのには,脳内細胞に神経経由か皮膚接触で情報を伝達する方法が開発されているはずで,中間媒体にこんな前世紀の遺物のような記録デバイスを使うことはないとよ言いたくなった。

(下)こちらは記憶移植の途中過程の画面表示

(下)この多数のチューブは, 何をするためものなのだろう?

【CG/VFXの見どころ】

■ まず簡単なことから始めよう。普通に考えれば,宇宙船の外観はCG描写だろう。ミニチュア模型も十分あり得るが,背景との合成や照明の調整も考えれば,CGの方がずっと簡単で安上がりである。まず模型を作ってカメラテストをしてから最終的にCGという手も常套手段だ。デザイン的には斬新ではないが,悪くもない(写真19)。プリンティング装置に比べれば,こちらの方がセンスが好い。それは発注先の担当者のセンスが好かっただけで,監督のせいではない。原作者は量子物理学の素養があるようで,原作では反物質を利用して宇宙船が航行するような記述であったが,映画では何も語られていなかった。

(下)ようやく氷の惑星ニフルハイムに到着

■ 次は,惑星ニフルハイム上で走らせる「雪上走行車」だ(写真20)。氷の惑星であることは分かっていたので,寒冷地仕様車を宇宙船に積んで来たという設定なのだろう。こちらは,最低1台は本物を作っていたと思われる。複数台となると,他はCGの可能性も十分ある。デザイン的には,これも特別素晴らしくもなく,悪くもない。この惑星の重力は不明だが,空中浮揚車や斬新なデザインのドローンも登場させて賑わいをもたせる余裕も欲しかったところだ。

■ 最大の見どころは,先住生物のクリーパーの描写である。以下の3種類を登場させている。

(a) Baby Creeper:コアラほどの大きさ(写真21)。ゾコとルコはこれ。

(b) Junior Creeper:大型の豚ほどの大きさ。直立すると人間の身長とほぼ同じだが,個体差はある。

(c) Mama Creeper:水平方向で9ft(約 2.7m)。直立すると20 ft(約6m)以上の巨体。

群れたり,疾走するクリーパーの大半は(b)のジュニアのようだ(写真22)。ボス・キャラのママは終盤しか登場しない。ママが全部産んだのか,ジュニアには雌雄あるのか雄だけなのかは不明だが,ママが女王蜂的な存在ならば,ジュニアはそれに仕える兵士のような役割である。形状は「クマムシ」のようだと原作にも書かれている。実は名前しか聞いたことはなく,「クマムシ」の姿は知らなかった。ネット上の画像を見ると,なるほど似ている。ただし,大きさは1.5mm前後の微小生物のようだ。似ているというより,頭部1節,胴部4節はほぼそのまま採用し,クリーパーは4対8本の足の内側にさらに細かな多数の足があるデザインにしている。

(中)立ち上がった姿。個体差はかなりある。

(下)爆発があっても, 我関せずと落ち着いている

(C)2025 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.

ママは数人で動かす大型パペット,ジュニアは大きな参照用の置き物,ベイビーは縫いぐるみ人形を作ってカメラテストを行い,最終的はすべてCGモデル化して描画したとしている。一流スタジオが描いただけあって,質感も動きの表現も悪くなかった。

■ 原作にはクリーパーしか登場しなくても,映画としては他の動物も描いて欲しかったところだ。水も空気もあり,知性も意思伝達能力があるクリーパーが棲息しているなら,他の生物が存在しない方がおかしい。物語には影響しなくても,他に何種類か描いてこそSF映画だと思う。この点に関しても,ポン・ジュノの監督にはビジュアルセンスが欠けていると言わざるを得ない。稀代のストーリーテラーであるだけに惜しい。本作のCG/VFXの主担当はDNEGで,副担当がFramestore, 他にはRising Sun Pictures, Clear Angle Studiosが参加している。いずれも豊かな経験のある名の知れたVFXスタジオであるので,監督がもっと過大な要求を出して充実したビジュアルにして欲しかったところである。

(![]() )

)