O plus E VFX映画時評 2025年8月号

(C))2025 Disney/Pixar

2025年7月9日 大手広告試写室(大阪)

(注:本映画時評の評点は,上から![]()

![]()

![]() ,

,![]()

![]() ,

,![]() ,

,![]() の順で,その中間に

の順で,その中間に![]() をつけています)

をつけています)

お子様映画すぎるが, ビジュアル的にはかなり高水準

フルCG長編アニメの始祖ピクサー社の29作目である。年2作の年もあったが,最近はコンスタントに年1作ペースである。過去に秀逸な作品がいくつもあるので,商業的にはヒット作の続編制作が安全策であるが,同社の真骨頂はオリジナル脚本の新作である。独創性に富んだテーマで,CGのもつ表現力を熟知した描画で他の追随を許さない秀作を連発している。最近では,『トイ・ストーリー』シリーズからのスピンオフの第26作『バズ・ライトイヤー』(22年Web専用#4)が![]()

![]() 評価,続編の第28作『インサイド・ヘッド2』(24年8月号)が

評価,続編の第28作『インサイド・ヘッド2』(24年8月号)が![]()

![]()

![]() に過ぎなかったのに,オリジナル作品の第25作『私ときどきレッサーパンダ』(22年3・4月号),第27作『マイ・エレメント』(23年8月号)はともに当欄の最高評価

に過ぎなかったのに,オリジナル作品の第25作『私ときどきレッサーパンダ』(22年3・4月号),第27作『マイ・エレメント』(23年8月号)はともに当欄の最高評価![]()

![]()

![]() を与えている。本作はオリジナルの番であるので,大いに期待した。

を与えている。本作はオリジナルの番であるので,大いに期待した。

本作の広報宣伝では,「『リメンバー・ミー』『インサイド・ヘッド2』のピクサーの最新作…」といったコピー文句が多かった。『インサイド・ヘッド2』は昨年のヒット作であるから理解できるが,7年も前の第19作『リメンバー・ミー』(18年3・4月号)への言及があるのが不思議に思う向きもあるだろう。同作はアカデミー賞で長編アニメ賞&主題歌賞,アニー賞では最多11部門受賞の輝かしい実績があり,当映画評では「見事な映像と音楽の調和で,ピクサー完全復活」と評している。即ち「かつてのような躍動感や創造性を感じられなくなったピクサーの見事な復活」と評価していたのである。その脚本&共同監督はエイドリアン・モリーナであり,彼が書いた原案を,自ら単独監督するのが本作なのである。

そのA・モリーナの脚本なら間違いないと喜んで試写を見始めたのだが,15〜20分で上記の期待は吹っ飛んでしまった。これが中興の祖の作品とは思えなかった。結論を先に言うと,映画を観終わっての評価は2つあった。これが全くのお子様相手のディズニー映画であるなら,大きな欠点はない。健全で心温まる物語であり,保護者が小学生を連れて行くのに最適な映画である。実際,筆者は来週,孫2人を連れてシネコンにこの映画を観に行くことになっている。その一方で,独創性と開拓精神に溢れたピクサー作品としては合格点を与えられなかった。

試写の途中で,メイン欄で取り上げるのは止め,文字だけの論評欄に格下げしようかと思った。8月号の予告欄もそのつもりで進めていたのだが,それは思い留まった。ビジュアル的に優れていたので,画像なしで済ますのは,余りに惜しかったからである。これはCGがプア過ぎたため,論評欄で済ませた『リロ&スティッチ』(25年6月号)と全く逆の扱いである。明確な美点と欠点があることを承知の上,以下をお読み頂きたい。

【本作の物語展開】

原題は単なる『Elio』である。ピクサー作品としては『Toy Story』のような2単語になる方が少なく,英単語1つが主流である。それを意訳して邦題はいつも長めになっている。『Ratatouille』が『レミーのおいしいレストラン』(07年8月号),『Up』が『カールじいさんの空飛ぶ家』(09年12月号),『Onward』が『2分の1の魔法』(20年3・4月号)といった具合である。その伝統とはいえ,『星つなぎの…』とは絶妙な題名にしたものだ。天体観測の『この夏の星を見る』(25年7月号)よりも圧倒的に優れている。「ひとりぼっちの主人公が,何光年も離れた星で,本当の居場所,大切なつながりを見つける物語」を要約した題名としては,満点だと思う。

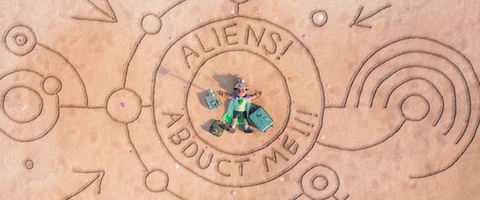

本作の主人公は,父母をなくし,空軍少佐の叔母に育てられている11歳の少年エリオである。叔母オルガは宇宙飛行士になる夢を断念し,エリオを引き取って保護者として世話をしたが,エリオは孤独を感じ,自分には居場所はないと感じていた。エリオは惑星探査機「ボイジャー」の展示施設に迷い込み,宇宙生命体の発見に心を奪われ,すっかり宇宙オタクになった(写真1)。彼は宇宙人に誘拐されることを望み,砂浜に宇宙人へのメッセージを書いて,毎日空を眺めて待ち続けたが,何の応答もなかった(写真2)。

それをからかったいじめっ子2人と喧嘩になり,エリオは左目を負傷して,眼帯を着ける生活となる(写真3)。ある日,オルガの職場の緊急会議に忍び込んだところ,メルマックなる陰謀論者の無線オタクが「宇宙人がボイジャーに応答した証拠を見つけた」と主張していた(写真4)。早速エリオはメルマックの装置を使って,宇宙人に向けたメッセージを送信した(写真5)。それが原因となって,空軍基地に大停電を引き起こしてしまった(写真6)。

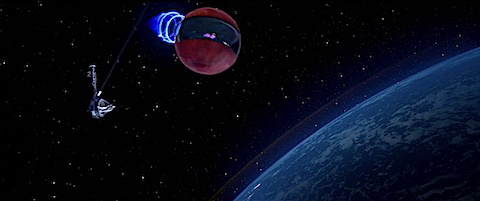

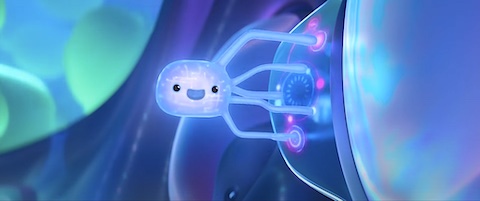

その停電事件から叔母オルガに叱られ,エリオは若者キャンプに送られてしまうが,そこにはいじめっ子達も参加していた。エリオが彼らに殴られそうなった時,宇宙船が現われ,エリオは念願の宇宙空間へと引き上げられる(写真7)。船内では,案内役の液状コンピュータ「ウゥゥゥゥ」が出迎えてくれ(写真8),銀河系の知識共有&交流場所である「コミュニバース」へと導いてくれた。そこにいた他の星の大使たちは,エリオをボイジャーの発明者であり,地球代表の大使候補だと誤解していた。コミュニバースの評議会では,戦争好きで宇宙に脅威を与えるハイラーグ星代表のグライゴン閣下への対策に苦慮していたので,エリオは誤解が続くよう,自らグライゴンへの交渉役を名乗り出て,すぐに地球代表大使の地位を得る。早速ハイラーグ星に向かったが,暴力的なグライゴンを怒らせてしまい,エリオは投獄されてしまった(写真9)。

その一方で,グライゴンの息子のグロードンは心優しいハイラーグ星人で,成人後に戦争機械になること強いる父親を嫌っていた。エリオは次第にグロードンと心を通わせ合うようになる。彼を利用してグライゴンに和平交渉を持ちかけるが,作戦は失敗する。他の大使の信頼を失ったエリオは地球に送り返されてしまう。グロードンを乗せた宇宙船も誤って起動し,地球へと向かってしまった……。

SFファンタジーとしては良くできていたので,長めの物語設定を丸ごと紹介した。各国大使の描写も個性的であり,中盤以降は,エリオやグロードンのクローンが大きな役割を果たす。2人が再びコミュニバースを目指す道中では,危険な宇宙デブリ帯を通過する描写も登場した(写真10)。ただし,いきなりデブリ帯と出て来るだけで,その具体的な説明がなく,予備知識がないとその原因も危険性も理解できない。また,最近の若者は日本の「はさぶさ」の快挙は知っていても,NASAが1977年に打ち上げたボイジャー1号&2号に地球外生命体へ向けたメッセージを記録した金色のレコード盤(写真11)が搭載されていたことまで知っているとは思えなかった。また,天文学者で宇宙探査の指導者であった「カール・セーガン」の名前を知る人はもっと少ないだろう。1980年放映の大型TV番組『コスモス(COSMOS)』が話題になり,当時の日本人には広く知られていた。既に故人だが,本作のラストには,彼の肉声を録音した感動的な音声メッセージが登場する。日本語吹替版では宇宙飛行士・野口聡一氏がその声を吹き替えている。宇宙ファンが喜ぶ,かなりコアなネタが満載なのである。

(中)デブリを除けながら航行するグロードンの赤い宇宙船

(下)エリオと叔母オルガが協力して宇宙船を操縦する

本作のテーマは,「自分には居場所がない」と感じる少年が「人とのつながり」を見つけ,「誰からも愛されていない」と思う誤解が溶け,叔母との家族愛を確認し合う物語である(写真12)。極めてシンプルな童話であり,物語は分かり易く,小学校低学年でも理解できる。

その半面残念だったのは,上記のように宇宙科学のエッセンスを盛り込んだ物語設定であるのに,余りにも幼児化した脚本であり,お子様映画としか思えない出来映えであったことだ。とりわけ,日本語吹替版は全く大人が観る映画になっていないと感じた。

【宇宙で登場する愛すべきエイリアンたち】

マイナス面は後にして,優れている点を先に語ろう。まずは,コミュニバースに登場する多彩なキャラクター達である。今やどのビデオゲームでも,多数のキャラやアイテムを準備するのは当たり前なので,数はセールスポイントにならない。次週公開の『ジュラシック・ワールド/復活の大地』では今までにない新種の恐竜を複数登場させ,来月公開の実写版『ヒックとドラゴン』ではアニメ版のドラゴンを高解像度でリメイクしている。CGパワーをもってすれば,少し変形するだけで,新種を簡単に作り出せる。そうした状況を考慮してもなお,本作のキャラクター達は十分魅力的で,美しい背景にマッチした造形であった。

■ まずは,液状スーパーコンピュータの「ウゥゥゥゥ」である。小さな点状の目とゆらゆら揺れる口だけの顔が描かれていたので,一体どこが「液状(Liquid)」なのか不思議だった(写真13)。これは物理的属性ではなく,ソフトウェア含む形態の自由度を表わす言葉のようだ。時と場合によって,スクリーン,プロジェクター,ペン,レコードプレイヤーにもなるという「メタコンピュータ」なのである。何度も登場する形態は,「エコー・クラフト」と呼ばれるブルーのお椀のような乗り物である(写真14)。共鳴効果を利用して意思伝達しながら,案内したり,乗っている人物同士の協調を図る。意外と高度な未来のコンピュータのコンセプトのようだ。

■ 次はエリオとバディ関係になるグロードンである(写真15)。一見すると芋虫かクマムシを大きくしたような生物で,デザイン的には何も新規性はない。「不気味で,歯がたくさんあって,やや不快感のある存在」として描いたという。初見は不気味で,次第に愛らしく感じさせるのが腕の見せどころだったのだろう。準主役であるが,脚本的に重要な役であるだけで,アートセンスは無に等しい。キャラクター商品として売りたいなら,もう少し工夫がなかったのかと思う。

■ それに対して,各星の大使は個性的に描いてあった。その筆頭は,コミュニバースの最高幹部で,ゴーム星大使の「クエスタ」で,他人の心を読む能力がある(写真16)。古生物の節足動物「ラディオドンタ」をイメージしてデザインしたという。2番目は,古参メンバーで,ファルービナム星大使の「ヘリックス」で,温厚な平和主義者である。誰もが愛飲できる「グロープ」なる社交用飲料を常に持ち歩き,コミュニバースのメンバーに振る舞っている(写真17)。石のような風貌をもつのは,テグメグ星の大使の「テグメン」で,クールで論理的な大使として描かれている(写真18)。『ファンタスティック4:ファースト・ステップ』(25年7月号)の岩男「ザ・シング」のような怪力を想像してしまうが,そういう超能力はない。この3人はトリオのようで,よく同じ構図内に揃って登場する(写真19)。

■ もう1人挙げておくなら,日本人女優の渡辺直美が英語版にも声の出演をする「オーヴァ」だ。豊富な知識や能力をもち,平和を愛する惑星のリーダーで,エリオの冒険を見守る。宇宙に関する質問に瞬時に何でも答えてくれる「ユニバーサル・ユーザー・マニュアル」の発明者である(写真20)。日本人にこういう良い役が回ってくるというのは,何か嬉しくなる。コミュニバース内で各国大使が並んだシーンを見ると,なかなか味のあるデザインで,これが種族差別のない銀河系宇宙なのかと感じる(写真21)。

白い帯状の物体が「ユニバーサル・ユーザー・マニュアル」

■ 1点意識しておきたいのは,コミュニバースに来た時にはエリオは常時眼帯を着けていたのに,終盤ではそれがなくなっていたことだ(写真22)。エリオの眼帯は,地球での孤独感・脆弱さ・外的世界との距離感の象徴として使われており,視覚的にも彼が劣等感を感じながら生きている内面状態を示すものと解釈されている。エリオが眼帯を外すのはある重要な出来事からだが,それ以降,宇宙人たちの誤解や偏見に対し,恐れずに自分自身の弱さや人間の不完全さを伝えるという自覚が生まれた。即ち,「もう隠れる必要はない」と自信をもち,「地球の外に出たからこそ,自分と向き合えた」と自覚したことから,眼帯を外したままにしている。小学生観客にそこまで読み取れというのは無理があるが,過去のピクサー作品には主人公の成長を感じさせる「詩的な演出」が何度か登場していた。

【ピクサー史上でもBest 3に入る上質ビジュアル】

では,本作を思い直してメイン記事にした最大の理由であるビジュアル面での素晴らしさについて述べる。『リメンバー・ミー』の死者の世界は美しく,『マイ・エレメント』のエレメント・シティはモダンだったが,本作のコミュニバースはそれらに勝るとも劣らない出来映えであった。CGアニメ業界は,写実性を重視した背景描写を競うことからは卒業し,デザインセンスを良さを訴える背景描写へと移りつつある。本作は,間違いなく,ビジュアルデザインではピクサー作品のBest 3に入る。ただし,以下で解説できるのは,入手できる映像に限られていて,ほんの一部に過ぎない。この何倍もの魅力的なシーンのオンパレードだと思って頂きたい。

■ 冒頭からの数分間で見せられたのは,エリオが展示施設で目にする無人惑星探査機ボイジャー1号&2号のバックにある宇宙の光景の美しさである(写真23)。勿論,ボイジャーが捕えた宇宙の光景ではなく,イメージ画像に過ぎない。ちなみに,ボイジャー1号の成功後に新型のボイジャー2号が開発されたのでなく,この2機は同時開発された姉妹機である。1号は木星&土星の探査が主目的で,2号はこの2つに加え天王星・海王星とその惑星も探査対象であった。2号が先に打ち上げられ,1号がその16日後に打ち上げられている。両探査機とも既に太陽系を脱出し,今も太陽圏外の宇宙空間の観測結果を地球に送り続けている現役運用機である。筆者にとって思い出深いのは,1977年当時,両機の宇宙探査計画のシミュレーション結果がCG映像で描かれ,それが一般公開されていたことである。まだCGが線画から面画になったばかりの頃であり,アニメーションを作るには膨大な時間がかかったので,せいぜい数枚のレンダリング画像であった。それをスライドとしてNASAから取り寄せ,得意げに講演会で使っていた。当時はまだ解像度も低く,レンダリング手法も未熟であったので,本作のような美しい宇宙を観るとCG技術の進歩が実感できて感慨深い。この美しい宇宙は,エンドロールで再度使われていた。

■ 何と言っても,本作の見どころは,コミュニバースの描き方である。ウゥゥゥゥの案内で訪れた中央広場のような空間を見ただけで嬉しくなる。無重力を利用した空間配置が絶妙だ。なるほど多数の星々の宇宙人たちの交流の場という気がする(写真24)。死者の世界にはなかった明るさだ。中央広場の外の夜景も美しい(写真25)。その一方で,エリオが「コミュニバース評議会」の会場に向かう途中で恐ろしげな回廊を通過する(写真26)。壁面には琥珀色の巨大な透明物体があり,その中に宇宙人(宇宙生物)の骸骨が展示されている。恐らく,処刑された罪人か征服された敵の頭部なのだろう。また,後半に短時間だが,銀河評議会の建物が爆発攻撃を受けるシーンもビジュアル的には絶品であった(写真27)。白い流線型の評議会場で,通路をアーチ状に描いているのも素晴らしいデザインである。エネルギー球体の攻撃を受け,異星人たちが逃げ惑うシーンが印象的だった。

地球代表と勘違いされたエリオが歓待されている。

■ 中盤から後半にかけての少し抽象絵画のような思索的シーンにも触れておこう。写真28は,コミュニバースの「中心核」と言われる場所で,宇宙の文明や星の記憶がこのような形で蓄積されていることをエリオが直観的に把握し,地球代表として地球と宇宙をどう繋ぐのかを理解するシーンだそうだ。このCG空間は60層を重ねて描いたという。セリフがなく音楽だけで,少し哲学的な感じがする場面である。一方,写真29は,エリオとグロードンが「コミュニバースの深層領域」を遊泳するシーンである。監督のコメントよると「“宇宙そのものの意識”が形成されている場」「エリオに“星つなぎ”の役目が託される」とのことだが,映画中でそんな説明はなく,単に美しいなと思って眺めていただけである。写真30は「和解と協調」のシーンで,主要キャラクターたちがそれぞれの誤解や立場の違いを乗り越え,「ひとつのチーム」として本格的に行動を開始する場面だそうだ。氷の柱に見えるのは「音と感情の結晶体」で,「感情を共鳴させる」ことで各自の真意や記憶を可視化して共有するそうである。ますます哲学的になって来てさっぱり分からないが,ここも単に美しいなと感じるだけで十分だと思う。

(C)2025 Disney/Pixar. All Rights Reserved.

以上は,映画を観ながら理解した事柄でなく,後日,監督やプロデューサーのインタビュー記事等を読んで得た内容の受け売りである。いずれも印象的な音楽が連動していたが,セリフなし,説明なしで,お子様映画として見せておきながら,深い思索の上で書いた脚本だというのは,随分身勝手な言い訳であり,厄介な映画であった。

【幼児化と吹替版のマイナス相乗効果】

本作の試写は日本語吹替版で観た。字幕版でなく,敢えて吹替版を選んだのではない。大阪での完成披露試写もマスコミ試写も吹替版での上映しかなく,それしか選べなかったのである。通常,メイン欄の候補となるCG/VFX多用作の場合,映画を観ながら克明にメモを取る。当欄の画像入りで解説する「CG/VFXの見どころ」の候補となるシーンを覚えておくためである。本作のようなフルCGアニメの場合は,キャラクターと背景それぞれの見どころをメモしておく。

前述のように15〜20分程度で,本作には見切りをつけ,メモ取りを止めてしまった。あまりにお子様映画過ぎて,これはメイン欄の対象にすべき映画ではないと考えたからである。ピクサー作品でこんなことは初めてだった。コミュニバースが登場する頃から,映像の美しさには見惚れたが,メモ取りは復活させなかった。その後考え直して,メイン欄に復活させた理由は前述の通りである。評価の低さは,字幕版でなく,吹替版であったことも影響していると思うが,それは後で論じる。

映画全編を観終えても,『リメンバー・ミー』のような感動や満足感はなかった。死者の国と宇宙の違いはあれど,同じように家族愛がテーマの映画なのに,こうも印象が違うのかと思った。これが同じ脚本家が原案を書き,情熱を傾けた単独監督デビュー作なのかと,失望の方が大きかった。改めて情報収集して,答えはすぐに見つかった。全く嬉しくない情報であった。

本作で単独監督デビューのはずのエイドリアン・モリーナは『リメンバー・ミー2』(2029年公開予定)の担当を理由に単独監督でなくなっていた。さらに当初は2024年3月公開の予定が1年以上も延期され,今夏の公開になったのであった。新たに『リメンバー・ミー』のストーリーアーティストであったマデリン・シャラフィアンと,『私ときどきレッサーパンダ』の監督・脚本のドミー・シーが急遽共同監督になったという。どうやら,A・モリーナの原案ではLGBTQ要素が含まれていることにディズニー本社が目をつけ,脚本の書き換えを要求したらしい。A・モリーナは監督欄には3人目で名前だけは残っている。難癖をつけられて嫌になり放りだしたのか,事実上の解任されたのかは定かではない。いずれにせよ,日本語公式サイトの「監督コメント」欄には, M・シャラフィアンと D・シーの2人と「プロデューサー:メアリー・アリス・ドラム」の名前はあるが,A・モリーナの名前は出ていなかった。

コメント欄には「日本の皆さんへ」と題したメッセージが記されているが,記名の3人は全員女性である。脚本担当者の筆頭のジュリア・チョウも熟年の女性だ。彼女らに少年エリオの繊細な心を描けるのかという気がする。要するに,男性の同性愛を盛り込むなどケシカランというので,急遽,その部分を全てカットし,女性だけで大幅に脚本を手直ししたのかと想像する。たった1年余で作り変えるには時間が足りず,今回の幼児化は緊急避難の産物なのかも知れない。それでもビジュアル面での秀逸さは残っているが,ピクサー作品の洗練されたストーリーは失われてしまったと感じる。

では,日本語吹替版の影響に関して語ろう。原語以外は受け付けないという洋画ファンが多いが,筆者は日本語吹替版をそう嫌いではない。ベテラン声優の場合は,オリジナルよりも俳優の表情や挙動に合わせ,巧みに誇張して物語を分かりやすくしていることも少なくない。詳細なメモを取る場合には,逐一字幕を点検する必要がなく,好都合とも言える。とりわけ,フルCGアニメの場合,元の実写の俳優は存在しないから,何語に吹き替えてもリップシンクの問題は生じないという御利益もある。

実のところ,フルCGアニメの過去作は,字幕版/吹替版のいずれで観ていたのか,はっきり覚えていない。ただし,ピクサー作品の『インサイド・ヘッド』(15年7月号)や続編の『インサイド・ヘッド2』は,はっきり日本語吹替版を推奨していた。小難しいセリフが次々と出て来るので,字幕では表現し切れず,少し早口で話す吹替版の方が登場人物の語りを把握しやすいからである。

ところが,最近,吹替版のセリフの口調が余りに幼稚で堪え難い作品が多くなった。既に指摘したように,その典型は『ソニック・ザ・ムービー/ソニック VS ナックルズ』(22年7・8月号)と『ソニック × シャドウ TOKYO MISSION 』(24年12月号)であった。ベテランの声優陣がまるでEテレの幼児番組の口調で話すので,全体のトーンも「お子様映画」風になり,アクション映画の緊迫感が台無しだと感じたのである。筆者にはそれが堪え難かったが,これは個人的嗜好なのか,どのレベルから堪え難く感じるのかは自分でも定かでない。ただし,通常の「英語音声+日本語字幕」での上映よりも幼稚に感じることが多いのは確実である。

G指定で,ファミリー映画扱いの作品は,マスコミ試写でも「吹替版」が増えているので,業界内で日本語吹替えを幼児番組風にする傾向が強まっているように感じる。邦画興行の稼ぎどころはファミリー映画であるから,低年齢層観客を主ターゲットにしたいことは理解できる。いかようにも対処できる声優陣は,仕事であるから,求めに応じた吹替をするだろう。「ファミリー映画」と言えば聞こえはいいが,要するに「お子様映画」である。春休みや夏休みに年少者だけで映画館に行かせる訳にはいかないので,確実に同伴の保護者の入場料分も稼げる。それなら,それを大人の映画の基準で考えず,「お子様映画」は「お子様映画」として評価すればいいだけなのだが…。

本作の吹替版が「お子様映画」基準であることは間違いない。字幕版は観ていないが,英語での予告編や特報映像を見る限り,エリオやグロードンの声は,英語版よりも明らかに幼い。英語版では14歳の少年と(年齢不詳だが少なくとも15歳以上)の少年を起用しているが,吹替版は12歳の少年(川原瑛都)の6歳の少女(佐藤天空)である。後者は優しく,可愛い声であるが,おそそグロードンのルックスとはマッチしていない。この声では幼児番組どころか,まるで小学校1年生の学芸会風である。

かくなる上は,昔からそうだったのかと,Disney+で音声を切り替えながら,ライバル作品の字幕版/吹替版を比較点検してみた。『リメンバー・ミー』の主人公の12歳の少年ミゲルの声には,英語版・吹替版の両方とも当時13歳の少年を起用し,本家ディズニーの『モアナと伝説の海』(17年3月号)の16歳の少女モアナの声には,英語版は15歳の少女,吹替版は22歳の成人女優を起用していた。両作ともに大人の役も含めて,吹替版を幼児番組のように感じることはなかった。来月公開の実写版『ヒックとドラゴン』も字幕版と吹替版を比べてみたが,両方とも立派に大人の観賞に堪え得る映画だった。少なくともボスキャラとのバトルは,『ジュラシック・ワールド/ジュラシック・ワールド/復活の大地』に勝るとも劣らない出来映えである。本作は脚本の書き換えにより,オリジナルが幼児化している上に,日本語吹替版がさらにそれを助長していることは間違いなかった。そのことで,A・モリーナが意図した宇宙が舞台の美しい叙事詩を大人が観賞しなくなるなら,残念でならない。

(![]() )

)