O plus E VFX映画時評 2024年12月号

(注:本映画時評の評点は,上から![]()

![]()

![]() ,

,![]()

![]() ,

,![]() ,

,![]() の順で,その中間に

の順で,その中間に![]() をつけています)

をつけています)

3作目も字幕版が推しで, 随所にスケールアップを感じる

まずは,本作のアップロードが公開日をかなり過ぎてしまった言い訳である。11月号で欲張って多数の映画を扱ったツケが溜まり,12月号全体の掲載時期が遅れ気味になった。その上,メイン欄で4件(短編を入れると5本)も書こうとしたため遅れが累積し,絶対時間が足りなくなった。そして後述の理由により,マスコミ試写を観終えるのが公開日の前々日になった上,追い打ちをかけて,ネット接続の不調により,予め用意していた画像がアクセスできなくなったためである。

ともあれ,この『ソニック』シリーズは,ゲームキャラを主人公としたアクションムービーである。同日公開である『ロード・オブ・ザ・リング/ローハンの戦い』のように,高尚な原作を基にしたシリーズ原点の3部作を意識する必要はない。由緒や伝統とは無縁で,ゲームファンを映画館に向かわせるだけのパワーがあれば良い。1作目の『ソニック・ザ・ムービー』(20年3・4月号)で述べたが,「ソニック」は任天堂の「マリオ」に対して,セガが生み出したマスコット・キャラクターである。「Sonic the Hedgehog」の名前で,日本よりも海外での知名度が高く,マリオと比肩し得る存在だ。その意味では,日本の観客の目を意識する必要はなく,米国人のゲーマーを中心に,週末にほぼ必ず映画館に向かう観客の目だけを意識した映画であれば十分で,それで世界に通用する。

マリオ兄弟が主人公の劇場用映画はフルCGの『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』(23年4月号)1本だけであるのに対して,本シリーズはゲームキャラだけをCGで描いた実写映画であり,既にこれで3作目である(厳密に言えば,マリオ兄弟の主演作は1993年にCGなしの完全実写版ハリウッド映画があったが,興行的には失敗作であった)。この「実写+CG」の利点を活かすなら,実写に向いた個性的で人気のある生身の俳優を起用し,CGパートではビデオゲーム機では表現できないレベルのCGを連発すれば良い。少なくとも2作目はまでは,この路線で成功を収めている。天才発明家の奇人Dr. Robotnikはマシンガントークのジム・キャリーのハマリ役であるし,彼が繰り出す新種の武器がCG表現に適していた。

3作目の本作で懸念したのは,題名であった。原題はシンプルに『Sonic the Hedgehog 3』であるのに,邦題には対戦する敵の名前シャドウと「TOKYO MISSION」が入っている。2作目が『ソニック・ザ・ムービー/ソニック VS ナックル』(22年7・8月号)であったから,宿敵の名があるのは同じパターンだが,気になるのは東京を舞台としていることだ。3作目ともなると,「SEGA of America」も本社に気を使ったのか,ソニックを日本で活躍させようとしたようだ。この邦題は縁起が悪い。大人気で長寿の『ワイルド・スピード』シリーズの3作目が『ワイルド・スピードX3 TOKYO DRIFT』(06年9月号)であり,東京を舞台とした3作目がシリーズ最悪の失敗作であったからだ。果たして,この凶運を跳ね返すだけのパワーがあるかが見どころだった。

【本作の概要と凶運の回避】

映画は東京湾にある監獄島から始まる(写真1)。日本政府の管轄ではなく,国際組織GUN (Guardian Units of Nations)が所有する刑務所らしい。その警備システムがハッキングされ,50年間仮死状態で収監されていた「シャドウ」が長い眠りから覚め,水槽の強化ガラスを破って外に出る。構内での激しい戦いとチェイスからも逃げおおせ,渋谷の街に現われる。この一連のシーケンスで既にCG/VFX満載のオープニングであった。シャドウは50年前に宇宙からオクラハマにやって来た黒ハリネズミで,色意外の見かけはソニックそっくりだった(写真2)。同じように高速移動でき,ソニック以上の高い戦闘能力を有していた。50年前のGUNの研究施設であった出来事により,シャドウは復讐心に燃えていた(写真3)。

一方のソニックは,前作の敵ナックルズと和解し,相棒のテイルズも加えた3匹で,保護者であるトムとマディのグリーンヒルズの家庭で仲良く暮らしていた(写真4)。ソニックが地球到着記念日を祝ってもらっていたところに,GUNのロックウェル長官(クリステン・リッター)(写真5)が現われ,東京でシャドウを捕獲することを「チームソニック」に依頼する。早速,渋谷スクランブル交差点に向かってシャドウと対決するが,シャドウのパワーには敵わず,逃げられてしまう(写真6)。

宿敵だったナックルズも仲間になり, 一緒に暮らしている。

その後,舞台はロンドン,さらには宇宙空間へと拡大する。単純にシャドウ対チームソニックの戦いとはならず,またしても本作にも発明家のDr. Ivo Robotnik(ジム・キャリー)が登場し,物語を混乱させる。おまけに,本作では彼の祖父のGerald Robotnik(ジム・キャリーの2役)までが新規登場する(写真7)。彼が50年前にシャドウと深く関わった人物であり,本作では彼が大きな脅威となる。このため,共同戦線や裏切り等で二転三転の複雑な物語が展開するが,この間にGUNのウォルターズ副議長がドローン攻撃で死亡したり,保安官のトムがシャドウに襲われて重傷を負う等の出来事が盛り込まれている。

監督は,3作続けてジェフ・ファウラーで,1作毎に手慣れてきた感がある。アニメーター,VFXエンジニア出身だけあって,ハイテンポのアクション展開でのCG/VFXの使い方を心得ている。全体のストーリーテリング力は向上し,本シリーズで育った監督と言っていいだろう。

さて,凶運に関しては,東京・渋谷での対決は早々に終わり,戦いの場はロンドンに移動するので,すっかり悪しき前例の呪いからは逃れられたようだ。その証拠に。1週間早く公開された北米では,前2作の興行成績を遥かに上回るスマッシュヒットとなっていた。それだけのことはある小気味良いノンストップアクション映画であった。と偉そうに言えるのは,実は次項のミスをリカバリーしたゆえのことである。

【恥ずかしながら,前作と同じことの繰り返し】

上記で監督の技量向上を褒めたものの,当方は全く進歩がなく,同じ過ちを犯してしまった。本作がシリーズ3本目であることは意識していたが,前作,前々作で何を書いたか読み直していなかったのである。

本作は完成が遅れたのか,一向にマスコミ試写案内が届かなかった。ようやく届いた大阪でのマスコミ試写は公開日の8日前で,日本語吹替版だった。試写は1回だけであったので,深く考えず,これを観てしまった。開始20分程度で,全く面白くなく,子供騙しのドタバタ映画に過ぎないと感じてしまった。一旦そうなると,メモを取って真剣に観る気が失せてしまい,睡魔を伴いながら,残りは惰性で眺めていただけだった。ゲームキャラのハリネズミ同士の戦いには,スーパーヒーローらしい風格や葛藤はなく,MCUのアイアンマンやスパイダーマンのような活躍は期待するのは無理があると感じた。

試写を観終えて自宅に戻り,前作の紹介記事(22年7・8月号)を読み直して,我が目を疑った。同じ印象を既に書いているではないか。即ち,日本語吹替版は絶悪で,元の英語音声の字幕版を観るべきだと明言している。慌てて,東京での試写の最終回を申し込み,それが公開日の2日前だったのである。

厳密に言えば,今回の諸悪の根源は,名人・山寺宏一ではない。今回はナレーターではないし,Dr. Ivo Robotnikと祖父のGerald Robotnikの声をうまく使い分けていた。その点では,J・キャリーの味を十分出していたと言える。この孫と祖父のやり取りは,『インディ・ジョーンズ/最後の聖戦』(89)の息子(ハリソン・フォード)と父親(ショーン・コネリー)を思い出した。本作は父子でなく一人二役なのが違うが,会話の滑稽さは同じように楽しめた。

最悪だったのは,トムとマディ夫妻(写真8)やロックウェル長官の声である。これじゃ,まるでNHK Eテレのお子様番組に登場するお兄さん,お姉さんの口調ではないか。意図的に映画全体をそのトーンで語るようにしているのだろう。日本のセガ本社とSEGA of Americaでは,ゲームの想定平均的ユーザ年齢が違っているため,日本語吹替版もそれに合わせた口調にするよう,声優陣に指定していたのかと想像する。

改めて出かけただけあって字幕版は快適だった。元々ソニックは高速移動がウリだが,他のアクションも物語展開のテンポは前作よりも上がっていた。まるで配信動画を1.5倍モードで観る感覚だった。俳優・声優のセリフもこのハイテンポにマッチしているし,劇伴音楽もしかりである。声に出演では,シャドウにキアヌ・リーヴスを起用したのが大正解であったと思う。彼が『スピード』(94)の主演男優であったというジョークは別にしても,敵役らしいゲームキャラの声を見事に演じていた。これなら映画館で観るに値すると思える良質のポップコーンムービーに仕上がっていた。

前作の記事を覚えていたとしても,両バージョンを観て,印象の違いを確認したと思う。吹替えのトークで映画全体から受ける印象がまるで変わってしまう典型例であることは間違いない。もっとも,吹替版を幼稚に思えたのは筆者の感じ方であって,国内はその層を対象にしていたのであれば,目的に合致していたと言える。

【CG/VFXシーンの見どころ】

チームソニックもシャドウも純然たるCG描写であるから,彼らを実写シーンに合成するだけでCG/VFXシーンは膨大な数になる。残念ながら,その他の怪獣や宇宙人の類いは登場しない。おまけにシャドウはソニックそっくりなので,クリーチャーデザインは楽しめない。宇宙空間からの地球攻撃の危機はあるが,多数の戦闘機が入り乱れるドッグファイトはない。これはアクションゲームの範囲内での物語を展開させようとする限界かも知れない。以下,その範囲内で公開されている映像から,CG/VFXの見どころを挙げておく。

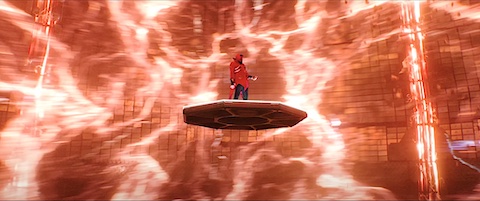

■ 勿論,最後はソニックの活躍で地球は救われるのだが,被写体としてはシャドウの出番が目立つ。悪役であるが,銃を構え,バイクで空中を疾走する姿は実に格好いい(写真9)。途中から,ソニックはチーム行動を断念し,「スーパーソニック」として単身で「スーパーシャドウ」と対決する(写真10)。MCUのヒーローに比べるとスケールは小さいが,スピーディーさでは勝っている。

■ 舞台が東京からロンドンに移り,ソニックやナックルズの姿の背景に登場するのは,お馴染みの光景だった(写真11)。大手VFXスタジオなら,NY,ロンドンの市街地は,現在は勿論,数百年前の状態まで,CGモデル化したデータを保有している。よって,本作でも実写ではなく,CGだろうと予想したが,果たせるかな,エンドロールでその模様が明かされていた。しっかりデジタルデータのロンドンであることは確認できた。

(上)国会議事堂,(中)観覧車ロンドン・アイ,(下)タワーブリッジ。

■ では,渋谷スクランブル交差点周辺はどうだったのだろうと考えた。写真12は,中央のシャドウだけがCGで,彼を取り込む囲む警官隊や背景は実写に見える。ところが,深夜でも人通りの絶えないこの交差点で,こんな撮影ができる訳はない。早朝なら人通りは少ないが,それではネオンのある夜景にならない。怪しいなと思ったのは,大聖堂書店の上階にある「ラーメン店」のネオン看板とTSUTAYA前の歩道にある「東京・お土産」の仮設小店舗だった(写真13)。店名表記でなく,こんなものが現実の渋谷にある訳がない! 2度目の試写の帰路のクリスマスの夕刻,現地まで確認に行って写真を撮った(写真14)。TSUTAYAがあるQFRONTビルの「TSUTAYA」と「STARBUCKS」ロゴの位置が違うし,後者は緑色でもなく「COFFEE」の文字もない。映画にはTSUTAYA前にあるはずの地下への階段出入口がなく,センター街のネオンもまるで違っている。即ち,渋谷の光景もすべてデジタル描写であった訳だ。おそらく,昔撮影した写真を適当に加工したのであろうが,それにしても「東京・お土産」とは趣味が悪い。ハチ公前に来たことがある旅行者なら,スタバはあっても土産物屋などないことはすぐ分かる。大半の外国人はこんな日本語文字は読めないから,誰に見せるための加工なのか理解に苦しむ。

■ 天才発明家のDr. Robotnikが,今回はどんな新作武器を登場させるのかが毎回楽しみだ。過去2作で登場した彼のドローンは,本作でも登場したが,改良されていたようには見えなかった。本作では,両手に持ったトーラス状の透明型機器と板状の飛行体が短時間登場するだけだった(写真15)。発明品のお株は,完全に祖父に奪われていた。彼が設計した殺人兵器「エクリプス・キャノン」が本作最大の目玉である。テムズ川の水中から浮き上がってきて,空中を飛び,宇宙空間の地球周回軌道上に配置される(写真16)。破壊レーザー光線は月を切断するほどの威力がある(写真17)。軌道上から地球のどの場所でも攻撃できるので,祖父Geraldは,この光線で地球を滅ぼす計画であった(写真18)。本作のCG/VFXの主担当はILMで,その他Rising Sun Pictures, Rodeo FX, Untold Studios, Fin Design + Effects, Marza Animation Planet, Lola VFX, Blur Studio, Clear Angle Studios, FX3X, Cantina Creative Canada等の多数社が参加していた。

(中)6本のビームを1点に集光させる

(下)焦点合わせが済んだビームは地球に向けられる

(C)2024 PARAMOUNT PICTURES AND SEGA OF AMERICA, INC.

(![]() )

)