O plus E VFX映画時評 2025年1月号

(注:本映画時評の評点は,上から![]()

![]()

![]() ,

,![]()

![]() ,

,![]() ,

,![]() の順で,その中間に

の順で,その中間に![]() をつけています)

をつけています)

インド製のSF映画は, 神話ネタもパロディも満載のVFX大作

昨年の10月号で『花嫁はどこへ?』『ハヌ・マン』を,11月号で『カッティ 刃物と水道管』『JAWAN/ジャワーン』と,計4本のインド映画を紹介した。公開本数では世界第2位の映画大国であるから,もっと多くても不思議はないが,韓国映画と比べて輸入本数が少ないので,これが精一杯だ。本数が少ない分,同国でのヒット作しか輸入されないので,当たり外れは少ない。ただし,自分が個人的に楽しむだけなら観賞後の満足感だけで済むのだが,紹介記事を書く立場としては好ましくない点がいくつもある。

まず,平均3時間近い上映時間の長さである。昔の黒澤映画も,当欄がバイブルのように崇める『ロード・オブ・ザ・リング』シリーズも長かったのだが,頻度が少なかった。インド映画はほぼ全作品が長尺なのが難点である。2番目に監督や俳優名に馴染みがなく,過去作と比べての論評が書きにくい。さらにハリウッド作品は元より,欧州映画や韓国・香港映画と比べても情報が少なく,インド文化の知識も希薄なので,深みのある記事になりにくいのである。加えて,かねてより当映画評のメイン欄とは相性が悪かった。しかるべきVFXシーンの画像が提供されなかったため,しばしば短評/論評欄の記事で済まさざるを得なかった。

本作は「バーフバリ,RRRにつづく,インド映画の新たな到達点」だそうだ。単なるアクション映画ではなく,『スター・ウォーズ (SW)』シリーズや『デューン/砂の惑星』シリーズの彷彿とさせるSFアクションファンタジーとのことである。それらはセールトークだとしても,予告編を見る限り,『バーフバリ』2部作や『RRR』(22年Web専用#6)以上のVFX多用を期待できた。幸い今回は配給会社からそこそこの画像提供があり,制作スタジオによる「VFX Breakdown映像」も入手できたので,メイン欄での紹介を決めた。ただし,少し気になったのは,監督と主役級の俳優である。さすがに『バーフバリ』の主演男優プラバースの名前は覚えていたが,W主演扱いのボリウッドの名優アミターブ・バッチャンは全く知らなかった。ナーグ・アシュウィン監督の過去作もヒロインのディーピカー・パードゥコーンの出演作も見たことがなかった。

ともあれ,本作はオンライン試写での視聴が可能だったので,途中で再生を停め,メモを取りながらじっくりと観賞した。ところが,VFXシーンのあまりの多さに,メモ用紙が通常の数倍になってしまった。嬉しい誤算であった。

【本作の概要と感想】

映画の冒頭は神話時代から始まる。一風変わった激しい戦闘映像の後,死屍累々とした戦場を1人の男が歩いている(写真1)。因縁のパーンダヴァ軍とカウラヴァ軍の18日間の壮絶な戦いで,ほぼ全員が死に絶えた。男はカウラヴァ軍を指揮していた英雄アシュヴァッターマン(アミターブ・バッチャン)で,主家のパーンダヴァ家の胎児まで殺してしまったことをクリシュナ神から咎められる。死ぬことを許されず,代償として宇宙期が終わって終末期になるまでの数千年間を生き延びる呪いをかけられ,いずれ復活するヴィシュヌ神の化身を宿した女性を守り抜くことを命じられる。この冒頭部分だけで,聞いたこともない何人もの神の名前が登場する。

一転して,6千年後の西暦2898年,クルクシェートラが舞台で,地上は一滴の水もなく干上がっていた。まさに「砂の惑星」の世界である。檻のような鉄格子のある車が地上から少し浮き上がって走行している。なるほどSWのパロディであることが分かる。基本的にこの映画は,古代インドの叙事詩「マハーバーラタ」の一部であり,神を宿した女性アンマを守ろうとする老人アシュヴァッターマンと,高額賞金がかかった彼女を生け捕りにしようとする賞金稼ぎのバイラヴァ(プラバース)の戦いの物語である(写真2)。

上記の車両は地上最後の都市「カーシー」を目指していた。この町は巨大な要塞「コンプレックス」に支配されていて,200歳の悪の番人スプリーム・ヤスキン(カマル・ハーサン)が組織を統治していた。一方,コンプレックスの圧政に抗するレジスタンス(反乱軍)が存在し,日々砂漠の中でコンプレックスの特殊部隊と戦っていた。彼らは指導者マリナム(ショーバナ)の下で安息の地シャンバラで暮らしていたが,その場所はコンプレックスに知られていなかった。

カーシーでは,妊娠可能な女性が強制連行され,人工授精を受ける「プロジェクトK」が進行していた。ヤスキンが指定する方法で妊娠し,150日間生存した胎児のセラム(血清)を採取することが目的だったが,100日以上生き延びた女性はいなかった。ラボの実験台の1人の女性SU-M80(ディーピカー・パードゥコーン)が150日以上妊娠を隠していたことが判明するが,潜入していた女戦士カイラに救出され,「スマティ」と名付けられる。カイラは自らの命を犠牲にして,スマティをシャンバラに送り届ける(写真3)。

シャンバラの人々は,救世主の出現を待ち望んでいた。6000年に1度の惑星直列の時期に,神の到来があると信じられていた。スマティが恵みの雨を降らせたことから,彼女が「神の子」を宿した「アンマ」であると認められる。ところが,ハイラヴァからシャンバラの場所を知ったコンプレックスは,司令官マナス(シャッショト・チャタルジー)率いる大軍がシャンバラを襲い,アンマを取り返そうとする。その中で,不死身の戦士アシュヴァッターマンと無敵の勇者バイラヴァは何度も戦うが,いずれが勝者となるのか,果たしてアンマ(写真4)は無事に「運命の子」を出産できるのか……。

上記の物語の中では,プロジェクトKの意義に疑問を呈した医学者はヤスキンの逆鱗に触れて抹殺され,カイラと共にスマティを救出したアッジュも死亡する等々のエピソードが盛り込まれている。一方,土の中から発見された奇妙な武具(写真5)は,ブラフマー神が創造したなアルジュナの聖弓ガーンディーヴァだと語られるが,何のことかさっぱり分からなかった。これは終盤に何とか理解出来るが,最後まで題名の「カルキ」の意味は不明であった。どうやら,「運命の子」の名前らしい。

原典の「マハーバーラタ」はインド2大叙事詩の1つであり,全18巻の大長編でヒンドゥー教の聖典だという。そのため,多数の神々や部族の名前が登場するので,それが気になると物語が理解できない。インドでは,「マハーバーラタ」は多数の小説,子供むけの絵本,漫画,アニメ等の媒体に翻案されているので,大半の映画観客は物語の骨格は分かっていて,神々の名前もほぼ理解できるのだろう。

印象的だったのは,女性の描き方である。妊婦候補は高額で売れるというトンデモナイ設定だ。女性は神秘的であり,宗教を司る教祖か巫女的存在で,その他は子供残すことだけが求められている。最近の映画の潮流には全く反するが,古代神話に基づいて描くとこうなるのだろう。それでも,バイラヴァが惚れる女性ロキシーや女戦士のカイラは,存在感のある現代風女性として描かれていた。

正直なところ,単純明快な『バーフバリ』2部作や『RRR』の方が面白かった。その意味では,インド哲学や宗教観を深く考えず,単にリソースの大半をSFX/VFXに投じた壮大なアクション映画とだけ考え観た方が得策だと思う。それには,ヒーロー達が観客が途中までに理解している能力の範囲内で戦ってくれる方がクライマックスを楽しめる。ところが,バイラヴァが次々と新たな技を繰り出してくるので,おいおい勝手にご都合主義でパワーアップするなよと言いたくなる。その分,娯楽映画としての盛り上げ方が少し稚拙に感じられた。

本作は一応SF仕立てであるが,実際は古代神話の現代風解釈であり,ナーグ・アシュウィン監督流のビジュアル重視の「マハーバーラタ」だということになる。宗教家のクレームを恐れてか,監督は「この映画はエンタメであり,宗教的教義や歴史,カーストを軽んじてはいない」と発言している。本作の大ヒットにより,既に「Kalki 2」の企画が始まっているようだ。色々注文はつけたが,やはり続編も当欄で紹介したくなることだろう。

【CG/VFXの見どころとメイキング】

通常版の本編は168分あり,IMAX版は180分である。オンライン試写で観たのは通常版であるが,全編がVFXシーンで埋め尽くされていた。これまでのインド映画での最多であることは間違いない。幸い,後述のVFX制作スタジオの3社からVFX Breakdown映像がネット上で公開されていた。ただし,メイキングの解説はなく,単にBefore/Afterやその途中過程の画像の羅列であったので,新規性のポイントや制作時の工夫は分からない。余りに多数のVFXシーンがあったので,選ぶのにも苦労した。かくなる上は,当映画評でも過去最多の画像を掲載することにした。それでも,このBreakdown映像に含まれないシーンも多数あることに留意されたい。

■ 冒頭の神話シーンからCG/VFXのオンパレードだった。パーンダヴァ家の世継ぎを宿した女性が宮殿のベランダに出ると一閃の光が差し,腹部に達する(写真6)。これが「神の子」の受胎なのかと思ったが,そうではなかったようで,2度と登場しない。どうやらアシュヴァッターマンが彼女までも殺したことから(そのシーンはなかったが)呪いをかけられたらしい。続く死体の山の写真1では,実物は手前だけで,遠景はすべてCG合成である(写真7)。そこからアニメになり,タイトルが登場する。

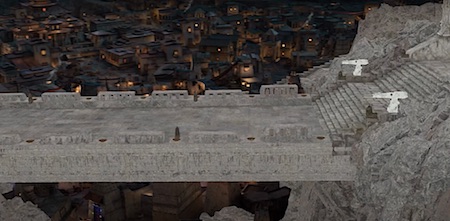

■ カーシーのゲートは滅多に開かず,中心部はコンプレックス軍に支配されていて,大きな虎か豹のような猛獣が来訪者を威嚇する(写真8)。巨大要塞は逆ピラミッド型の四角錐で,地球の資源と文化を吸い上げ,高度な文明が有している(写真9)。地下で発電し,その電力がコンプレックスに供給されている。言わば,超高層の巨大ハイテクビルである。ロキシーと共に工事人として入ることを許されたバイラヴァが高速EVの途中階で降りると,そこはユートピアのような自然風景と欧州風の大邸宅であった(写真10)。一方,庶民が暮す地域は,アジア風の猥雑な町であった。

■「プロジェクトK」の実験筐体も同じく逆ピラミッド形で,その他のラボの設備や機材も近代的で斬新なデザインであったが,残念ながら,そのシーンの画像は公開されていない。バーニ顧問(アニル・ジョージ)ら3人がスプリーム・ヤスキンの会いに行くシーンには驚いた。空中に浮く黄金の館に行くのに。巨大な銅像の手の平に乗り,ようやく入口に達する(写真11)。その主のヤスキンは,200歳らしい風貌の不気味な老人で,空中浮揚で移動し,不思議な現象を引き起こす(写真12)。彼の周りにある空中の球体も変形し,様々な機能を発揮する等,CGならではの描写である。幾分悪趣味なデザインもあったが,SF映画らしい斬新な表現ガ続いていた。

■ その他,銃や通信機器等の様々な小道具,乗り物ではバイク,クルマ,飛行艇等が多数登場するが,いずれもデザインは平凡だった。紫色のライトセーバー,細身のロボット,剣や小型円形パッドから投影されるホログラムは,いかにもSWシリーズへのオマージュだ。バイラヴァは,アームプロテクターに装備されたホログラム投影機能を使っていた(写真13)。少しユニークだったのは,彼の補佐役を務める小型生体工学ロボットの「ブッジ」である。3Dスキャナ機能と映像プロジェクタ機能を有するAIエージェントで,物理的には球形の躯体に台座がついている(写真14)。ただし,29世紀を描いたSF映画なら,もっと斬新であってもしかるべきだ。

(映像プロジェクタの場合は, 緑色に変わる)

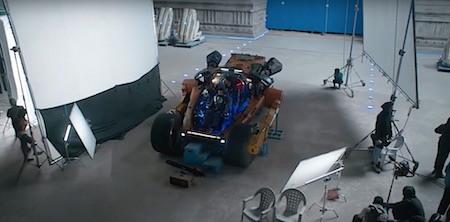

■ 車両や飛行艇の登場は,砂漠のシーンが多かった(写真15)。チェイスとバトルは『デューン/砂の惑星』よりも,『マッドマックス』シリーズに近い印象だが,車両に奇抜さは全くなかった。砂漠でのロケは実施せず,すべてスタジオ内撮影のようだ(写真16)。実際に走行できる車両は用意せず,全てCGで済ませているように思える。空中バイク(写真17)もどこかで見たような既視感のあるデザインで,オリジナリティを感じない。これはオマージュだと言い訳するのかも知れない。

■ 機能や出番が多彩だったのは,バイラヴァの愛車のバイブスだ(写真18)。同乗する子分の名前が「ルーク」であるのは,勿論,SWシリーズのパロディである。基本モデルは太いタイヤのレーシングカー風だが,砂漠を走行したり,高くジャンプするので,プラバースの運転シーンはスタジオ内撮影だったようだ(写真19)。シャンバラに向かう山道の走行シーンは,実際には走行させず,背景を合成している(写真20)。危険なカースタントの大半を実車&実演で撮影した『フォールガイ』(24年8月号)とは志がまるで違う。その分,映像が迫力不足であることは否めない。驚くのは,この愛車にロボットのような太い手足がつき,四つ足動物のように駆ける(写真21)。終盤のこの姿でのアシュヴァッターマンとの対決シーンは見どころの1つである(写真22)。

(中)2本足でのジャンプで迫る, (下)相手は更なるジャンプ攻め返してくる

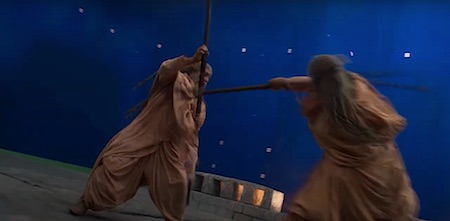

■ そのアシュヴァッターマンを演じる老優A・バッチャンには,アクション演技をさせず,デジタルダブルを多用している(写真23)。単にシャンバラの階段下に立たせるだけでも,CGデータを使っている(写真24)。元々このシーンやそれに続く戦闘シーンの背景もほぼ全てCGであるから,本人が現場に立つ必要はない。アシュヴァッターマン2人(実は片方はバイラヴァ)が戦うシーンは,俳優が1人2役で演じ分ける必要はなく,両方ともデジタルダブルで済む訳である(写真25)。身長2.5mの大男という想定あるので,他の俳優と一緒に写るシーンでも,本人の映像で身長を調整するよりも,長身のデジタル俳優を配する方が好都合なのである。

(中)一旦CGデータ化すると, 陰影は自由に変更できる

(下)周囲の照明条件に合わせてシーンに中に配置する

(中)上記のレンダリング結果。人物や灯りは未設定。(下)完成映像

(中)背景のCGデータを選択,(下)完成映像

■ シャンバラは反乱軍の拠点というから,小さなアジトかと思いきや,山に囲まれた大きな都市で,寺院まで存在していた。その中央広場には,シンボルとなる大きな木がある(写真26)。実際に設けたロケ地のオープンセットはごく僅かだが,コンプレックス軍との戦闘シーンの殆どはこのシャンバラで展開する。反乱軍の青色の楯が印象的で,これは良いビジュアルセンスだと感じた(写真27)。多数の兵士の殆どはCGであり,僅かな実在の俳優も待ち受ける場面だけで,生身の戦闘シーンは撮影されていないと思われる(写真28)。最近のハリウッドメジャーの実物主義とは反する方針だが,ここまでVFX一辺倒に徹し,虚仮威しと思える壮大さをウリにするなら,それもまたVFXの正しい使い方と思えてくる。ただし,全体的にチープな感じは否めず,LOTRシリーズのような風格は感じられない。

■ 気になっていた聖弓ガーンディーヴァも,しっかり最後にアルジュナが光の矢を放つシーンを見せてくれる(写真29)。同じく,アシュヴァッターマンが杖としてしか使えなかったドローナの長棒も,バイラヴァの手が触れて炎を発することで武器機能が回復し(写真30),辻褄合わせをしてくれる。他にも魅力的なVFXシーンは多々あったが,入手できたのはここまでだった。少し軽いネタバレとなるが,大いに笑えたのは,アンナとなったスマティの落下シーンと移送シーンである。前者は『ウォレスとグルミット 仕返しなんてコワくない』(25年1月号)のグルミットの救出シーンそのものであり(写真25参照),後者は『ソニック × シャドウ TOKYO MISSION 』(24年12月号)でDr. Robotnikが乗る「空飛ぶ板」(写真15参照)に酷似している。時期的に見て,オマージュやパロディとは考えられないが,出来過ぎと思える偶然の一致である。

(C)2024 VYJAYANTHI MOVIES. All Rights Reserved.

■ 本作のCG/VFXの主担当はDNEG & ReDefineで,その他にRising Sun Pictures,Famous Digital Studios PVT, Firefly Creative Studio, Lola VFX, Haymaker VFX, Phantom-FX, Granite Imagery VFX, Labyrinth Cinematic Solutions, The Embassy VFX, Folks VFX (Munbai & Montreal), Stealth Works Taiwan, Pixstone Images等々が参加している。エンドロールに並ぶCGアーティストやVFXエンジニアの名前は,ハリウッドメジャーのVFX大作よりも遥かに長く続いた。英国,米国のVFXスタジオ名もあるが,大半はインド人と思しき名前であった。英国の雄DNEGの場合,本極地ロンドンの他に,既にLA, バンクーバー,モントリオール,トロント,シドニーにも拠点を設けている。インド国内には,ムンバイ,ベンガルール,チェンナイ,マハリの4都市にローカルスタジオがあり,さらに子会社のReDefineとも連携している。それだけの態勢があれば,本作の膨大な分量のCG/VFXを難なく片づけることは可能だと納得した。

(![]() )

)