O plus E VFX映画時評 2024年12月号

(注:本映画時評の評点は,上から![]()

![]()

![]() ,

,![]()

![]() ,

,![]() ,

,![]() の順で,その中間に

の順で,その中間に![]() をつけています)

をつけています)

重厚なLOTRシリーズに, 少し軽めのアニメでの前日譚

言わずと知れた児童文学の金字塔,J・R・R・トールキンの大著「指輪物語」をピーター・ジャクソン監督が実写映画化したファンタジー大作『ロード・オブ・ザ・リング』(以下,LOTRと略す)3部作の系譜を引く新作映画で,前日譚をアニメ映画化している。これまでにも前日譚はいくつか語られているので,正編を含めてそれらを整理することから始めよう。

①上記の3部作。3本まとめて撮影し,毎年1本『ロード・オブ・ザ・リング』(02年3月号)『同/二つの塔』(03年4月号)『同/王の帰還』(04年3月号)として公開された。原作の児童文学の3部構成に対応していて,第1部は「旅の仲間」と題されている。邦訳単行本や各部が上下に分かれて計6巻,文庫本は全9巻の大著である。映画としては,アカデミー賞は3年連続で視覚効果賞を受賞し,全3作の完成を待っていたかのように,最終作はノミネート11部門すべてでオスカーを得た。これは『ベン・ハー』(59)『タイタニック』(98年2月号)と同数であり,今もこのタイ記録は破られていない。まさに映画史にもVFX史にも残る大作であり,当時の当欄は「映画の質,映像表現の文法までも変えてしまった」と記している。この3部作の後,CG/VFXを駆使したファンタジー映画が続々と登場した。

②『ホビット』3部作。同じくP・ジャクソン監督がメガホンをとり,当初2部作の予定が,撮影後に3本に再構成され『ホビット 思いがけない冒険』(13年1月号)『同 竜に奪われた王国』(14年3月号)『同 決戦のゆくえ』(15年1月号)として,こちらも年1本のペースで公開された。LOTR3部作の約60年前を描いた前日譚であるが,後追いで書かれた前日譚ではなく,原著「ホビットの冒険」は1937年に出版され,その成功からトールキンは「指輪物語」に着手し,19年後の1955年に完成したという関係だ。この原著小説の長さは「指輪物語」の20%以下である。映画版はLOTR3部作の計558分に対して,本3部作の計475分と少し短めだが,それでも最近の劇場公開映画としては,かなり長尺だ。演出や画質は完全にLOTR3部作を継承した完成度の高い内容となっていて,LOTRファンを十分に満足させる出来映えであった。

③ネット配信ドラマ『ロード・オブ・ザ・リング:力の指輪』。Amazon Prime独占配信のドラマシリーズで,全5シリーズが予定されている。前日譚ではあるが,上記①②の数千年前の「中つ国第二紀」を舞台にしている。「シーズン1」(22年Web専用#6)は全8話構成で,①と全く同じ計558分であった。即ち,大成功を収めた劇場公開映画の長尺3本分に匹敵する堂々たる物語で,こちらもLOTRファンの期待を裏切らない完成度の高さであった。既に「シーズン2」(全8話)が8月29日から配信開始されているが,筆者は第3話の途中まで観たものの,劇場公開作品を優先したため中断したままになっていて,紹介の機会を逸した。物語的には,トールキン自身が書いた「指輪物語 追補編」に基づいている。この「追補編」とは,「指輪物語」本編の前史や語り切れなかった出来事,主要登場人物のその後を簡潔に記し,年表や人名&用語一覧を付したものである。邦訳本で約300頁に及ぶが,あくまで本編の補足であり,長編の物語ではない。従って,この「力の指輪」は「追補編」の一部を独自の解釈で拡張した新しい物語となっている。

【本作の概要と登場人物】

本作も③「力の指輪」と同様に「追補編」の一部を映画化した作品であるが,数千年も昔ではなく,①LOTR3部作の183年前という時代設定である。追補編中の「槌手王ヘルム」なる項の数ページの記述を134分の映画にしたのであるから,6〜7名の登場人物の人間関係や出来事を除いて,かなり自由度の高いオリジナルストーリーとならざるを得ない。特筆すべきは,監督に抜擢されたのが,日本のTVシリーズ『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX』(02) 『東のエデン』(09)の神山健治であることだ。しかも,製作元のワーナー・ブラザース映画から,和製アニメーションのタッチでの描画を求められたとのことである。ただし,P・ジャクソンが製作総指揮に名を連ね,①②の6作品のすべての脚本に参加したフィリッパ・ボウエンが本作の製作と原案を担当しているので,物語構想はニュージランド主導であったようだ。CG/VFX解説を主とする当欄としては,①〜③の7作品のすべてに![]()

![]()

![]() を与えているので,本作はそれに匹敵する出来映えなのかが最大の関心事であった。

を与えているので,本作はそれに匹敵する出来映えなのかが最大の関心事であった。

映画はLOTR3部作に登場したローハン国出身の女戦士エオウィンの語りで始まる。騎士の国ローハンは「中つ国」の一部であり,偉大な王ヘルム(写真1)の統治の下で,隣国ゴンドールとも密接な関係を築いていた。ヘルム王の子供として,ハレスとハマなる2人の王子と王女ヘラがいた(写真2)。ある日,敵対勢力ダンレンディングの指導者フレカ(写真3)が王都エドラスの宮殿にやって来て,自分の息子ウルフとヘラを結婚させようと申し出る。2人は幼馴染みで,ウルフもヘラを妻にと望んだが,男勝りのヘラは即座に求婚を拒絶する。怒り狂うフレカの真の狙いはローハン国を乗っ取ることであると見抜いたヘルム王はフレカと殴り合いになるが,屈強なヘルム王の一撃でフレカは落命してしまう。父を殺されたウルフは必ず復讐すると宣言して去り,行方不明となる。

その後,ようやくダンレンディングの拠点に戻ってきたウルフ(写真4)は側近の勧めで首領となり,強固な軍勢を作り上げて,ローハンに攻め入って来る。突然の攻撃を受けたローハンは2人の王子を失い,さらにはヘルム王も激しい戦いの末,壮絶な最期を遂げる。果たして,王女ヘラはローハン国滅亡の危機に瀕して。誇り高き騎士の国と民の未来を救うことができるのか……。

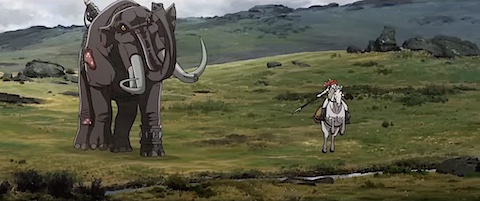

主人公の王女ヘラは,追補編には王に娘があることだけの記述で,名前も役割も記されていない。本作の途中では,大鷲が空を舞い,巨象ムーマクが暴走し(写真5),オーク(写真6)も登場して金色の指輪に関わるシーンもある等,LOTR3部作との繋がりも描かれている。最後に少し白のサルマンの姿はあるが,ガンダルムは名前が出てくるだけである。ホビットやエルフは全く登場しない。LOTRファンが喜びそうな人物名や既視感のあるシーンも登場するが,基本的には独立した単純な権力争いの物語であり,登場人物も種族も①〜③に比べると数が少ない。数頁の原典から,1本だけの映画を作るなら,これが限界だったのだろう。

【描画方法とそのクオリティ】

■ LOTRの世界観を継承しつつもプロデューサーのフィリッパ・ボウエンの希望により,基本的には日本製の2Dセル調アニメーションの画調が採用されたとのことだ。プレス資料もプロダクションのノートも提供されなかったので,以下は僅かな情報から想像した描画方法と,その結果としての映像品質の評価である。セールストークとして「すべて手描きのアニメ」が強調されているが,数十年前のセルアニメーション制作手法である訳はない。3D-CGによるレンダリング結果に線画を描き込む方法が主であり,部分的にはToon Shadingも駆使していると見て取れた。動きに関しては,Inbeween補間処理やMoCapデータ収集を利用していることも,現状の和製アニメならば当然である。最新のAIを利用した線画のマッチングやトラッキング手法を使っていたとしても不思議ではない。

■ 制作担当の内,Warner Bros. Animationは全体の統括であり,2Dアニメーションは神山作品の大半を担当している日本のSola Entertainmentが手掛けていることは間違いない。不明なのは,他のニュージーランドのWingNut Films等との役割分担である。エンドロールには,まずCG/VFX担当数社の社名があり,多数の外国人アーティストの名前があった。その後,日本の20数社の社名が続き,日本人アニメーター達のローマ字表記が多数見受けられた。前者は背景の3D-CG担当で,後者は人物や動物のセル調手書きとアニメーションと考えるのが分かり易いが,そんなに単純ではなく,作業分担は複雑に交錯していたことだろう。なぜ,2Dセル調と3D-CGの分担まで気にするかと言えば,本作の場合,両者のクオリティが余りにも異なっていて,それが本作の価値を低くしていると思えるからである。

■ 前半のヘルム王の宮殿内の出来事までは,人物描写のセル調と背景のバランスも悪くなかった。せいぜい宮殿内部の3D-CG描画が少し豪華過ぎると感じた程度である(写真7)。ヘルム王の風格のある顔立ちやフレカの悪人面は個性的で,セル調手書きも悪くないなと感じた。ただし,和製アニメの欠点は,若い男女の顔立ちが平凡過ぎて,区別できないことである。本作でも,王子のハレスとハマ,ウルフに加えて,ヘルム王の甥のフレアラフ(写真8)もすぐには識別できなかった。髪の色と顔の色で区別できると分かるまでに時間がかかるし,ウルフは悪人面になってようやく彼だと認識できる。王女ヘラは男勝りの戦士であるのに,平凡な美形であり,これではまるでかつてのディズニープリンセスである。

■ 後半物語が佳境に入ると,背景やカメラワークが複雑になる。実写ではなく,CGベースのアニメ映画だと分かる程度に写実性は落としているが,それでも火災や雪山の描写はレベルが高い(写真9)。人物&動物と背景の画質の違いが違和感を生む原因である。写真10ではヘラの愛馬が地面から浮いて見えるし,写真11の崖を登るヘラの姿が陰影のある岩山のリアリティとマッチしていない。写真12は手前の岩と背景の岩山で遠近感は感じるが,ヘラや大鷲がペラペラで浮いてしまっている。人物も動物も3D-CGベースでもう少しリアリティを上げたかったところだ。

■ 動きに関して言えば,ヘラとウルフの剣戟対決シーンなどは,明らかにMoCapデータを使っていると考えられる(写真13)。その一方,多数の騎馬の突撃シーン(写真14)では,馬のMoCapデータは容易には取得できないので,一頭ずつ手書きで動きをつけたという苦労話が語られている。それでいて明るい色の2Dセル調描画は安っぽさは否めない。一方,写真15の援軍の兵士が丘を降りてくるシーンでは,個々が暗いためかペラペラ感は感じない。人物も背景も同じように暗ければ,合成の違和感は生じない(写真16)。多数社に発注したためか,各シーンでの背景の出来映えの差もかなりあった。総じて言えば,2Dセル調の人物と3D-CGベースのセミリアルな背景のミスマッチが気になるアニメ映画であった。いっそ背景をもっとセル調の軽いタッチにするか,逆に全体を3D-CGでリアルにするかのどちらかに統一すべきであったが,LOTRシリーズの重厚さを考えれば後者が適していたと思う。

■ 欠点の指摘だけでなく,演出やデザインでの優れたシーンを列挙しておこう。まず,巨象ムーマクと水中の「水中の監視者」なる怪物(写真17)が戦い,ムーマクが飲み込まれるシーンは迫力があった。ヘルム王の戦闘能力の高さにも驚く。こんな王様は見たことがない。とりわけ,ヘラを生き延びさせるため,城門前での奮戦ぶりは驚くばかりであり,さすが「槌手王ヘルム」と呼ばれるだけのことはあると感じる演出であった(写真18)。後半登場する高い櫓のような建造物やそれが倒れるシーンも見事なデザインと描画力であった(写真19)。

■ ビジュアル面では,いくつも欠点を指摘したが,音楽は全く問題がなかった。見事にLOTRシリーズの音楽イメージを敬承していて,エンドソングも良い出来だった。両3部作の音楽担当であったHoward Shoreに代わって担当となったのは,Stephen Gallagher。『ホビット』3部作で,H. Shoreの補佐役として音楽編集を担当していた人物のようだ。それなら後継者として最適である。本作の中では,LOTR第2作目で使われた「ローハンのテーマ」を再利用していたのも納得できる。

【総合評価】

神山健治監督の力量は大したもので,多数のスタッフを率いてここまでの作品に仕上げた統率力,演出力は立派だったと思う。普通のアニメ作品であれば,これで十分高く評価されることだろう。ところが,これがLOTRシリーズの最新作となると話は変わる。2Dセル調アニメとLOTR世界は完全にミスマッチであり,失敗作の烙印を押されても不思議はない。先に本作レベルのアニメが公開され,後からLOTR3部作が登場していれば問題はなかったが,逆順であったことが不幸だった。

もう少し詳しく言えば,日本製アニメーションを評価したプロデューサーの眼力が曇っている。和製アニメには世界中にファンがいるが,彼らの好みとLOTR世界を愛するファンの嗜好との重なりは少ないと思われる。実写+CGの「スパイダーマン」が3シリーズも続いた後に,斬新なタッチで描いたゆえ,フルCGの『スパイダーマン:スパイダーバース』(19年Web専用#1)は大成功を収めた。日本製の2DアニメでLOTR世界を描けば,2匹目の泥鰌が得られると判断したなら,その読みは甘いと言わざるを得ない。

次に伝統あるLOTR世界を描くために,背景をなるべくリアルで重厚に描こうとした神山監督の判断も正しくない。それが上述したセル調の人物&動物のペラペラ感を助長している。終盤で登場する魔法使いサルマンは余りにもプアだ(写真20)。これでは,LOTR3部作で白のサルマンを演じたクリストファー・リーのような神秘性はなく,ただの貧相な爺さんにしか見えない。質感のなさは,大軍勢や激しい戦闘を描くのにも適していない。2Dアニメのチープさは,緊迫感を与えるのにも不向きである。圧倒的な質感と斬新な映像表現のLOTR3部作を先に観てしまった目には,もはや質感の高い映像とコクのある物語展開しか受け付けない。同じ「追補編」を基にした前日譚であっても,③のAmazon配信シリーズはLOTRファンの許容範囲をきちんと読み切っていたと思う。

(C)2024 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.

実写でなく,CGに見える範囲でリアルさを高めるのは簡単ではない。その前に配置される人物との整合性が問われるからである。当欄では,ピクサー製の『インサイド・ヘッド2』(24年8月号)の建物内外の描写,WDA製の『モアナと伝説の海2』(24年12月号)の海の描写の両方を高評価したが,両作とも人物のCG表現と見事にマッチしていたゆえに価値があった。本作の場合,せめて今月の『クリスマスはすぐそこに』レベルのリアリティで人物と背景の整合性を維持していれば,LOTRシリーズの一作として十分通用したと思われる。

(![]() )

)