O plus E VFX映画時評 2024年9月号

(注:本映画時評の評点は,上から![]()

![]()

![]() ,

,![]()

![]() ,

,![]() ,

,![]() の順で,その中間に

の順で,その中間に![]() をつけています)

をつけています)

サイバトロン星が舞台の前日譚は, フルCGで登場

2007年に始まった変形ロボットたちが主人公の最新作で,シリーズ8作目に当たる。本作も前日譚と聞いていたが,前2作の延長線上にあるのだと思っていた。というのは,本シリーズはラジー賞の常連であり,当映画評でも酷評せざるを得なかったが,6作目でスピンオフ扱いの『バンブルビー』(19年3・4月号)はかなりの良作で,当欄は☆☆☆評価を与えた。主シリーズに戻った7作目『トランスフォーマー/ビースト覚醒』(23年8月号)もハリウッド大作の平均レベルのまともな映画であった。時間軸上で言えば,第1作『トランスフォーマー』(07年8月号)から第5作『トランスフォーマー/最後の騎士王』(17)まではほぼ公開年通りの時代設定で,第6作はバンブルビーだけが地球に偵察にきた1987年,第7作はその7年後でオプティマスプライム達も地球に定住する1994年の設定となっていた。よって,本作は成功を収めた2作品の続編で,第1作から見た前日譚にするのかと思ったのである。

ところが,筆者のこの予想に反し,遥かに時間を遡った前日譚であった。トランスフォーマーたちがまだ地球にやって来ていない頃で,彼らの故郷であるサイバトロン星での出来事を描いた物語である。即ち,地球の西暦年で表記しても意味のない時代なのである。さらに意外だったのは,従来の「実写+大量のCG」ではなく,本作はフルCG映画であったことだ。これはどうしたことだろう? 『スパイダーマン:スパイダーバース』シリーズの大ヒットに感化され,フルCG路線で一気に高評価を得るシリーズへの転換を図ろうとしたのであろうか。

考えてみれば,サイバトロン星が舞台なので,地球人はいない。ただし,『スーパーマン』シリーズや『マイティ・ソー』シリーズでは,クリプトン星の住人や神々の国の王族達は人間の姿をしていた。即ち,地球にやって来たカル=エルは地球基準では超能力を発揮できるが,ルックスはクラーク・ケントとして新聞社に勤務して通用するし,彼を追って地球に来たゾッド将軍たちも地球人と同じ背格好だった。アズガルドの国王の息子のソーは地球でアベンジャーズの一員として活躍し,悪役の義弟ロキも人間の姿でヒーロー達と戦っている。よって,いずれも普通の俳優たちが演じることができた。ところが,サイバトロン星人は金属生命体の変形ロボットであるから,声の出演以外は生身の俳優を起用する必要がない。実写ベースの過去作でも,彼らをCGで描いていたのだから,背景のサイバトロン星の光景もCGで描けば,そのままフルC映画になる訳である。

では,フルCGとなると,どのCGアニメーション・スタジオを使ったのかが気になった。同系列でないなら,過去作のVFXスタジオが描いた変形ロボットのデータ蓄積が無駄になってしまう。ところが,本作は本シリーズの主担当であったILMが丸ごとCGアニメーションを担当しているではないか。SFX&VFX業界のレガシーとも言える老舗ILMが長編フルCGアニメを制作したのは,約50年の歴史の中で,『ランゴ』(11年11月号)の1本だけである。それがアカデミー賞長編アニメ部門のオスカーを得たのであるから,実力は折り紙付きだ。同作はカメレオンの保安官や擬人化された動物がカウボーイとして登場するユニークな西部劇であった。その後,13年間もフルCG作品はない。描き慣れているとはいえ,本作は変形ロボットだけしか登場しない。ILMにとっては,新規性を感じない陳腐なネタである。そのフルCG化を同社が担当するというのは,名監督や大物俳優を駄作シリーズに起用するようなものであり,少しもったいなく感じた次第である。

【本作の概要と主要登場キャラクター】

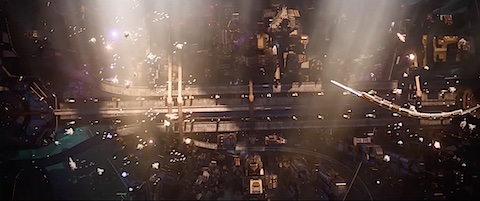

金属惑星のサイバトロンの栄光の時代が舞台であり,その地下社会のアイアコンシティから物語が始まる。地下社会と言っても,「地底旅行」もののような薄暗く,大きな洞穴の世界ではなく,近代文明の象徴のような建物が並ぶ「地下都市」である(写真1)。この都市の地底に貴重な資源のエネルゴンが埋まっている。その採掘労働ロボットのオライオンパックスとD-16の2人組が,本作の主人公である(写真2)。まだ変形能力がないことを上司から馬鹿にされ,廃棄物管理のような仕事にしか就けない彼らは,こんな社会から脱出し,いつの日かヒーローになること夢見ていた。

とメモを見ながらここまで書いて,ある種の錯覚に陥った。どの映画の解説を書いているのか,一瞬分からなくなったのである。今月号の『エイリアン:ロムルス』の主人公達も,鉱山労働者であり,過酷な労働環境から逃れて他の惑星に脱出しようとしていた。数カ月前の『REBEL MOON ― パート1&2』(24年4月号)の惑星ダガスも天然資源を得る採鉱惑星であった。どうやらSF映画で典型的な労働者を描くには,鉱山労働者としておきたくなるらしい。また,未来の地球では資源の枯渇が確実であるので,他の惑星の鉱物資源を当てにするのが物語として考えやすいのかと思われる。

閑話休題。ともあれ,オライオンパックスとD-16は肝胆相照らす親友同士であり,常に行動を共にするバディ関係である(写真3)。映画の前半は,オライオンが資料保存庫に忍び込んでサイバトロン星の過去の歴史を知り,2人でアイアコン5000レースに出場して騒動を引き起こす模様が延々と描かれている。懲罰的仕事を与えられた2人は,少し小柄で剽軽なB-127も仲間になる(写真4)。

ある日,彼らは地上からのSOS信号を受け取り,思い切って禁断の地の地上に出ることにした。その途中で,女性指揮官のエリータ1(写真5)も加わって,4人組として行動することになる(写真6)。荒廃した地上(写真7)で,ようやくSOSの発信源の洞窟の中で多くのロボット達の墓場を見つけた(写真8)。信号の発信者は古代の賢者ロボットのアルファトライオンであり,彼からこの星の英雄センチネルプライムの裏切りで,恐ろしい陰謀が進行していることを知らされる。この陰謀と闘うため,4人組は彼らが失っていた変形能力を復活する方法を授けられる。ここまでが前半で,目まぐるしく騒々しい展開も少し落ち着いた。後半,大きな戦闘能力を得た彼らは敵対勢力ハイガードと闘うことになるが,予想通り地上と地下の両方で激しいバトルが待ち受けていた。次第に正義に対する価値観が変わって行ったD-16は,遂にオライオンたちと袂を分かつことになる……。

後述のように,この結末は暗示されていたので予想通りであったが,後半も前半に劣らず騒々しかった。ゲーム慣れした若者以外はかなり疲れると感じた。実写ベースの過去作に比べて,フルCGとなると余計にビデオゲーム風に感じるのかも知れない。いや,最初からゲーマー世代をターゲットにデザインされていると言った方が妥当かと思う。折角,前2作でヒューマンドラマとしての真っ当な道を歩み始めたかと思ったのだが,これでは過去作の悪しき伝統(?)に逆戻りである。米国では変形ロボットの玩具市場に固定客があり,フルCGアニメ化は彼らのテイストに合わせた路線強化なのだと感じた。

ちなみに,本作のマスコミ試写は,日頃ほぼ満席の試写室は半分強しか埋まらず,熟年女性1人を除いて,全員男性であった。同じ会場の次の時間帯の試写は満席であり,女性ライターと思しきプレス関係者が約7割であった。

【過去作キャラとの関係と監督の履歴】

本作の最後に,オライオンパックスは自ら「オプティマスプライム」と名乗り,歴代プライム達の伝統を引き継ぎ,「オートボット」のリーダーとなることを宣言する。一方のD-16は「メガトロン」と名乗り,ハイガードを「ディセプティコン」と命名し直し,組織再編成を目論む。この映画だけに限るなら,これはネタバレとも言える結末であるが,ほぼ誰もが最初から予想できたことである。案内チラシや予告編でも,オプティマスプライムとメガトロンの若き日の姿と明言している。オライオンパックスもD-16も,玩具市場やアニメシリーズで既に登場していたキャラクターの名称で,周知の事実なのだそうだ,これではネタバレにならない。

映画としては,本作は『X-MEN:ファースト・ジェネレーション』(11年7月号)と相似形である。即ち,正義のミュータント集団「X-MEN」を率いる「プロフェッサーX」ことチャールズ・エグゼビアと,敵対テロ集団「ブラザーフッド」を率いる「マグニートー」ことエリック・レーンシャーの少年時代に遡り,彼らが共に超能力に目覚め,青年期にミュータント仲間を集め,人類との生存と敵対の選択に至るまでを描いた映画であった。相似形であるのは当たり前で,同作を手本として本作を企画したと言っても過言ではない。

『X-MEN』シリーズの場合,第3作『X-MEN:ファイナル ディシジョン』(06年9月号)の初老期の2人を演じるパトリック・スチュアートとイアン・マッケランを,VFX処理で約20年前の壮年期の顔に若返らせていた。さすがに第5作の上記『…ファースト・ジェネレーション』の青年期ではそうは行かず,それぞれ彼らより一世代以上若いジェームズ・マカヴォイとマイケル・ファスベンダーを起用していた。さらに7作目『X-MEN:フューチャー&パスト』(14)では,時間軸上を往復し新旧両キャスト(計4人)を登場させていた。VFX技術の面でもキャスティングの面でも,楽しい企画であったと言える。

一方,この映画『トランスフォーマー』シリーズでは,ロボットはCG描画であるが,CG形状モデルは同じでなく,同じオプティマスプライムであっても,各作品で少しずつ形が違う。変形先のトラックやスポーツカーも車体モデルが少しずつ異なる。前日譚の場合は尚更だ。映画の新作が公開される度に,新規玩具(フィギャア)が商品化できるので,玩具メーカー(タカラトミーとハズブロ)としては当然の営業戦略である。本作の場合は,かなり青年期であると意識させるため,シンプルで若々しい顔になっている。

オライオンとD-16以外では,B-127は劇中でも愛称を「ビー」と読んでいたように,これは後の「バンブルビー」であることはすぐ分かる。一方,女性ロボットのエリータ1は,映画の過去作しか観ていない筆者には分からなかった。数字なしの「エリータ」の名前で米国での2Dアニメシリーズに登場していたオートボット戦士の1人のようだ。賢者ロボットのアルファトライオンも,同じアニメシリーズの登場キャラとのことである。

本作の監督は,『トイ・ストーリー4』(19年7・8月号)のジョシュ・クーリーである。元はアニメーターであり,同作以前にもピクサー作品6本のストーリーボードアーティストを務め,自ら絵コンテも描くというから,実績としては申し分ない。その一方で,子供の頃には毎週土曜日の夜に,米国版TVアニメの『トランスフォーマー』を観て育ったという。当欄で「シリーズ最高傑作」と評した『トイ・ストーリー4』の見事なギャグとセンチメンタルな物語の融合は,本作の騒々しいアクションとまるで印象が違う。なぜもっとピクサー風のCGアニメにできなかったのかと残念だったが,この監督は,彼自身のオリジナリティよりも,既にファンが納得している過去作の世界観に合わせて新作を創ることに長けているだと思う。

【老舗ILMの歩みと実績】

本作は3部作の1作目との話が伝わってきた。これはは,ILMが長編フルCGアニメへの再進出を決めたことを意味している。そのILMの栄光の歴史を少し振り返っておこう。

正式名称はIndustrial Light & Magicで,元はジョージ・ルーカス監督が1975年に『スター・ウォーズ』 (77)の制作中に,ルーカス・フィルム内に映画用の特殊効果専門に設けた一部門である。その後,1978年に独立会社として分離し,『SWシリーズ』全作品,スティーヴン・スピルバーグ監督の『E.T.』(82)や『インディ・ジョーンズ』シリーズ(81, 84, 89),ロン・ハワード監督やロバート・ゼメキス監督作品のSFXを多数担当した。まだVFXという言葉が確立しない時代,即ち広義のSFXのあらゆる分野に精通し,同分野は1990年代半ばまでILMの独壇場であった。『スター・ウォーズ』第1作から『フォレスト・ガンプ/一期一会』(94)までの18年間にアカデミー賞視覚効果賞を15回も受賞している。凄まじい確率での受賞であり,空前絶後の業績である。

その全盛期のSFX技法全般解説する大部の書籍「Industrial Light & Magic The Art of Special Effects」は1986年に出版され,その邦訳本の題名は「ジョージ・ルーカスのSFX工房」(87, 朝日新聞出版)であった。多数のカラー画像が使われていて,価格は1万円弱であったと記憶している。まだ映画へのCG利用は原始時代であり,実績記述は僅かであったが,将来かなり有望な分野であると記されていた。

特筆すべきは,1986年にILMのCG部門からピクサー社が独立し,フル CGアニメの名作短編を発表した後,世界初の劇場用長編フルCG映画『トイ・ストーリー』(95)を生み出した。実写映画へのCG利用には,ILM内に新チームが発足し,VFX史を飾る『ターミネーター2』(91)や『ジュラシック・パーク』(93)を創出している。また,プレビズ分野を先導し,現在も圧倒的シェアを誇るThe Third Floorは,2004年にルーカス・フィルムから独立した会社である。同社の3階にこの部門のオフィスがあったことが名前の由来だ。当然ILMと連携した作品も数多い。

少し残念なのは,SFX/VFXの老舗ともいうべきスタジオであるのに,『パイレーツ・オブ・カリビアン/デッドマンズ・チェスト』(06年8月号)以来,視覚効果部門でのオスカー受賞がないことだ。21世紀に入る頃から,米国以外にも,英国,豪州,ニュージランドにも多数の有力CG/VFXスタジオが生まれていて,受賞スタジオが分散していることも一因である(今年は,日本の山崎貴監督が受賞した)。

筆者の印象としては,実力的にはILMは今でも一流であるのに,作品に恵まれていないと言える。もはやCG/VFXの技術的新規性では差はつけにくく,映画全体の出来映えが優れていて,しかもその中でのVFX使い方が効果的でなければ候補作にすらならない。その典型が,本シリーズである。第1作はCGロボットの変形が斬新であったため,ノミネートまでは果たした。第2作以降は,ラジー賞の連続となるような物語のクオリティで,CGの出来映え以前にオスカー候補になりようがなかった。

【CGシーンの見どころ】

さほど斬新なシーンがある訳ではないが,代表的シーンのいくつかを紹介しておこう。

■ アルファトライオンから4人組への変形能力の付与は,「変形コグ」なるデバイスが彼の手から投げ渡され,それがオライオンパックスらの胸に収まることで,変形が可能になる(写真9)。顔面には防護用のバトルフェイスが自動的装着され,両手にはソードなる光り輝くナイフ状の武器が備わったこと喜ぶB-127(バンブルビー)の仕草が可愛く,笑いを誘った(写真10)。お馴染もの黄色い自動車に変形し,図に乗り過ぎて瓦礫に突っ込む姿は御愛嬌だ(写真11)。

■ 地下都市アイアコンシティの建築物はアールデコ風にしたという。1920〜30年代に欧米で流行した装飾様式で,幾何学模様が基調となっている。建築物では,NYのエンパイヤーステートビルやロックフェラーセンタービルがその代表例だ。写真12を見ると成程と思うが,多数のビル群が登場し,目まぐるしく光景が変化するので,実のところ各ビルの幾何模様までは意識して観られなかった。一方,中央部にあるドーム状の建物,それを囲む円環状の周辺領域や放射状のアクセル路のデザインは素晴らしく,その偉容には感心した(写真13)。CGならではのデザインである。

■ 個々の建物のデザインもさることながら,3D上映向きと思える市中シーンが多かった(写真14)。マスコミ試写は2D上映だったが,3D効果が高いことは容易に想像できた。フルCGゆえに如何様にも臨場感は調節できるが,構図やカメラワークも上手くなっている。本作が特に優れていえる訳ではないが,IMAX3D上映が増えているのは,映画ファンとして喜ばしい。カメラワークが激し過ぎるのは目が疲れるが,躍動感を演出するのに弾丸列車が何度も登場するのは好ましかった(写真15)。この列車は地上にまで通じていて,3人組はこれをヒッチハイクして地上に移動しようとして,エリータ1に出会う訳である(写真16)。この地上の景観は,当初はディストピアものかと思う荒廃した土地だったが,次第に地上は様々な用途に使われていることが判明する(写真17)。地下と地上合わせて,さすがILMと思える出来映えであった。

■ 映画としての出来映えはせいぜい☆+評価だが,背景の景観描写を加味して,総合評点を☆☆に格上げした。ところが,肝心の変形ロボットはあまり見応えがなかった。若き日を描いたためか,あるいは原点に戻って初期のフィギュアのイメージを踏襲したせいか,形状はシンプルであり,変形もシリーズの1作目や2作目で観た時の驚きはない。それではつまらないので,2体だけ少しユニークな躯体と巨大な怪物を示しておく(写真18)。いずれも予告編中に登場するが,本編ではどんな場面で登場するかは観てのお愉しみとしておこう。

(C)2024 PARAMOUNT ANIMATION. A DIVISION OF PARAMOUNT PICTURES HASBRO.

TRANSFORMERS AND ALL RELATED CHARACTERS ARE TRADEMARKS OF HASBRO. (C)2024 HASBRO

(![]() )

)