O plus E VFX映画時評 2024年6月号

(注:本映画時評の評点は,上から![]()

![]()

![]() ,

,![]()

![]() ,

,![]() ,

,![]() の順で,その中間に

の順で,その中間に![]() をつけています)

をつけています)

異星人到来を描く前日譚。会場全体が音を立てずに注視。

異色のサイレントホラー『クワイエット・プレイス』(18年9・10月号)『クワイエット・プレイス 破られた沈黙』(21年5・6月号)に続く,シリーズ3作目である。第1作では物語の鍵を握る「何か」に関する事前情報はなく,観賞後も「正体は明かすな」との徹底した箝口令が敷かれていた。既に正体が分かっていた2作目でも,予告編で姿が一瞬見えるだけで,スチル画像の公開がなかったので,短評欄での扱いにせざるを得なかった。さすがに3作目ともなると,予告編から姿は多数露出し,誰もが異星人らしき怪物だと分かっている。もはや箝口令はないので,今回は無事メイン欄で取り上げることにした訳である。

前2作の監督・脚本・製作総指揮で,自ら主人公の夫役で出演していたジョン・クラシンスキー監督は,本作の基本アイデアは書いていたものの,同時期に今月号の『ブルー きみは大丈夫』を撮っていたため,本作では原案・製作のみに留まっている。改めて,声も出せない恐ろしいホラーと可愛いIF達が活躍するハートフルな童話を,同じ人物が描いたとは,信じられない思いである。代わって監督・脚本を託されたのは,『PIG/ピッグ』(21)でデビューしたマイケル・サルノスキで,これが長編2作目である。

前々作のキャッチコピーは「音を立てたら,即死。」で,前作では「音を立てたら,超即死。」になり,今回は「音を立てたら,即即死。」である。何たる妙な日本語かと思うが,テーマは同じということだ。ただし,2作目の続編ではなく,副題の「DAY 1」から分かるように,異星人到来の初日を描いた前日譚である。公式にはスピンオフ作品とされているが,「ビギニングもの」の範疇であり,まだ世界は壊滅的被害を受けていない。予告編は早くから流れていたものの,公式サイトにはチラシ1枚レベルの情報しか載っていなかった。ほぼ世界同時公開で,ようやく公開日前夜に完成披露試写会があったが,プレス資料は配られなかった。最近,メイン欄のVFX大作は,なるべく2度観てしっかりした記事を書くように努めているが,本作の場合は必然的にそうするしかなく,翌日の公開日に再点検に出かけた。以下,結末がネタバレにならない範囲で,VFXの出来映えやトリビアまで紹介する。

【前作までに判明していること】

第1作の冒頭は「DAY 89」であった。米国東部のアパラチア山脈の山中の農場でひっそり暮すアボット一家の物語だが,既に世界は地球外生物によって支配され,人類の殆どが死滅したディストピア状態であった。終盤,怪物の1体が彼らの家に忍び込んで来たが,凄絶な戦いでこれを殺害する。観客は,この時点でようやく怪物の詳細な姿を目にすることになる。

第2話の冒頭の10分余は,近くの田舎町の「DAY 1」の様子が描かれていた。空の様子が変で,人々が帰宅を始めた直後に,この町にも地球外生物が現われて襲いかかった。この前置きの後,第1作の翌朝からの物語が始まる。怪物たちとの戦いで家を失ったが,生き残ったアボット家の4人は外の世界に向かい,他の地でかろうじて生きていた人々との交流と事件が描かれていた。この間も怪物たちの脅威はずっと続いていた。

ここまでで判明しているのは,以下である。異星人と思しき多数の怪物が,どうやって到来したかは不明だが,世界中を襲って,地球人類の大半を葬り去った。彼らは驚くほど敏捷で,凄まじい破壊力を有している。視覚機能はなく,音に敏感に反応して人間を殺傷する。彼らは泳ぐことはできず,溺死する。第1作で,高周波に弱く,それを増幅して聴かせることで虐待することができ,その状態で頭部を銃撃することで殺せることも判明した。即ち,後の2点は,この前日譚の時点では分かっていなかった。

【本作の概要と主要登場人物】

第2作の物語再開が「DAY 474」であったから,本作はその473日前の大都会ニューヨークが舞台である。主人公は,黒人女性のサミラ(ルピタ・ニョンゴ)で,いつも猫のフロドを可愛がっている。愛称はサムで,終末期の重病らしく,ホスピスで暮している。介護人のルーベン(アレックス・ウルフ)に引率され,他の老人たちと一緒にホスピスのバスに乗り,橋を渡ってマンハッタンに人形劇を見物に行った。その帰路,空から多数の隕石らしき物体が到来し,地表に激突して穴を開け,その粉塵の中から出現した獰猛な怪物が人々を襲い,町はパニック状態となる(写真1)。

気を失っていたサムが目を覚ますと,元の劇場の中で,ルーベンや多数の人々も避難していて,フロドも無事だった。サムが言葉を発しようとすると,集団を統率するアンリ(ジャイモン・フンスー)に口を塞がれ,「音を立てるな」と諭される(写真2)。音に反応する怪物の脅威が知れ渡った頃,空からの軍の放送が,泳げない怪物を閉じ込めるため,マンハッタン島に通じる橋はすべて爆破することを告げる。住民はサウスストリートにあるシーポートに集まって,退避船で脱出するようにとの指示が出る。人々は静かに港に向かうが,待ちかまえていた怪物に襲われ,ルーベンは落命する。

自らの痛み止めの薬を求めて,サムはハーレムにある自宅のアパートに戻ろうとするが,途中ではぐれたフロドを見つけてくれた英国人男性エリック(ジョセフ・クイン)と邂逅する。恐怖に耐えられないエリックはサムと行動を共にし,アパートまでついて来た。余命僅かで,死ぬまでにピザを食べたいというサムに対して,エリックは願いを叶え,2人は楽しい一時を過ごす。果たして,怪物たちの待ち受ける町を横切って,2人は船が待つ港へと辿り着くことが出来るのか……。

群衆が登場するシーンは何度かあったが,役名がついている登場人物は,上記の他は数名であった。この中で,アンリだけが前作からの継続出演者で,第2作で孤島に生存していた島民たちの長である(厳密に言えば,彼は生き残り,島に渡って住み着いたことになるが)。彼は島に新しくやって来たエメットに,自分が「DAY 1」にNYでどういう体験をしたかを話していた。本作の物語はそれに符合している。ワンシチュエーションドラマではなく,場所は移動するが,後半は,ほぼサムとエリック2人の物語となっている。

【完成披露会場の様子】

第1作の紹介記事で,既に「試写会場は完全に同化し,咳払いも靴音も全くなかった」と書いている。これは終盤の怪物登場シーンだけのことであり,しかも40人弱の狭い試写会場での様子であった。2作目も怪物の出番は再三あったが,襲われる心配のない平和な時間帯も半分以上存在した。ところが,この3作目は映画の上映開始から写真1の状態までが15分弱で,残りは最後の瞬間までずっと「音を立ててはならない」状態が続いていた。この間の約80分,会場の観客は心を1つにして,誰も全く物音を立てなかった。

狭い会場なら集団ヒステリーにもなりやすいが,座席数が313席あるTOHOシネマズ新宿のSCREEN10でIMAX@レーザー用の会場で,通路も座席間隔も十分広かった。当日の聴衆は,興行関係者と招待を受けたマスコミの映画担当者だけで,言わばプロ集まりである。既にどんな映画であり,怪物の正体も分かっている。いや分かっているから,音を立てると何が起るかも知っている。勿論,トイレで席を立つ人はなく,咳払いも,紙袋で音を立てることもなかった。売店で飲み物と大量のポッポコーンを買っていた人が近くにいたはずだが,それを食べる音は全く聞こえなかった。激しい雨音と雷鳴のシーンで,ひっそり飲み食いしていたのかもしれない(笑)。

筆者には,完全に全員が一体となって物語の進行を見守っていたように感じられた。たかが映画の中の出来事であり,主人公たちが目的を達することは自明であるはずなのに,誰もが息を潜めていた。うっかり音を立てると,暗闇から怪物が飛び出して来ると錯覚した訳ではないが,それに近い緊張感はあった。音を立てると一気に雰囲気が壊れ,周りから叱責されそうに感じていたとも言える。これぞ正しい映画の観賞法であり,その緊張感を絶やさないストーリー展開や演出は見事だったと言える。

本作は,絶対に映画館で観るべき映画である。平日のガラガラの時間帯ではなく,なるべく週末の混雑している時間帯の方が,上記の一体感を得るのに適している。かつて大ヒットした『アナと雪の女王』(14年3月号)では,上映中に観客が声を合わせて「レリゴー」と歌う「シング・アロング上映」が全国で実施されたことが話題になった。本作は,その裏返しのサイレント観賞を楽しむ映画なのである。

【補足事項とトリビア】

上記のように集団で映画に没入していると,物語の展開は追えても,名前,場所,人間関係等の把握を怠りがちなので,そうした読者のために,雑事も含めて書き留めておく。

■ 途中で遭遇するエリックは,英国生まれで,両親はケントに住んでいると言っていた。このケントとは,ロンドンの南東部にあってドーバー海峡に面している「ケント州」のようだ。自分は法律を学びにNYに来たと語ったが,学生なのか,法律事務所に勤務しているのかは明らかではない。彼の情報はこれだけだった。

■ 一方のサミラ(サム)の情報は劇中で数多く語られる。冒頭のホスピスでの集会では,汚い言葉を使った詩を披露して介護人を困らせていたが,本来は著書もある本格的な詩人であったようだ。彼女のアパートでエリックがその本を見つける。彼女がポスピスにいるのは,過去に何度も余命宣告を受け,その都度生き延びて来たが,もう今回が最期と覚悟を決めているようだった。

■ 彼女が欠かせない貼付薬は,「フェンタニル経皮吸収型」と書かれていた。フェンタニルクエン酸塩を主成分とした末期癌患者の激痛を抑える持続性疼痛治療剤だそうだ。サムは四角い布を肌に貼り付けていたが,日本国内ではテープ状の製品が多いようだ。成分は全身に浸透するので,痛みの患部に貼る必要はない。副作用も大きいので,この映画で見て,試しに使ってみようという気になってはいけない。もっとも,モルヒネ級の劇薬なので,医師の処方がないと簡単に購入はできない。既に人がいない薬局に忍び込んだエリックが見つけて来て,サムに渡していたが,そんなに簡単に薬品棚から見つけられたのかという気がする。

■ 彼女がいたポスピスは「小さなモミの木ホスピスセンター」という名前だったが,場所は明らかではない。橋を渡ってマンハッタンに向かうので,ブロンクス,クィーンズ,ブルックリンのどこかだろう。橋の形状に詳しければ識別できただろうが,筆者はそこまで詳しくない。いずれにせよ,橋は軍によって爆破されたので,ホスピスには戻れず,劇場から遠くない自分のアパートに戻ってきた訳だ。

■ サムの父親はジャズピアニストで,彼が出演していたジャズクラブやその近くのピザ屋は,いずれも「ハーレム」にあったようだ。NYのハーレムは,セントラルパークの北にある地区で,アフリカ系アメリカ人が多数住んでいる。サムが切望したパッツィのピザとは,1933年創業のPatsy's Pizzeriaの炭焼きピザのことである。劇中では怪物の襲撃で店は火災にあってピザも消失していたが,現実には今も本店はイースト・ハーレム地区で営業している。緑色の店舗の外装はそのまま映画でも登場していた。エリックがサムに持って来たピザは別の店の品だったが,サムは美味しそうに食べ,フロドも一切れ持って行った。映画の終了後,今夜はこれからピザにしようと話していた男女カップルがいた。筆者の場合は,翌日の夕食をテイクアウトのピザにした(笑)。

■ この店の名前が使われたのは,伝説的な店であるためだけではないようだ。サム役のルピタ・ニョンゴが長編デビュー作『それでも夜は明ける』(14年3月号)でアカデミー賞助演女優賞を受賞した時の役名が「パッツィー(Patsey)」であり,音が同じであったからだと思われる。さらに言うなら,猫のフロドとサムは,『ロード・オブ・ザ・リングス』シリーズの主人公のホビットと相棒の名前である。いずれも,M・サルノスキ監督の洒落っ気とオマージュからの命名と思われる。

■ 避難船の集合場所のSouth Streetは,マンハッタンの先端からイースト川沿いに北西に走る道路で,ウォール街とはT字で交差している。確かにここに船着き場があり,サムとエリックはビルの上から,避難船があるのを見下ろしていた。あれはどこにあるビルだったのだろう? ハーレムのジャズクラブからここまで来るには10km以上あり,浸水した地下鉄の坑道内を利用したとしても,怪物の襲撃を避けながら辿りつくのは,そう簡単ではない。

■ 第2作目で,島の長のアンリは「最初の船が無事出港するのを見て,埠頭にいた連中が殺到した。そして誰もが大声で叫び…。あの日12隻の船が埠頭に停泊していたが,出港したのは2隻だけ…」と語っていた。語りの前半の部分は本作では描かれていないが,後で出港できた1隻に確かにアンリは乗っていて,本作で大きな役割を果たしている。

■ 本作の最後にサムがiPodで聞いていた曲は,黒人ジャズ歌手のNina Simoneが歌う“Feeling Good”であり,この曲がそのままエンドソングとしてエンドクレジットに繋がっていた。Nina Simoneは公民権運動活動家としても知られており,上述の『それでも夜は明ける』と通じるものがある。多数ある彼女のヒット曲の内,“Feeling Good”を選んだのは,生きる歓びを感じたサムの心情を象徴しているように思えた。物語としては「エイリアンの恐怖から生き残るサバイバルホラー」に過ぎないが,そこにこうした含蓄の深さを盛り込むとは,M・サルノスキ監督は脚本家としてもなかなかの腕前である。

【CG/VFXの使われ方】

■ 2作目と同様,本作でも写真1のように映画のかなり早い時点で,凶暴な地球外生命体が姿を見せた。そうなると,当然その後のシーンでも頻繁にその姿が登場する。CG描画で印象的だったのは,過去2作に比べて質感が高くなく,至近距離でない場合,ほぼ真っ黒に近い単純な生物に描かれていた(写真3)。まだ人々がその正体に気付いていない未知の生物の印象を与えるため,前半では意図的に小さく見える距離で,ラフに描いているのかと思った。ところが,中盤のビルの侵入シーン(写真4)や終盤のシーポートでのチェイスシーン(写真5)でも,これは変わらなかった。この怪物の体躯のCGモデルや皮膚の質感データは,とっくにILMが手の内に入れているはずなのに,なぜリアルに見えるアップのシーンを多用しなかったのか不思議である。

(下)ビルの外壁を登る姿が多数見られる。既にビルのいくつかは焼けただれている。

■ この異星人が,どの星から何の目的でやって来たかは分からないままで終わった。空から飛来したのは隕石風に見えたが,地表に激突して破裂したから,これが宇宙船ではないようだ(それとも,片道だけの宇宙船?)。彼らの属性や弱点も,1点を覗いて,明らかにならなかった。本作で彼らの弱点がもっと判明していれば,第1作や第2作の生存者に伝わっていて,対策が取れたはずである。それでは辻褄が合わないので,それは今後の続編で暴いて行くつもりなのかも知れない。唯一の新規発見は,フロドが迷い込んだ彼らの住み処と思しき場所で,「茸」のように見える物を食べていたシーンである。人間を殺傷するからには,てっきり肉食動物だと思ったのだが,茸が好物とは,どうやらそうではないらしい。ただし,これだけで肉食はしないとは言い切れないし,しないとしても,彼らの脅威が減じた訳ではない。この茸を貪るシーンでの怪物は,前作並みに頗る醜悪に見えた。

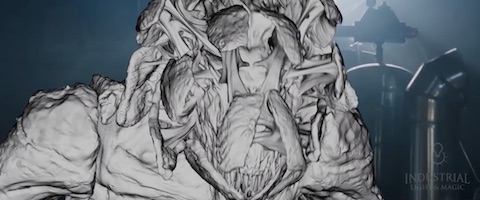

■ 本作に登場するシーンではないが,醜悪に見える画像を少し掲載しておこう。第1作公開時には極秘であったが,その後,ILMからメイキング映像が公開されているので,同社のクレジットロゴ付きの画像で紹介する。写真6では,頭部形状のモデリングがよく分かる。顔立ちの外郭が「ダースベイダー」に似ているように感じるのは,あの黒いヘルメットがILM製の悪役の象徴であるからだろうか。写真7は,歯を剥き出し,口を開けて内が見える画像で,まさに醜悪そのものだ。歯の鋭さと口腔内のねっとり感は,『エイリアン』シリーズの「ゼノモーフ」を思い出す。これぞエイリアンと感じさせる描画である。そう言えば,『エイリアン:コヴェナント』(17年9月号)で背中を突き破って出て来た「ネオモーフ」は,菌類の黒い胞子が人体に潜入し,寄生して成育した新種であった。本作の怪物が茸を食べていたのは,今後の続編のための伏線かも知れない。同シリーズの新作『エイリアン:ロムルス』は来たる9月に公開なので,どんな新種が登場するのか,ライバルとして注視しておきたい。そちらも当然ILMの担当であるので,本シリーズの続編とは,どう描き分けて行くのかも注目ポイントである。

■ この異星人の描写よりも,むしろ丁寧に描かれていると感じたのは,NYの町の破壊した姿でのVFX加工である。写真8は写真1に続き,車が宙を舞うシーンである。カースタント映画なら,これしきは実車でやって見せる。ここは,道行く群衆の中に落ちて炎上させるのだから,安全性を考えれば,これは当然CG製の車や火炎の合成だろう。軍の戦闘機による橋の爆破シーンもさほど難しい処理ではないが,爆破された橋がゆっくり倒れるシーンは秀逸だった(写真9)。破壊された橋やその側の道路の渋滞(写真10),道路や教会の床に空いた穴(写真11),瓦礫が散乱する荒廃した町の様子(写真12)は,いずれもCG/VFXの産物であるが,NYマンハッタンの住人であれば,これが市中のどこであるかはすぐ分かると思われる。

(下)実在の教会を借りて床の穴はフェイク, 大型スタジオ内に教会セットを構築, いずれの方法も可能

■ 群衆もかつてならエキストラを使用しただろうが,今では,極く少人数で済ますか,丸ごとCGの人物像を実写映像に描き加えるのが普通だ(写真13)。一方,水没した地下鉄坑道内をサムとエリックが移動するシーンは,本物の坑道を利用はずはなく,ミニプールで撮影し,坑道がずっと続いているように加工して見せているだけだろう(写真14)。水もCGで描けるが,さすがに全く本物の水なしで撮影しているようには見えなかった。

■ 猫のフロドに関しても論じておきたい。本作での最も見事な演技は,この猫だという声もあった。確かに,思いがけないところに出没して,これが自然体かと思う意外な動きを見せてくれる。今や,CGで犬や猫を本物と見分けがつかないように描けるレベルに達している。それでも,本作の大半の場面のフロドは,本物の猫を使っていると感じた(写真15)。その場合,1匹ではなく,何匹も使って,好都合な演技を引き出すのが常套手段だ。そう思って熟視したのが,顔や胴体の白黒模様はいずれも同じだった。もっとも,複数体を同じに見せるには,体毛の一部を黒く染めて揃えてもいいし,デジタル的に加工して完成映像とすることもできる。最近なら,複数匹の入力しておけば,画像生成AIが最適な共通パターンを決め,そのように描き直してくれる。

■ 何匹使ったかに関しては,既に正解が公開されている。NicoとSchnitzelの2匹を使ったようだ(写真16)。顔立ちが少し違っているので,写真15のようなアップの場合は,可愛いNicoを起用し,微妙な動きを引き出したい場面ではSchnitzelに演技させたのかも知れない。劇中では,フロドがネズミを追いかけて捕まえるシーンがある(写真17)。そうそう路上でこれを実演させて好都合なアングルから撮影することはできないので,さすがにネズミはCGだろう。となると,このシーンのフロドはCG製かも知れない。本作のCG/VFXの主担当は,前2作に引き続きILMで,全体の大半を同社が描いている。SDFX Studios, Cadence Effects, Aura FX Studioの名前もあったが,ごく僅かなようだ。怪物の動きのMoCapはClear Angle Studios,PreVisはProofが担当していた。

【総合評価と今後の展望】

既に述べたように,物語の構成としては,シリーズ全体が平凡なサスペンスホラーであり,サバイバル映画としてもしかりである。ところが,「音を立ててはいけない」という一点だけで,かなりユニークなシリーズとなっている。ただし,このアイディアだけに頼っていては飽きられるので,観客の目先を変える工夫が必要だ。第1作では怪物の姿を終盤まで徹底的に隠していた。テーマは同じでも,第2作は対象世界を広げ,同時2地点での恐怖と描き,サスペンスを倍増させていた。3作目の本作もテーマは同じで,怪物の正体も何も変わっていなかったが,大都会を舞台にした映像的なスケールアップと,危機感の中でのサムとエリックの交流が爽やかで,好感がもてた。

さて,シリーズを続けるとしたら,今後はどうするのだろう? 本作をスピンオフとして扱った以上,次は第2作の正統な続編を作るのだろう。そこに本作のエリックが登場する可能性は十分にある。それだけでは新味は薄いので,そろそろこの異星人のルーツや地球に来た目的を明かす時期という気もする。「DAY 1」で既に世界中が被害を受けたはずであるから,別のスピンオフ作として,他の大都市を舞台に,もっと豪華スターを配した物語にすることもできるはずだ。

(![]() )

)