| ||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (注:本映画時評の評点は,上から | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| シャマラン流に幻惑され続けの3作目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

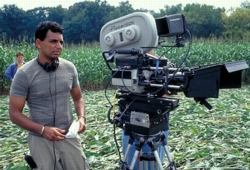

『シックス・センス』(99年11月号)であっと驚かせる劇的デビューを飾ったM・ナイト・シャマランの3作目である。自身執筆の脚本料も,前作『アンブレイカブル』(01年2月号)で破格と言われた500万ドルのレコードを更新し,1,000万ドル以上だという。配給会社がことさらこの脚本料をアピールするのも,ストーリーの全貌を書くなと我々に強制するのも,この監督作品の巧妙な宣伝作戦の一部のようだ。 舞台はこの監督定番のフィラデルフィアから72kmのペンシルバニア州バックス郡の農場で,そこに宇宙人の仕業かと思われるミステリー・サークルが出現する(写真1)。UFOの登場,エイリアンの地球侵略かと世界を震撼させるストーリー展開は,『インデペンデンス・デイ』(96)風のSFの味付けも加味してるが,ヒチコックの『鳥』(63)調の正統派スリラーでまとめ上げている。 妻を不慮の自動車事故でなくしたことから,神を信じられなくなり,牧師を廃業して農場を営む父親グラハム役を演じるのは,『リーサル・ウェポン』(87)『ブレイブ・ハート』(95)のメル・ギブソン。こちらのギャラも史上最高額の2,500万ドルだ。元野球選手で少し陰のある弟メリル役には,『グラディエーター』(00年7月号)でシスコンの皇子を演じてオスカー候補にもノミネートされたホアキン・フェニックス。母を失った男女2人の子役は,それぞれ『ホーム・アローン』(90)のマコーレー・カルキンの弟ローリーと『キッズ』(00)のスペンサー・ブレスリンの妹アビゲイルという話題性満点のキャスティングだ。 世界各地にUFOが登場するという事実はテレビを通してのみ語られ,物語は徹底してこの4人家族の住む農家での出来事と家族の絆を中心に描かれている。変形版密室もので,かなり意図的な場面設定だ。 伏線はたっぷり張ってあり,ネタバレになるので結末は書くな,という相変わらずの評論家泣かせの禁止事項が付いている。きっと『シックス・センス』並みのどんでん返しだ,あっという種明かしをするに違いないと思って観るならば,その予想は見事に外される。「何で,この程度でそんな秘密主義に?」と感じる向きが多いだろうが,そのこと自体が,シャマラン監督と映画会社の術中にはまっている。思ったほど意外でないということが意外なのだ。この監督には,自分のファンの予想を外してあっと言わせるのが最大の歓びなのだろう。 前作『アンブレイカブル』でもカメラワークと光の使い方の巧みさが目立ったが,この映画でも懐中電灯の使い方が個性的た(写真2)。これで観客の注意を引き,感情移入と没入感を高めている。撮影監督は前作と異なり,第1作目のタク・フジモトとのコンビに戻っているから,一作ごとに光の使い方にも監督の意向が強く出ていることが分かる。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 前2作品では,シャマラン監督がヒチコックばりに少しだけ映画に登場した。今回もそれを探させるのかと思ったら,これも見事に外される(写真3)。出てこないのではなく,今回は堂々と長いセリフ付きの重要な役で登場する。驚いたことに,この演技が結構うまい。 役柄と演技に意外性はなく,まともな演出だ。メル・ギブソンには『パトリオット』(00年9月号)と同様に,いかにもアメリカらしい家父長の良き父親を演じさせている。弟も子供たちも好演だ。ヒチコックの後継者をめざすだけに,カメラワークと音で恐怖心を煽る。何度もぞくっとする寒けを感じた。それでいて,滑稽な剽軽な場面も少なくなく,含蓄のあるセリフも随所にある。ミステリー・サークルやUFOが物語を面白くさせているが,その中に神への信仰,父親への信頼の回復がしっかり描かれているのが狙いだ。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| さて,本映画時評としての本題であるVFXは,カット数は少ないが,映画後半にハッキリそれと分かる形で登場する。この場面にILMを使うだけあって,しっかりその存在感をアピールしている。残念ながら,その存在が重要な意味をもつので,ここではそれが何であるのかは書けない。もちろんスチル写真としても提供してくれなかった。ILMにしては少し地味だが,質はいいとだけ言っておこう。 宣伝作戦の巧妙さが少しイヤミで,評価を下げたくなる批評家も少なくないだろうが,やっぱりこの監督は上手い。観て損はない。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ( |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ▲ Page Top | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||