千年紀末を越えて(その6)

4度目のSIGGRAPH(上)

O plus E, Vol.22, No.8, pp.1067-1078, 2000

1.真夏のジャズの街

このSIGGRAPH参加ルポも,早いものでもう4回目になる。今年の開催地は米国南部のニューオーリンズ市だ。言わずと知れたジャズ発祥の地で,南部屈指の観光&コンベンション都市である。1996年にもここで開催されたが,筆者は翌97年が初参加だから,LA→オーランド→LA→ニューオーリンズ…という1周期を体験したことになる。

今年の会期は7月23日(日)〜28日(金)で,前日の22日にダラス経由でニューオーリンズ入りした。例によって,往復の便では機内ビデオを見まくったかというと,今回はそうでもない。この1年余,SFX映画時評のために主要な作品はあらかた見てしまったので,そうそう見たい映画が残っていないのだ。いつものように別グループの日本人に出会うかと思ったが,それもなかった。やはり西海岸に比べて出足は鈍るようだ。

先発組から現地は38℃もあるとの一報が入っていたが,なるほどここは暑かった。今年の東京も相当に暑かったが,負けていない。フロリダもそうだが,ミシシッピー河口近くのこの街も湿度が高い。それなら,ここはミシシッピー州かと思ったが,ルイジアナ州だという。そういえば,昔流行った「ルイジアナ・ママ」というポップスの歌詞は「マイ・ルイジアナ・ママ,フロム,ニューオーリンズ」だった。この曲を歌っていた飯田久彦も,今では何とテイチクの社長さんだ。

閑話休題。今年の宿は,ダウンタウンど真ん中のマリオット・ホテル。この街の最大の見どころフレンチ・クォーターなる長方形区画の端にある。街がコンパクトなので,SIGGRAPHオフィシャル・ホテルもほぼ全てこの近くに集中している。

写真1 ジャクソン広場とセントルイス大聖堂 |

ミシシッピー川は,淀んだ取り立てて語るほどの川ではなかったが,ジャクソン広場(写真1)を中心としたフレンチ・クォーターはなかなか面白い場所だった。日中のマーケット歩きも楽しいし,夜のバーボン・ストリート界隈の華やかさも話に聞いていただけのことはある。毎夜ジャズが流れる街で深夜0〜2時は当たり前,24時間営業の店まである安全さには驚いた。ここはアメリカなのか。昼はミニ・モンマルトル,夜は中洲かすすき野の賑わいである。連夜の地ビールとシーフードも,名物のフローズン・カフェオレを飲みながらのそぞろ歩きも,他の土地にはないテイストだった。なるほど一度は来てみる価値のある街である。

恥ずかしながら,ここで1つ訂正・補足がある。SIGGRAPH 2000のロゴマーク(図1)は,会場内の標識や出版物のいたるところで見られたが,この右端の0が三日月マークになっている。昨年の「3度目のSIGGRAPH」(99年10月号)では,深く考えず「これから再び満月のように満ちるプロセスを繰り返すつもりなのだろうか?」と締めくくっていた。実は,これはニューオーリンズが「クレセント・シティ」と呼ばれていることを暗示したものだった。現地でガイドブックを見るまでこのことを知らなかった。ミシシッピー川のデルタにできた街で,曲がりくねった川沿いに三日月の形をしているからだそうだ。知らないということは強いものだ。

|

2.定番メニューの今年の話題

参加者は減ったが,論文は増えた

では,恒例のSIGGRAPH参加者の推移と定番メニューの概観から始めよう。

会場のFirst N. Morial Convention Center(写真2)は,ダウンタウンから歩いて行ける距離だった。それなら,小じんまりしたホールかと思ったら,これが驚くほど広い。横長だから,端から端まで移動するだけで10分近くかかる。

写真2 SIGGRAPH 2000会場 |

開催前日,土曜夕6時からのレジストレーションは長蛇の列だった。LAだとスイスイ進むのに他ではこんなに混むのは,運営業者が非効率だからだろうか。あまりにスローなのに,本当にこの列でいいのかと先頭まで見に行ったら,事前登録者の列には違いなかったが,別途「Members」というコーナーがあった。ここはACMもしくはSIGGRAPH会員専用で,数人待つだけで済んでしまった。非会員の一般登録者の列は1時間かかったというから,圧倒的な違いだ。来年以降の参加者のために,このことは特筆しておこう。

SIGGRAPH 2000の主要プログラム構成は表1の通りで,ここ数年ほとんど変化していない。PapersとSketches & Applicationsはセッション数が増え,採択論文数が増えているのが目立つ。軽々しく採択基準を緩めているとは思えないから,それだけ投稿数も増えているということだろう。さすがにこうなると,シングルセッションをモットーとしてきたPapersも,いくつか並行セッションを組まざるを得なくなっていた。

論文発表が増えている一方で,参加者総数は減っていた。LA地区に比べて大幅減となることは予想された通りだが,4年前の同じニューオーリンズ開催よりも少ない。昨年も「もはやピークは過ぎたか」と書いたのだが,この傾向が続いているということだ。会場の熱気や内容の充実度からはそうは感じなかったから,商業展示やアニメーションだけを見に来る参加者が減ってきたということなのだろう。

| 表1主要プログラムのセッション数/作品数 | |||

| | |||

| 1998 | 1999 | 2000 | |

| | |||

| Courses | 46 | 43 | 44 |

| Papersセッション数(論文数) | 11(45) | 13(51) | 16(59) |

| Video Proceedings | 24 | 33 | 37 |

| Panels | 18 | 15 | 14 |

| Sketches & Applications セッション数(発表数) | 23(83) | 26(93) | 30(108) |

| Emerging Technologies | 26 | 26 | 29 |

| Electronic Theater | 46 | 44 | 41 |

| | |||

日本からの入選は過去最高

定番メニューの一番人気Computer Animation Festivalには,世界中から600作品以上の応募がある。例年通り,最高水準の作品群がElectoronic Theater(以下,Eシアター)で約2時間上映され,それに続く次点群が主会場内のAnimation Theaters(以下,Aシアター)で繰り返し上映されるという位置づけだ。今年はどういう訳か,両方で上映されたものが6作品あった。

Eシアターの会場は,ダウンタウンの外れにあるSaenger Theatreだった。LAのShrine Auditoriumと同様,古めかしく大きな劇場だ。会場の熱気は例年と変わりなかった。

今年の入選作品数は41で,例年よりやや少ない。長めの作品が多かったということだろうか。日本からの入選は,ポリゴン・ピクチュアズ,オムニバス・ジャパン等から9作品と過去最高だ。ただし,ナムコの3作品はプレステ2用ゲーム『鉄拳TAG TOURNAMENT』の「オープニング・ムービー」「ゲーム中の1カット」「エンディング・ムービー」だったから,3本まとめて1セットと考えるべきだろう。

Eシアターには,今年もデジタルハリウッドの学生作品が入選していた。山本浩司氏作の『小虚庵』である。Aシアターには,この作品に加えて,デジハリから他に4作品も選ばれていた。これは立派だ。審査員会のメンバーに日本人はいないから,純粋に作品の質で日本のCGアニメ作品が多数入選しているということだ。

劇場用映画のクリップは,『インビジブル』『ファイト・クラブ』『エル・ドラド』『ミッション・トゥ・マーズ』『マトリックス』『パーフェクト ストーム』の6本である。昨年は9本だから,ここ数年の傾向からすると少なめだ。『ギャラクシー・クエスト』『マグノリア』『スチュワート・リトル』は,Aシアターに廻されていたから,実力だけで勝負すると映画一辺倒になるのを恐れて,一定数に抑えたのだろうか。

昨年はないのが不思議だったのに,今年『マトリックス』が入っていたのには,「いまさら」という印象が強かった。Eシアターがアカデミー賞最優秀視覚効果賞をカバーしていないのは困るということで,無理に投稿を勧めたのだろうか。Eシアター/Aシアターのオープニング・タイトルの『Full Tilt』に,『マトリックス』のパロディシーンがあったが,これには会場全体が大爆笑だった。皆がすぐパロディと分かるくらいだから,ご本家が今ごろ登場するのは,やっぱり場違いだ。

筆者には,今年のEシアターはやや低調に感じられた。最後から2つめの審査員賞受賞作品はドイツの『Stationen』だった。Imagina 2000 でも教育機関部門の第2位に入っていたが,あまり気持ちのいい作品ではない。

そして,トリの最優秀賞作品は日本製で,これもPS2用ゲーム『鬼武者』のオープニング・ムービーだった。リンクス・デジワークスの作品で,モーション・キャプチャを多用したなかなかの力作である。黒澤映画『影武者』『乱』を思い出させるのが,海外の審査員にもアピールしたのだろうか。

筆者が選んだ今年のベスト1は,Aシアターで上映された『Gatorade "Raptor"』である。ILM製作の清涼飲料のCMで,「ラプター」の異名をもつNBAのヴィンス・カーターと『ジュラシック・パーク』の肉食恐竜ベロキラプターが,1対1のバスケット・ボール対戦をする。このラプターのドリブルやダンクシュートは絶品だった。

Sketches & Applicationsでそのメイキングが語られていた。『ジュラシック・パーク』や続編の『ロスト・ワールド ジュラシック・パーク』に登場したラプターの形状モデル・データはユニバーサル映画に版権があるので,制作した当のILMも再利用できないのだという。このため改めてモデリングすることになり,その際ドリブルしやすいように手を長くしたそうだ。なるほど。

もう一作,Eシアター作品からはピクサー社の『For the Birds』にも触れておかないわけには行かない。電線に並んだ小鳥が演じる短編ギャグ・アニメは,まさにピクサー社の真骨頂だ。ピクサー社の展示ブースでポスターを配っていたが,ビデオは配られず,残念ながらEシアターのビデオ集にも収録されていない。見ていない人は,ディズニー&ピクサーのCG映画のオマケに付いてくるのを待つしかなさそうだ。

アート&テクノロジーはボーダーレス

先端技術デモ展示のEmerging Technologies(以下Eテック)には,メディア・アートぽい味付けをする展示が増え,アートギャラリーとの境界があいまいになってきている。LAコンベンション・センターでは会場の都合で引き離されてしまうこの2つのイベントも,ここニューオーリンズではオーランドと同様,同一会場でほぼ切れ目なく配置されていた。

入口は扉1つで,京都の料亭並みに間口は狭かったが,中は広々していた。3,000〜4,000m2はあったろうか,これだけゆったりしたデモ展示会場は見たことがない。

アートギャラリーは奥に行くほど技術性の高いものに,そこから続くEテックは,アート性の高いものから順に時計回りで会場を巡れるようレイアウトされていた。主催者側の会場デザインや照明もよく,ボリューム的にもクオリティ的にも,過去参加した中ではベストだと感じた。同じ意見の参加者も少なくなかった。

アートギャラリー側で個人的にいいなと感じたのは,ニューヨーク大学の女性2人の作品『Text Rain』と,ダニエル・ロージン氏の『Wooden Mirror』だ。両方ともNHK BS1のSIGGRAPHレポート番組で取り上げられていたから,筆者の鑑識眼も水準だということか。

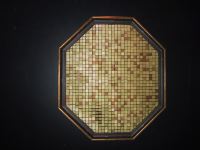

前者は,大型スクリーンの前に立った観衆のシルエット認識を利用してインタラクティブ・アートを構成している。詩の一節の各文字が,ゆっくり雨のように降ってきて体験者のシルエットにぶつかって止まる。いかにも女性らしい感性のメディア・アート作品だ。後者は,画素に見立てた木片の角度をコンピュータ制御で変化させ,まるでミラーのように画像を描くエレガントな秀作である(写真3)。最初金属かと思ったほどで,とても木片には見えなかった。

写真3 Wooden Mirror |  写真4 会場中央のジャンボ・スクリーン |

Eテックの広々とした会場の中央には,ゆったりと休憩できるソファがいくつも置かれていた。その上に巨大なスクリーンが吊るされていて,主要なデモの映像を順に表示していた(写真4)。1000インチ以上もあっただろうか?こんなジャンボスクリーンは映画館以外ではお目にかかったことがない。いや,シネコンの小さなシアターのスクリーンよりずっと大きい。

このEテックに,筆者らのグループからはImagina 2000で展示した複合現実型エンターテインメント「RV-Border Guards」を投稿し採択された。SIGGRAPHではずっと多くの観衆が予想されたので,装着の面倒さを避けるため,腕に巻き付けるアクションユニットから,もっと直感的で利用しやすいモデルガンへと変更した。その他,現実世界の造形物も一新し,登場するインベーダーもシースルーHMDで見えるGUIもかなり変更した。同じシューティング・ゲームの枠組みを踏襲しながら,ルックスはかなり変わったので,名前も思い切ってAquaGauntlet(アクア・ガントレット)と改称した。

この展示は,SIGGRAPH 98のAR2ホッケーよりも好評で盛況だった。自分たちで評価するのははばかられるが,たくさんの人からお褒めの言葉を頂戴したから,技術の完成度,コンテンツの充実度,アトラクションとしての魅力は備わっていたのだろう。カップルから,少年・少女,乳児連れの母親,車椅子の老婦人まで,何でこんな人達がSIGGRAPHに来るんだと思う人々が,このMRエンターテインメントを楽しんでいった(写真5)。リピーターが多かったことからも,この種のエンターテインメントの可能性は大と言えるだろう。「どうして商業展示の方に出さないのか?」との声も多かった。もちろん,展示費用がかかるのと,まだ研究開発段階なのに問い合わせが多いと困るからである。(ちなみに,アートギャラリーもEテックも,応募&採択の方式なので,出展料は取られない。)

アートギャラリーは57作品中日本からは2作品なのに,Eテックには29展示のうち日本から11作品も選ばれている。うちATRから4作品である。これは特筆に価する。論文に比べると言葉のハンディは少なく,見せて体験させられる作品は,分かりやすいし高い評価が得られるのだろう。自分たちも出展したので,他の作品の評価は控えておこう。

写真5 AquqGauntletの展示風景 |  写真6 ややゆったりしたExhibition会場 |

アートギャラリーとEテックの両方を総じて,石井裕氏,岩井俊雄氏のアイデアに似た作品が多いなと感じた。ビデオ・プロジェクタとサウンドの組み合わせや,触って楽しむインタフェースの導入が増えてきたということだ。また言い換えれば,そういったインタラクションを実現できるだけのコンピューティング・パワーが備わったということだ。

大きなブースは減って小じんまりと 商業展示のExhibitionの出展社数も有効展示面積も微減であるが,4年前と比べてそんなに減っている訳ではない(表2)。しかし,一般入場者が少ないだけに,会場はゆったりしていたと感じた(写真6)。初参加した97年のLAと比べると,あの時のムンムンした熱気は感じられない。

| 表2 SIGGRAPH参加者/出展社の推移 | ||||

| | ||||

| 開催年 | 開催地 | 入場者数 | 出展社数 | 有効展示 面積(ft2) |

| | ||||

| 95 | ロサンジェルス | 38,661 | 280 | ? |

| 96 | ニューオーリンズ | 28,500 | 321 | ? |

| 97 | ロサンジェルス | 48,700 | 359 | 182,600 |

| 98 | オーランド | 32,210 | 327 | 171,955 |

| 99 | ロサンジェルス | 42,690 | 337 | 154,400 |

| 00 | ニューオーリンズ | 25,986 | 316 | 142,645 |

| | ||||

最大の違いは,大企業の広い面積を求める展示が姿を消したことだ。SIGGRAPHのCOMDEX化と評したように,IBM,コンパック,デル,アップル,HP,マイクロソフト,インテル…といったパソコン業界の雄がこぞって大きなブースを構えていた。そのほとんどは出展を取り止めてしまっている。迎え撃つSGI,サンマイクロも負けずにその上を行こうと構えていたが,今ではこちらもその勢いは感じられない。

派手なショーの要素は減ったが,小じんまりとしたブースは残り,SIGGRAPH本来の展示に戻ったという印象が強い。3Dスキャナ,モーション・キャプチャなど技術中心の新製品は,やはりこの展示会をウォッチしておく必要がある。

残念なのは,写真やビデオの撮影が禁止されてしまったことだ。入口で厳しくチェックしていたが,知ってか知らずか会場内でカメラを構える観客に,撮影を取り締まる係員の叱責が目立った。これでは帰国後のレポートも書きにくい。宣伝目的の商業展示なのに,何をそう目くじら立てるのだろうか。一部の作品の著作権を気にしての制限なら,見本市としては本末転倒だろう。

SGI社の退潮著しい中で,Alias|Wavefont社のMAYAや,Softimage,3D Studio MAXなどのソフトウェア・ツールの方が元気がいいのは昨年と同じである。Program & Buyer's Guideに全ページ広告を載せているのも,大半がモデリングやレンダリングのツールか,CG & VFXスタジオだ。「ソフトばっかりで,ハード屋さんの影がうすくなりましたねぇ」とは,会場で出会ったT社のD部長の声である。

同様に日本の電機メーカーの影もうすく,出展もほとんどなくなってしまった。唯一気をはいているのはソニー・グループだけだ。現地法人のSony Electronicsの他に,目立ったのは最大面積のブースを確保していたプレステのソニー・コンピュータエンタテインメント社である。時代の象徴と言えるだろう。その内容については,後述のゲームの章で語ることにしよう。

3.SFX火山2000年の大噴火

今年も一段とエンターテインメント指向

昨年の「3度目のSIGGRAPH」では,「映画とゲームの話題」という1章を設けたが,今年はさらにこの傾向が強まっていた。極論すれば,今やSIGGRAPHは映画とゲームのためのCGショウだと言えるだろう。といっても,映画のSFXとビデオゲームが拮抗しているわけではなく,比率からすれば,7:3か8:2といった勢力分布だろう。

映画好きでない本CIFシリーズの読者にとっては,またまた映画の話題かと思われるだろうが,これが現実である。今や映像制作のSFX/VFXを抜きにCGを語れないし,マルチメディアも語れない。今回の特別編の展開がその象徴である。ミレニアム・フィーバーの前後のディジタル革命の様相をなるべく忠実にお伝えしようと思ったのだが,携帯電話周辺の話題ではまだ映像の出番はなく,ImaginaもSIGGRAPHも,話題はゲームとSFX/VFXに帰着してしまうのである。

事実は事実として受け止め,SIGGRAPHでのSFXの話題をレポートしよう。SFXに役立つ技術というならモーション・キャプチャもサブディビジョンもノンフォトリアリスティック・レンダリングも入ってしまい,大半のセッションが関係してしまう。映画のメイキングだけに限っても,Sketches & Applicationsで5セッション,特別セッションが2つもあった。そして特筆すべきは,商業映画1本のメイキングだけを聞かせる(チュートリアル)コースが登場したことである。

一般に,国際会議の本番の論文発表の前にあるチュートリアルは,当該分野の主たるテーマをいくつか選び,理論から応用まで体系的な技術解説をするのが慣例である。ここだけ別料金で,そこそこいい値段を取るから,話す方も聴くほうも真剣である。SIGGRAPHの40余のCoursesは,半日または全日のコースだが,Full Conference登録参加者にはすべて無料である(というか,参加費に含まれている)ことはこれまでにも書いた。といった特殊性はあるものの,40余のテーマはCG最新の技術動向とその勢力分布を反映しているとされてきた。

この中に半日コースで『ダイナソー』(ウォルト・ディズニー映画)と,1日コースで『スチュアート・リトル』(コロンビア映画)のメイキングが取り上げられた。「Subdivision for Modeling and Animation」「3D Geometry Compression 」「Approaches for Procedural Shading on Graphics Hardware 」「Advanced Issues in Level of Detail」といった純技術的な硬いテーマと並んで,劇場用映画がCG技術を解脱する教材として扱われるようになったということだ。

見事な質感と色調合わせ

昨年も一昨年もCoursesはスキップしたのだが,実を言うと,この「The Art and Technology of Disney's "Dinosaur"」が初日午後からあるというので今年は2日早くやってきたのである。5月号の付録でも書いたように『ダイナソー』の予告編はCG恐竜の迫力ある姿をウリにしていた。本編の日本公開は暮れまで待たなければならないので,早くこのメイキングを見ておきたかった。

約3,000人収容のメインホールはほぼ満席だった。初日のコースでこの入りはすごい。3.5時間,12人の講師によるコースは,その期待に応える充実した内容だった。

ディズニー作品といっても,セル調アニメでもフルCGでもなく,実写シーンを背景にフルCGの恐竜やキツネザルなどが登場する映画である。この映画の構想から恐竜学入門に始まり,キャラクタ・デザインから参考にした象やキリンの動きの解析,モデリングからシェーディングに至る一貫した流れの詳しい解説講演は,まさにチュートリアル・コースに相応しかった。

1,300カットに及ぶ合成シーンに登場する約30種類の動物のほとんどが筋肉モデルで表現され,動きを与えられている。顔を筋肉モデルで表現し,表情合成を試みた研究がなされたのがまだ5〜6年前だから,これを全身に利用し実用的に使っているとは思わなかった。

恐竜の皮膚の質感,動きの重量感のリアリティは素晴らしい。もっと語るに値するのは実写とCGの見事なまでのトーンの調整だ。赤茶けた砂漠のシーンも,青暗い岩場のシーンも,薄明かりの洞穴内のシーンも,背景と恐竜の色合いがピッタリ一致している。CG側に手を入れても合わない場合は,実写映像の方を複雑な画像処理で調整している。そのやり方は小手先のヒストグラム変換や色相変換ではない。ここに加わる砂塵や埃,雨や雪のCG表現も極めてハイレベルだ。

もう1つ特筆すべきは,疾走する身長25mの恐竜の視点で見た光景撮影のための「Dino-cam」なる装置だ。2基の高い鉄柱間に吊り橋のようにワイヤーをわたし,ここに毎秒15mの速さで移動できるコンピュータ制御のカメラを取り付けて撮影するという代物だ。何事も徹底してやるというハリウッドの伝統が感じられたメイキングであった。1つの映画にここまでやるのかと恐れ入るばかりだ。

こうなると本物が見たくなり,翌日タクシーを飛ばし郊外の映画館に『ダイナソー』を見に行った。平日昼間の割引きがあったとはいえ,入場料はたったの$4.25。これがアメリカだ。

今では気軽に天変地異のCG表現

2日目は,全日コースの「"Stuart Little": A Tale of Fur, Costumes,

Performances, and Integration: Breathing Real Life into a Digital Character」が組まれていた。まさに表題通りの内容で,全7時間,6人の講師が何度も登場するヘビーなコースだった。Imagina

2000でメイキングのポイントは聞いていたし(5月号参照),ちょっと詳しすぎたので,午前中だけでエスケープしてしまった。『ダイナソー』に比べて半年近く前の作品(SFX映画時評は6月号参照)で,もう何度か語られているせいか,席は5〜6割程度しか埋まっていなかった。それでもSFX史に残る作品であると思う。

特別セッションの「Industrial Light + Magic: The Making of

"The Perfect Storm"」の嵐の迫力は,先月号で述べたからもういいだろう。このディジタル・ウォーターの水しぶきの前に,同じILM社で流体力学を利用した血しぶきのCG表現にチャレンジしていたようだ。『スリーピー・ホロウ』の1カット,ヒロインの母親から血が吹き出す夢のシーンも,流体力学とパーティクル法に基づいている。スタジオを血まみれにしたくなかったという監督の意向というが,この短い1カットのためによくやるものだ。

一方,ドリームワークスのセル調長編アニメ『エル・ドラド』の水の表現も上出来だった。立方体のパーティクルに重力その他のパラメータを与え,滝のように落ちる動きにテクスチャを貼るといったやり方である。『パーフェクト

ストーム』のフォトリアリティとは違った味付けで,こういう技法にも磨きがかかっているのは喜ばしい。

同じドリームワークスが製作中のフルCG長編アニメ『Shrek』のメイキングには,Sketches

& Applicationsの1セッション(発表4件)が丸ごと割り当てられていた。こちらは,木や草の表現にも新しい手法を次々と導入している。ディズニーの『ターザン』の絵画調とは違ったもっとCG的なアプローチだ。髪の毛や衣類のシミュレーションも,『スチュアート・リトル』とは異なるやり方だ。それぞれ独立したCGスタジオが,各々独自の技術を磨いているというのが頼もしい。

髪の毛や布の質感と同様,草木・炎・煙・雲・水などはいずれもCGが苦手とした対象だった。いまその表現が飛躍的に向上しつつある。論文発表でも.人気ロック・グループの名をもじった「Earth,

Wind, Fire, and Water」というセッションがあった。いまなお研究対象としても重要テーマであるが,同じことを映画制作の実務分野が圧倒的なパワーで試し成功しているのである。

写真7 『ロボコップ』に搭乗した巨大ロボットの模型 |

モーション・キャプチャの功罪

自然現象の表現と並んでチャレンジすべきテーマは,人間の動きの表現である。特別セッション「Phil

Tippet's History of Animation」は,コマ撮りの達人フィル・ティペット氏によるアニメ史の回顧だった。会場外のロビーには,彼が操って動きを与えたクリーチャーやロボットが何点か展示されていて,このオスカー・ウィナーの業績を称えていた(写真7)。懐かしのキングコング,ミッキーマウス,スーパーマンの拙い動きから,『タイタニック』『SW

エピソード1』 『スチュワート・リトル』に至るキャラクタの動きの歴史で,ティペット氏は,自ら磨き上げてきたストップ・モーション技術に固執することなく,CGの表現力,モーション・キャプチャの威力について素直に評価していたのが印象的だった。

モーション・キャプチャという便利な方法のおかげで,人間の動きをなぞることはぐっと実現しやすくなった。しかし,サーフェス・レンダリングにおけるテクスチャ・マッピングと同様,いわば丸覚えの安直なやり方なので,これでは表層的な動きしか表現できない。3D-CG化されていても,伝統あるセル調アニメはモーション・キャプチャを嫌い,アニメータによる動きの振り付けを好む。実写ベースのSFXには,ティペット氏のようなエキスパートが再評価されている。

人体内部の表現と動きの再現を驚くべきクオリティで達成したのは,付録で評した『インビジブル』である。透明人間が主役のこの映画のメイキングにも「Hollow

Men and Invisible People - Layers of a Digital Actor」なる1セッションが割り当てられていた。この映画の人体の解剖学的表現は,まさに医学教育に使えるほどの出来栄えで,ただただよくぞここまでやるなと恐れ入る。

この他のセッションでは,『トイ・ストーリー2』の膨大なポリゴン数を要する空港のシーン,『ギャラクシー・クエスト』の岩男,『X-メン』で上院議員の身体が膨張し水となって流れてしまうシーン,等々のメイキングが紹介されたが,キリがないので止めておこう。

地殻変動でマグマ噴出

『スチュアート・リトル』『ダイナソー』『パーフェクト ストーム』『インビジブル』のCG映像は,いずれをとっても驚くべきクオリティである。しっかりした物理的なモデルに基づき,しかるべきデザインとシミュレーションを繰り返し,その後に膨大な計算量で描かれた作品だ。実写映像と合成して全く違和感を感じさせないよう,伝統的なカメラワークや照明まで考慮してあるのだから,これはもう「フォトリアリティ」というより「シネマリアリティ」とでもいうべきだろうか。

もうお分かりだろう。CG分野の主要研究テーマが,SFX映画制作に飲み込まれているのである。まともなCG研究者が思いつくこと,研究としてやるべきことを,映画が先にほぼ完璧にこなしているのである。

そんな映画が1本でなく,ほぼ同時期に4本も制作されたことに注意しよう。6月号で「映像新世紀はもう始まっている」と書いた。これは,図らずも映画誕生100周年にあたる1995年前後に映像制作へのディジタル技術の本格導入が始まったという意味だったのだが,上記の4本はまさにその1995〜96年頃に企画された作品群である。

これだけのCGデザイン&計算コストを支えるだけの映画市場がそこにあり,完全主義者の監督と,凝り性のVFXスーパバイザやCGアーティスト達と,話題性を求める配給会社の思惑が重なり合って,2000年にそのパワーが炸裂したということだ。地殻変動を伴った火山活動でマグマが噴き出し始めたと言い換えてもいい。あるパネル中で発表者から「ハリウッドはいま自己革命中」と言葉があったが,言い得て妙である。

それにしてもよくもまぁ,平気でここまで自分たちの手のうちを開示するものだ。比較的口の固い老舗ILMも,SIGGRAPHには大挙してやって来る。日頃のウサ晴らしのつもりだろうか。「どうだ見てみろ,凄いだろ」と得意げで,同業者にひけらかしたい心情が見て取れる。その競争心と虚栄心がCG技術の進歩につながっているなら結構なことだ。 (以下,次号につづく)