コンピュータイメージフロンティア特別 編(全3回)

ISMR'99報告

バーチャルとリアルの視点(上)

O plus E, Vol.21, No.8, pp.1024-1033, 1999

プロローグ

久々にCIFシリーズを書くことにした。先月号でSFX時評だけ先に登場させたのだが,今月から全3回の予定で特別 編をお届けする。

昨年7月号まで続けたコンピュータイメージフロンティアŁ「電脳映像空間の進化」シリーズは,『電脳空間右往左往〜岐路に立つディジタル革命』(NTT出版)として3月に出版された。本誌連載稿は約6割に圧縮し,新たにかなりの分量 を加筆した。

しばらく休んでいると,まだ再開しないのかという声もしばしば届く。業務上の調査結果 も書いているものの,プロの文筆業ではないので,そうそう雑文ばかり書いているわけにはいかない。時間的制約もあるが,CIFシリーズとしては,最近あまり調べたい/書きたいネタがなくなってきたことも事実である。新しい世紀が始まるときっと世の中も盛り上がるだろうから,シリーズĽはその頃まで暖めておくことにしよう。それまでは何度か番外編を書き留めることにしたい。

昨年11月,サンフランシスコでのIWAR(Inter-national Workshop on Augmented Reality)に参加したというと,なぜ番外編に書かなかったのかと言われてしまった。それも,プロの雑誌記者にである。SIGGRAPHネタを続けて書いたので,(自分は参加せずに)記事をアテにしていたらしい。おやおや,そこまで読まれているなら,O plus Eも本CIFシリーズも大したものだ。

確かにその折に,スタンフォード大学,ワシントン大学,ボーイング社,マイクロソフト社の研究所も巡ってきた。いつも通 りなら,番外編1〜2回分書くだけのネタは十分にあった。実をいうと,❸ともども自分たちが主催したISMR'99(1999年3月9〜11日,於パシフィコ横浜)の準備に大わらわで,とても参加報告,見聞記など書いている余裕はなかったのである。

では,多大なエネルギーを傾注した一大シンポジウムISMR'99をレポートしないのかと言われると<。裏も表も知り尽くしていて,公式の会計報告などをしていると,とてもCIF番外編の気分ではなかった。しかし,改めて考え直してみると,レポートし分析すべき内容は山のようにある。なかなか客観的な目では見られないのだが,全く避けて通 るのは,「情報通信技術の進歩による映像メディアの大きな地殻変動を,自分の目で確かめ,同時代の記録として残しておく」という本シリーズの精神に反することだ。こう考えて,ISMR '99で2回,8月のSIGGRAPH 99で1回書くことにして,特別編と称することにした(別 に,番外編と違いはないのだが,頑張って3回書くぞ,という単なる気合である)。

いつものルポ・スタイルを取りたいが,ついつい主催者としての舞台裏も出てしまいそうなので,参加者と主催者,別 々の人格として書くことにした。今回は,パートナーの![]() もまた楽屋サイドの人間なので,知的水準・好奇心は

もまた楽屋サイドの人間なので,知的水準・好奇心は![]() 並みで客観的立場の架空の参加者❹を仕立てることにした。果 たしてこの目論見が成功するかどうか,時は3月に溯って幕を開けてみよう。 (

並みで客観的立場の架空の参加者❹を仕立てることにした。果 たしてこの目論見が成功するかどうか,時は3月に溯って幕を開けてみよう。 (![]() Dr. SPIDER)

Dr. SPIDER)

第1幕 Virtual Participant ❹の目:みなとみらいの曇り空

力が入ったプログラム編成

3月は学会シーズンです。各種展示会・講習会などの催事も重なる秋シーズンほどではないにしても,研究会・全国大会・シンポジウムなどが目白押しで,どれに参加しようか迷ってしまいます。純然たる学会には,発表者以外にほとんど参加者がいない淋しいものもありますが,よく準備されたシンポジウムやセミナーは,プログラムも充実していて情報源として有用です。

今回参加したのは,第1回複合現実感国際シンポジウム(First International Symposium on Mixed Reality;ISMR'99)です。本誌1998年3月号で紹介されていた「複合現実感」をテーマとした初めての国際的な会議とのことです。国内で開催される国際会議というと,動員がかけられて止むなく頭数として参加することが多いのですが,これは面 白そうなので自分で選んで出かけることにしました。

というのは,どういうルートからなのか届いたAdvance Programが,とてもおシャレだったからです。ホームページもそれに符合して,かなり凝っています。レセプション時にオープンするMedia Art Galleryや,バンケット時に開催のEvening Plenaryなど,プログラム編成にも力が入っていることが感じられます。展示やツアーなど,演し物も盛り沢山です。周りの人たちの経験でも,こういう会議にハズレは少ないとのことです。

話題のウエアラブル・コンピュータとの関係も深いということからこの会議に注目した人も少ないようです。情報処理学会全国大会と全く会期が重なっていたのですが,「みなとみらい」のパシフィコ横浜まで3日間出かけることにしました。

さて,シンポジウム初日の3月9日,空はどんより曇っていました。今日は雨も降るというので,久々に折り畳み傘を持って出かけてきました。大きなイベントだと桜木町駅から無料のシャトルバスが出ているのですが,今回はついていませんでした。会場までは少し遠いけれど,途中のランドマークタワーまではエスカレーターや動く歩道があります。さすが観光スポットですね。

ランドマーク・プラザを抜けたところに,別のショッピング・モールが建っていました。昨年夏にオープンしたクイーンズ・スクェアです。しばらく来ないうちに随分立派なビルが出来たのですね。まだ朝早いのでお店はほとんど開いていませんでしたが,とてもファッショナブルなモールです。横浜博から10年近く経って,ようやく「みなとみらい地区」も街らしくなってきたようです。今では首都圏有数のデートコースというのもうなづけます。

写真1 パシフィコ横浜 |

このクイーンズ・スクェアを通り抜けた一番海沿いのゾーンがパシフィコ横浜です。第3セクターが運営するこのイベント施設には,大きな国際会議場や展示場があり,船の帆の形をしたインターコンチネンタル・ホテルも,そのテナントの一部のようです(写

真1)。有明のビッグサイトや幕張メッセの出現でイベント回数はやや減っているようですが,こうして桜木町からつながった街並みを見ると,周囲環境は随一でしょう。実際,この地域にはファースト・フードからホテルの高級レストランまでさまざまなレストランやコーヒーショップもあり,会期中は昼食の店探しに苦労することはありませんでした。ロサンジェルス・コンベンション・センターのあのメニューの貧困さ,毎日チーズバーガーかピザばかり食べていたのと比べると,ここは天国のようです。

予稿集が立派!

会議報告のつもりが,HanakoやYokohama Walkerのようになってしまったので,そろそろ本題に入りましょう。初日朝のレジストレーションでは,大きな混乱もなくすんなりと資料一式を手にして入場することができました。朝イチの参加者は200名足らずといったところでしょうか。もちろん大半は日本人です。バーチャルリアリティやヒューマンインタフェース関連は女性参加者の比率が高いのですが,この会議はそれほどでもありません。やはり,参加費(早期登録割引45,000円,当日55,000円)がかさむと,会社のお金で来られる女性は減るのでしょうか。海外の国際会議と比べて換算すると決して高くはないのですが,日本だと結構な値段だと感じてしまいます。

そう思っていたのですが,手にした資料一式を見ると,価格だけのことはありそうだと感じました。まず,布製の立派なコンファレンス・バッグがついていました。ホームページのデザインなどから,密かに期待していたのですが,これは大正解でした。グッドデザインのロゴマークをあしらったすっきりした仕上げです(写 真2)。これなら後で持ち歩いても気恥ずかしくありません。

写真2 ISMR'99コンファレンス・バッグ 写 真3 ISMR'99予稿論文集 |

中身はもっと充実していました。ポスターセッションのアブストラクト集やビデオ・プロシーディングスもついていたのですが,何といっても驚いたのはメインの予稿論文集です。いわゆるカメラレディの論文をオフセット印刷して綴じたものではなく,ハードカバーの立派な単行本なのです(写 真3)。数式も写真もとてもキレイで,カラー写真も入ってる本格的な書籍です。後日発行の論文集ならともかく,開催当日にこういう本の形で予稿集が提供されるのは初めてです(私が知らなかっただけで,時々あるそうです。ただしもっと低品質の写 真製版がほとんどだそうですが)。

もちろん,大切なのは外観ではなく内容なのですが,これだけしっかり作ってあると,きっと中身も濃いのだろうと思わせてしまいます。英語の文献だとなおさらです。実際,予稿がいい加減な講演はまとまりがないことが多く,しっかり準備された講演は聴衆に訴えるものがありますね。そういう意味では,予稿集の体裁と会議の中身は正の相関関係があるようです。

この予稿集を誉める声が周りからも聞こえてきます。基調講演が始まる前から,しっかり聞いて勉強して帰らなくてはと身構えてしまいました。これは,まんまと主催者の演出にハマってしまったのかもしれません。

(❹) 舞台裏1 Real Host❺の思惑:ISMR'99のグランドデザイン

折り返し点での一大イベント

ISMR'99は,我々のMRプロジェクト(正式名称は「複合現実感システムに関する試験研究」)の中間成果 報告会の企画が元になっている。当初から4年余の国策研究プロジェクトの中間で,海外から第一線の研究者を集め,成果 を披露するとともに後半の活力となるようなディスカッションの場を設けようと計画していた。

我々のMRシステム研究所(以下,MR研)は1999年1月31日に設立され,試験研究期間は2001年3月31日まであるから,4年2ヶ月と1日のプロジェクトである。マラソンの42.195kmになぞらえるなら,1年がほぼ10キロに当たる。1999年3月9日〜11日は,まさに中間点を過ぎたばかりで21.5キロ付近を走っていることになり,ここを折り返し点にしようと考えた。

イメージ的に近いのは,ATRが海外から著名な研究者を何名も招聘するATRセミナーである。国内の関連研究機関にも無料で参加を呼びかけてくれるので,関係者が一同に会して活発な討論の場となっている。ATRが研究社会で存在感があるのは,出資企業数や予算規模が大きいだけでなく,こうしたオープンな活動も寄与している。もともとMRプロジェクトは,同制度の下に運営されているATRをかなり意識して計画立案した。いいところは何でも真似るのに吝かではない。外国人研究者の雇用も,この種のセミナーも当然その対象であった。

同じやるなら,もっとスケールアップし,何しろハイレベルな会議にしたかった。それには,当該分野の一流どころを網羅してしまうに限る。ラウンドテーブル形式で討論させ,聴衆も含め100名以下がいいだろう。あるレベルを越えれば,互いに触発され,議論が自然発火し相乗効果 が現れる。AI分野なら1955年のダートマス会議,VR分野なら1990年のサンタバーバラ会議と,後々まで語り継がれる記念碑な会合がある。分野が若く,大いなる発展性があるところに,有為の人材が集まるとそこから何かが生まれるのである。

そう考えたものの,我々はATRのように立派な建物をもっていないので,これだけの会議を開く部屋も設備もない。やむなく会場を外に求め,近くのパシフィコ横浜を借りることになった。ここなら国際的な会合の場として恥ずかしくない。MR研のデモの見学にはシャトルバスを出せばいいだろう。

器が決まれば,中身も贅沢したくなった。海外の著名人を網羅するなら,MR研究やプロジェクト参加大学だけでなく国内もオールスターで行こうということになった。学術系だけで招待講演者には計20数名の名が上がった。それなら,MR研のプライベート・セミナーではなく,日本VR学会と共催の形にして,産業界からも広く参加者を募ろうということになった。さらに,学会名が表に出るなら,招待講演のほかに,ポスター発表や技術デモも公募することにした。となると会場も増え,本格的な国際研究集会の体裁を整えるには,レセプションやバンケットや予稿集も必要となる。ここまでくると,無料では維持できず,参加費を取ることになり,実行委員会やプログラム委員会も組織された。筑波大学の大田友一教授が実行委員長,筆者が副委員長である。

当初からぜひ実現したかったのは,テクニカルセッションの他に,アートやエンターテインメント関連のセッションを設けることである。VR学会の大会や文化フォーラムにはそういう香りがするし,SIGGRAPHはもっと多彩 である。MR技術は,それだけの可能性を秘めているはずである。本物のメディアアーティストやハリウッドに連なるデジタルプロダクション関係者を呼んできて,我々の技術レベルも見せたかった。何よりも,自分たちで企画して楽しいことを盛り込みたかった。本シリーズの読者なら,その想いは理解していただけるだろう。

海外のアーティストを探したが,「複合現実感」のコンセプトに最もピッタリしているのは,日本の岩井俊雄氏だということになった。それなら岩井氏の作品を展示させてもらい,他のアーティストにも声をかけメディアアートギャラリーを設けたらという案が出た。一方,エンターテインメント系は,講師を呼ぶにも謝金もかさむ。ここだけの半日の特別 セッションとして非学術系の参加者も募集し,NICOGRAPHセミナー風に同時通 訳もつけようということになった。シンポジウムの最後にはパネル討論も入れることになった。

20余名の招待講演と学会としてのポスターとデモの上に,これだけのものを盛り込むのである。いずれもどこかでやっていることとはいえ,スタイルが決まっていない第1回会議で全部やるのは欲張り過ぎだ。さすがに,企業からの寄付を募ったり,商品展示会をやることは断念した。

LaTeXはもうコリゴリ

欲張り過ぎの最たるものは,予稿論文集である。著名人の招待講演には,ほんのアブストラクト程度しかついていないこともあるが,しっかりした論文を書いてもらうことにした。これだけのメンバーを集め,歴史に残る会合とするには,それに見合う記録を残すに限る。オースルスターの招待講演者達が,自グループの歴史と現状と今後の展望を述べてくれれば,極めて資料性の高い論文集になることは間違いない。 ところが,せっかく立派な予稿集を作っても,参加者にしか配らないのではもったいない。しかし,日本VR学会主催では国際的なサーキュレーションは見込めない。IEEEやACMの主催にすると,手続きも面 倒である。そこで,単行本として編纂し,海外のメジャーな出版社から流通させることにした。紆余曲折はあったが,国内のオーム社が印刷し,世界最大の出版社ドイツのシュプリンガー社の流通 経過で海外でも販売できることになった。余談であるが,共同出版でも出版社ごとにISBN番号は別 々に割り当てられることを初めて知った。

結果的には立派な本に仕上がったが,その製作には筆舌に尽くしがたい苦労があった。まず,締切を過ぎても原稿が一向に集まらないのである。大物ほど原稿が遅いのは常であるが,今回は格別 である。全招待講演の会議も,予稿集を当日ハードカバーで発行した例もあるが,両方を一緒にしたのがまずかった。 さらに苦労の元となったのは,印刷クオリティを考えてLaTeXでの入稿にしたことである。日本の学会は,今頃になってLaTeXでの論文投稿を求めるところが増えたが,海外はとっくにLaTeX離れが進んでいる。海外からは約半数がWordファイルで,その他様々な電子データで届くことになった。LaTeXへの変換と,この扱いにくい処理系での原稿編集には,❸とMR研の若手メンバー6名がフルに1ヶ月費やす羽目になってしまった。ISMR'99は大成功であったが,この編集作業だけは二度と繰り返したくない体験である。

愚痴はもうよそう。大勢の参加者からこの論文集の仕上がりを褒められたときは嬉しかった。後から論文集を出そうとしたら,こうは行かなかっただろう。4ヶ月前に開催されたIWARの論文集は,後で届けるといいながら未だに完成しないのだから,開催前の踏ん張りがいかに大切かが証明されたことになる。 (![]() )

)

第2幕 基調講演・招待講演:ここは外国か?

一流は分かりやすい

招待講演のうち,6件が基調講演扱いで少し長めの時間が割り当てられ,第1日目の午前にまとまっていました。ノースカロライナ大学のH. Fuchs教授,カーネギーメロン大学の金出武雄教授,トロント大学のP. Milgram準教授の3名です。いずれも,この分野ではよく知られた有名人です。

Fuchs先生,Milgram先生は,何年か前にATRのセミナーで講演された時に初めてお目にかかりました。Fuchs先生はSIGGRAPH 25年史にも名前の出てくるCG界のビッグネームであり,Milgram先生は一昨年のICAT でも基調講演されています。金出先生は,もう皆さん御存知ですね。人工知能,コンピュータビジョン分野で大きな業績をあげておられ,このCIFシリーズには1992年 9月号に登場され自律走行車プロジェクトの話をされています。しばらく前から「Virtualized Reality」というテーマで研究されていることは知っていましたが,この日初めてまとまったお話を聞くことができました。

「Mixed Reality」というのはMilgram先生が提唱された言葉で,Augmented Reality(AR)とAugmented Virtuality(VR)の両方を含みます。この基調講演3題は,AR側の代表選手としてFuchs先生,AV側の代表選手として金出先生,それをまとめたMRの枠組をMilgram先生という構図になっていました。

基調講演には同時通訳がついていると思った参加者には当て外れでした。すべて英語での講演でしたが,いずれもかなり分かりやすい方でした。やはり一流の先生は説得力のある話し方をされます。聴衆の大半が日本人ということで,ペース配分は加減して下さったのだと思われます(写 真4)。前の方でしきりに写真を写している人がいると思ったら,報道関係者だったようです。この日の夜には,早速この基調講演の模様がウェブ上に掲載されていました。

|

|

午後からの招待講演のセッションも,どれもかなり高度な内容で良質の講演でした。とてもその内容をここに列挙できませんが,相当な情報量 がありました。いずれの講演にも,立派なビデオがついていました。数式や図表は後で予稿集を読めばいいやと思ってしまうのですが,ビデオの情報量 は圧倒的です。良くできたビデオのついた発表が続くと,それだけで参加してよかったと感じます。その反面 ,自分はよく理解したつもりでも,自分の研究室に戻ってからこれをどう表現し報告して良いのか迷ってしまいます。ビデオ予稿集にも何点か作品が収録されていましたが,発表時のもののごく一部に過ぎません。発表者にとっても大切な財産ですから,そうそうオープンにしてくれないのでしょう。

アフターサービスも万全

もっと印象的だったのは,各発表に対して実に活発な質疑応答と討論が行われていたことです。海外ならば当然のことですが,日本だと全くフロアから手が上がらず,座長がやむなく質問して終わるケースがほとんどです。それが,ここはまるで外国かと思ってしまいました。これも横浜という土地柄のせいでしょうか。会期中どう見ても外国人は一割ちょっとと見受けられたのですが,前の方に陣取った外国人が活発で,日本人の大半は後ろの方で傍聴人よろしく座っていたようです。

実をいうと,ホットな議論がなされていることは伝わってきたのですが,内容は私にはほとんど理解できませんでした。やはり,本格的な英語での応酬となると,普通 の日本人には同時通訳なしでは苦しいところです。これが理解できれば,この会議は満点だったのに……と思っていたら,最近朗報が飛び込んできました。質疑と討論の部分がテープ起こしされ,しかも日本語訳までついて,ウェブサイトにアップされているとの知らせが,全参加者に通 知されてきたのです。ここまでのアフターサービスはお目にかかったことはありません。これは役立ちますね。

また,このISMR'99の参加報告が,VR News誌の4月号(Vol. 8,Issue 3)に載っていました。ポスターセッションの発表者の1人,R. Behringer氏(ロックウェル・サイエンス・センター)が,各講演をコンパクトにレポートしておられます。 この会議の3日間は,ずっと雨模様でした。そのため,港を見に出かけることも中華街に足を伸ばすこともなく,ずっと真面 目に参加する破目になりました。 基調講演,その他の全招待講演を通してどれがベストだったかといえば,私には金出先生の基調講演が最も分かりやすく,ためになりました。アンケートの集計結果 でも,やはり断トツの一番人気だったようです。どうやら,私の目も確かだったようです。

(❹) 舞台裏2 痛恨の大不祥事

オールスターの揃い踏み

原稿入手には苦労させられたものの,勢揃いしたオールスター・キャストを眺めるのは嬉しいものである。全3日間のプログラム構成を考えるのも,主催者にとっては楽しい作業であった。(表1)プロ野球の監督もこんな気分かなと思う。あれこれ,入れ換えたり,くくりを変えたり……打線やポジションをいじるようなものである。 基調講演45分,他の招待講演35分(ともに質疑応答時間を含む)は,短すぎるとの声もあった。確かに,それぞれは1時間でも2時間でも拝聴に値する話である。しかし,このISMR'99は,一流どころを揃え囲い込んでしまうことが目的であったから,招待者数を減らすことはできない。したがって,1件あたりの講演時間を長くすることもできない。パラレル・セッションにしてしまっては,一同に会して討論するという第一の目的が失われてしまうからである。

海外から学術系13名,非学術系2名の講師を招いたのでは,旅費・滞在費だけでも大変だっただろうと言われると,その通 りである。通常の国際研究集会では,とても予算的に実現できる人数ではない。これはもともとMRプロジェクトが計画していた国際シンポジウムだからである。その一方で,プライベート・セミナーでなく,学会主催の純学術的な国際会議とした効用も大きい。学術系の招待講演者には謝金を払わずに済んだからである。もちろん,国内の講師には旅費も滞在費も払っていない。今回の共催は,こういう財政面 のメリットが大きく,参加者にとってはコストパフォーマンスの良い会議であったはずだ。 著名人を集め,一同に会するという作戦は,大成功であった。1〜2名だけビッグネームを招待すると,その世話に結構気を遣うものだが,これだけ揃うと互いに旧知の間柄なので,勝手にワイワイやってくれるので助かる。被招待者の義務として,最前列近くの指定席に座り,他の発表に対して積極的に質問するよう指示しておいたのが功を奏した。討論が活発で,完全に国際会議らしいムードになったのはこのためである。

ウィルス仕掛けの人気投票

海外の大物教授たちは多忙らしく,メールでの返事や原稿提出の遅れでは随分イライラさせられたが,自らのプレゼン準備の真剣さには,別 の側面を見せつけられた。各スライドの文字の大きさ,ビデオの頭出しなど,会場での事前チェックにかなりの時間をかける。まさに,タレントのリハーサルそのものであった。日本人の年配教授は,細かなことに拘らない鷹揚さを美徳だと思っているようだが,それは違うだろう。いくつになろうと,どこであろうと,自らの講演・発表にフルパワーで臨むのがプロというものである。あひるの水かきよろしく,落ち着いた分かりやすい講演の裏には,細心の注意を傾けた準備があることを改めて教えられた。

その万全準備組の1人,基調講演者の金出氏からは,「事後でいいからアンケートを取り,参加者の意見を次回に生かすように」とのアドバイスを頂戴した。実際にアンケート項目を書いた紙まで頂戴した。さすがの心配りである。この心配りが講演内容にも生かされているのだろう。アンケート結果 は,同教授が他を大きく引き離しての断然の人気であった。後日,「あのアンケートには何か仕掛けでもしてあったのですか?」と尋ねたところ,「皆がベスト・スピーカーはKanadeと答えるよう,メリッサ・ウィルスが仕込んであった」との答えが返ってきた。ハハハ。

準備委員会の主要メンバーは,会議が始まるとほっとしてしまうのか,ほとんど会場で見かけなくなってしまった。私自身も,受付や控え室と会場の間をウロウロしていて,各講演をフルには聴いてはいない。ビデオ収録してあるから,後でじっくり見ればいいやと思ってしまったのである。

ところが,トンデモナイことが起きてしまった。基調講演はすべて,招待講演の大半も音だけが収録されていて,映像が録画されていなかったのである。AV機材業者の単純なオペレーションミスが原因だ。ダブルで撮らなかったのも,すぐにプレイバックしてチェックしなかったのも,プロにあるまじき不祥事である。何たるチョンボ!!情けないやら,悔しいやら……。名講演を後日入手したいという声も少なくなかったのに,歴史に残る痛恨の出来事であった。

その埋め合わせの1つとして,残っていた音声から拾わせたのが,質疑応答のディクテーションなのである。

(❺) 第3幕 メディアアートギャラリー:ロマン チックなレセプション

「Media Art and Mixed Reality」と題した岩井俊雄氏の講演から,同氏の新作が展示されたメディアアートギャラリー,レセプションへと続く時間は,このシンポジウムのまさしくハイライトであり,至福の時間だったと言ってもいいでしょう。

岩井俊雄さん(長髪で気さくな人柄は,氏と呼ぶのは似合いません)の中学生時代のパラパラ漫画から,今日に至る半生の作品をたどる講演は感動的でした。昔よく見たテレビ番組『ウゴウゴルーガ』のCGを担当しておられたとは知りませんでした。実を言うと,Advance Programを見た時も,どこかで聞いた名前という印象しかなく,国際的な賞をいくつも取っておられる著名なアーティストであることは後になるまで知りませんでした。そういえば,いつかNTT ICCで見た企画展も,入り口近くにある常設作品群も,岩井さんの作品だったのです。

講演中ビデオで紹介された過去の作品の中では,坂本龍一さんとのジョイントコンサートが最高でした。ピアノの音に合わせて,鍵盤から光がスクリーンに上って行き,音楽がビジュアル化されるのです。これは正しくMixed Realityの芸術です。何という素晴らしい着想なのでしょう。研究畑の先生達をも,すっかり酔わせてしまったようです。

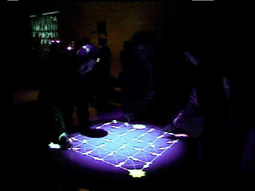

写真5 メディアアートギャラリー 写 真6 Composition on theTable 併設のレセプション会場 |

この講演の興奮が醒めやらぬ間に,メディアアートギャラリーの会場に舞台が移り,レセプションが始まりました。暗い会場の中に,メディアアート作品のプロジェクタやローカル照明だけが配されていて,ここでお酒と軽食を楽しむという趣向です(写 真5)。これは完全にSIGGRAPHを意識した演出ですね。 会場の約半分を,岩井さんの新作4点『Composition on the Table』が占めています。4つのテーブルの上にボタンやスイッチがあり,これを押したり回したりすると,天井から吊るされたビデオプロジェクタからテーブル上に投影されたCG映像や音楽が変化します(写

真6)。これは,聴衆が参加できるインタラクティブアートなのです。この夜もその次の日も,岩井さんと直接お話することができ,すっかりファンになってしまいました。実はこの原稿を書いている今(6月13日)も,BS10周年記念番組『映像の未来へ』に出演されていて,岩井作品の歴史が別

の形で紹介されているのです。

このギャラリーには,他に3人の作品が展示されていました。中でも杉原有紀さんの水ディスプレイは,ユニークな着想のとても素敵な作品でした。ドームの側面

をつたって落ちる水に映像を外から投写し,これをドームの中から観察するという作品です。杉原さんは,まだ大学院在学中のチャーミングな女性で,この作品で受賞(賞の名前は忘れました:-p)された後も,ずっと水をテーマとした作品に取りかかっておられるそうです。

とてもロマンチックな和やかなレセプションだったのですが,たった1つとても残念だったのは,あっという間に料理が無くなってしまったことです。味は悪くなかったのですが,20分ともちませんでした。それとも主催者は,食べ物が多いと,持ち歩いてメディアアート作品を汚してしまうことを恐れたのでしょうか。

皆さん思い思いに触れたり,覗き込んだりでインタラクティブアートを楽しんでいました。しかし,絵画や彫刻などの作品は何百年も残るけれど,コンピュータやビデオを使うメディアアート作品は,OSが変わったり規格が変わったりすると,いつまでもつのかしらと考えてしまいました。

(❹) 舞台裏3 岩井俊雄氏の新作登場

著名アーティストをゲット

岩井俊雄氏の出演は,廣瀬プログラム委員長,岩田委員の口利きですんなり決まったものの,謝金(講演料)の額は決めずにおかれてしまった。最近かなり売れっ子とのことだが,一体いくら出せばよいのだろう? 作品を制作・出展・解説してもらう場合は「アーティスト・フィー」というらしいが,学会だからいくらも出せない。そもそも,頼む方も頼まれる方も金銭のことは口にしないというのは,全く悪しき慣習だ。坊主のお布施じゃあるまいし,きちんと事前交渉する風潮になって欲しいものだ。

Finance Chair兼務の副委員長としてはこの予算がずっと気になっている間に,事態が思わぬ

方向に進展してしまった。当の岩井氏が,MR研の客員芸術家として来てくれることになったのである。堅い技術屋の武骨なデモに「もっとコンテンツの充実を,アーティストのセンスを」という諮問委員会のコメントがあり,岩井氏スカウトの話が急浮上した。岐阜県の科学芸術アカデミーの客員から東京に戻られていて,ちょうどフリーだったのである。

MR研にとってはもちろん,このことはISMR'99にとってもラッキーであった。MR研は主催者の片割れであるから,ホスト側が謝金を受け取るわけには行かない。さらには,旧作を出展してもらうどころか,ISMR'99のアートギャラリー用に新作を作ろうかという話にまで発展した。即ち,ISMR'99はこの我が国随一のメディア・アーティストに,ただで作品を作らせ,ただで講演させることに成功したのである。(その分,MRプロジェクトがサポートしているのですよ。どこの会議にでも,チャリティ出演してもらえるわけではありませんぞ!

念のため。)

岩井氏自身,「自分の過去の作品群も,なるほどMixed

Realityという言葉で表せるのか」と共感し,その後,他でもしばしばテーマは「複合現実感」と語っておられる。もちろん,岩井氏のMRはかなり広義のMRであり,我々MRプロジェクトのMRは狭義のMRであるが,MRというコンセプトが世に広まっていくのは,私にはとても喜ばしいことである。

岩井氏の人気に便乗

こうした経緯で,同氏の日常生活,アーティスト活動をすぐ傍らで知るところになった。結構,海外からの出展依頼も多く,2年先くらいまでスケジュールはぎっしりである。旧作そのままの出展や,リメイクして常設等々のケースもあるが,この日程の中で一体いつ新作を作ってくれるのだろうかとかなり気になった。実際,12月末はまだ構想段階で,特殊なセンサを埋め込んだテーブルの発注は年明けになってからである。

アーティストはアイデアだけで,プログラムは他人任せの場合も少なくないらしいが,岩井氏の場合は全て自分でプログラムされるのだという。どうやら,O2を自宅に持ち込んで,深夜等にコツコツと制作されていたらしい。それで,間に合うのかしらとの私の心配も何のその,わずか1日前の設営なのに,新作の(物理的な)テーブルの上に,スムーズにプロジェクタからの映像がピタっと決まった。さすがプロである。

国際会議の参加費は払いたくないが,岩井作品だけを見たいという観客もぞろぞろ現れた。確かに,これだけの新作をたった一晩のレセプションでの人寄せパンダに使ったのでは申し訳ない。さりとて,長期展示するだけの会場費を捻出することもできない。せめてと考え,レセプション=メディアアートギャラリーの翌日に,ISMR'99参加者以外の特別

見学日を設けた。

この岩井氏の知人だけで100人近くが,新作を見にやって来た。岩井フリークとでも呼ぶべき固定ファンもいるようだ。外国人キュレータから小児病院の先生まで多岐にわたっているが,やはり放送業界,広告業界あたりが多い。ISMR'99の正規参加者とは人種が違うことは,風体,挙動からもすぐ分かる。

マスコミもミニコミも,岩井作品の取材にやって来た。本体のISMR'99もプレスリリースを出したのだが,一向に彼らの興味を惹かないようだ。ハイテクブームの頃は,わずかな先進技術を求めてしつこい取材申込があったというのに,今は全く見向きもしない。マルチメディア報道で煽りに煽ったN経済新聞系の雑誌記者などは,「我々の未来の技術になんて興味ないんです。読者が求めているのは現実ですよ,現実」などと言う始末である。身勝手なものだ。

岩井作品目当ての見学客達が,ついでにMR研のデモ展示にやって来た。結構面

白がって帰ったようだ。その後も,MRプロジェクトは岩井氏の人気に便乗している。ICCの企画展『メディアの足し算,記号の引き算』やBS放送『映像の未来へ』にもおこぼれで登場することが出来た。そこで出会ったアーティストの卵や映像製作業界人は,一様に複合現実感のもつポテンシャルに大いなる関心を示す。いま,バランス感覚を失っているのは,新聞・雑誌系だ。このことは,また次号で論じよう。

(![]() )

(つづく,以下次号)

)

(つづく,以下次号)