| |

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

| |

| |

『クリーチャー・デザイナーズ ハリウッド特殊効果の魔術師たち』

|

| (イオンエンターテイメント配給) |

|

|

|

|

| |

|

|

(C)FRENETICARTS 2015

|

|

| |

オフィシャルサイト [日本語] |

|

|

|

| |

[5月20日より公開中] |

|

2022年4月28日 オンライン試写を視聴

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

(注:本映画時評の評点は,上から   , ,  , , , , の順で,その中間に の順で,その中間に をつけています) をつけています) |

|

|

|

|

| |

職人芸の産物は間違いなく楽しいが,少し時代遅れか |

|

| | 古典的な特撮技術を駆使した異色作,最近のCG/VFX多用作を語るのが当欄の主目的だが,本作はそうした映画に登場するクリーチャー制作過程,職人芸に焦点を当てたドキュメンタリー映画である。DVDやBlu-ray Discの豪華版にはメイキング映像が収録されていて,当欄では2012年前半まで「DVD/BD特典映像ガイド」なるコーナーを設けていた。当欄の長年の読者なら,お馴染みのクリーチャーや制作者が次々と登場し,懐かしいことだろう。こうしたメイキング映像が初めての最近の読者には,本作は間違いなく楽しい映像作品に違いない。

ところが,当欄を担当する筆者にとっては,少し期待外れの映画だった。ドキュメンタリーとしての完成度は高いが,内容が古過ぎる。本作はフランス映画だが,英題は『Creatures Designers: The Frankenstein Complex』(15)である。SFXやVFX全般の解説ではなく,クリーチャー造形に特化した内容であることを考慮しても,95%以上は当映画評連載開始の以前の話題ばかりで,まるで時計が1990年代前半で止まっているかのようだ。

【古典的なSFX技術とキャラクター造形】

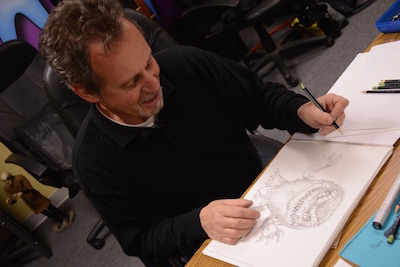

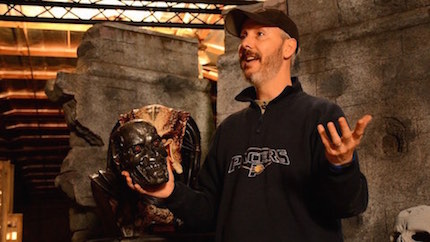

■ インタビュー中心の構成だが,スケッチ画から始まり(写真1),粘土を捏ねてのクレイモデル制作,特殊メイク用の顔型作成,アニマトロニクスの組立,制作工房の様子,スタジオでの試し撮り風景(写真2)等々の映像もたっぷり見せてくれる。職人芸の持ち主たちが,過去の自慢の作品を見せながら楽しそうに語ってくれる(写真3)。デニス・ミューレン,リック・ベイカー,フィル・ティペットらの著名人が続々と登場する。本来ならスタン・ウィンストン氏が登場するところだが,2008年に亡くなったので,過去の映像で少し姿が映るだけだった。息子のマット・ウィンストン氏が後を継いでいる(写真4)

| |

|

|

|

| |

|

|

| |

| 写真1 クリーチャー・デザインは,まずはスケッチ画から

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

| |

| 写真4 偉大な父が遺した傑作を語るマット・ウィンストン氏

|

|

|

|

|

|

| |

■ 怪人・怪物となるとフランケンシュタインが元祖だが,『エクソシスト』(73)の少女のメイクが凄かった。人間型でないクリーチャーの造形では『エイリアン』(79)のゼノモーフが画期的であったことが分かる。人形としては,ラバー製の模型が主だが,金属製の骨格があり,それも保管されている。ジョーズ級やT-Rex級の大型で実物大模型(写真5)となると,頭部と胴体は別々に作成されている。着ぐるみタイプの怪獣は,日本のゴジラが代表的存在で,もはや伝説となっているようだ。

| |

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

| |

■ エピソードとしては「狼男」のメイク(写真6),『グレムリン』(84)のボスキャラを64本の棒で操作する逸話が面白かった。クリーチャーの動き関連では,コマ撮り,パペット操作,そしてアニマトロニクスへの発展が語られる(写真7)。動きと質感のバランスを考えると,ディジタル一辺倒でなく,アナログ技術も残したくなる。

| |

|

|

|

| |

|

|

| |

| 写真6 変身後の狼男の頭部。こんなの襲われたら,そりゃ怖い。

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

| |

| 写真7 アニマトロニクス製のゴリラ。質感はさすが。

|

|

|

|

|

|

| | 【CG導入黎明期の話題と解決策】

■ こんな職人芸中心の古典的な特撮技術だけで終わるのかと心配したが,約80%が過ぎた終盤になって,ようやくCG利用に話題が移った。CGの本格利用の嚆矢となった『アビス』(89)では,水中発光生物をいかにして描くかが課題だったが,ここでは水を使わずに水中シーンに見せる工夫も語られている。『アビス』の成功から『ターミネーター2』(91)に,そして『ジュラシック・パーク』(93)へと至るCG利用の急拡大は,筆者が当映画評で再三語ってきたVFX発展史をなぞっている。

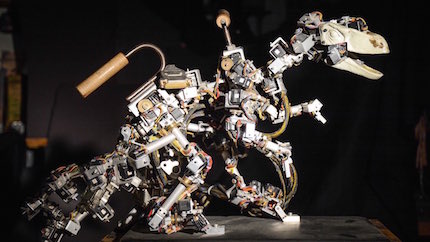

■ 『ジュラシック…』の大幅なCG利用決定でフィル・ティペット氏が外され,自暴自棄になったところに,恐竜に動きを付けるために再起用された話の顛末が,詳しく語られる。写真8のような機械式のミニチュアで生成した動きをCGモデルに伝える解決策が興味深かった。まだこの時代にMoCap装置は存在していない。

| |

|

|

|

| |

|

|

| |

| 写真8 動きをCGモデルに伝えるメカ製のT-Rex

|

|

|

|

|

|

| | 【21世紀のCGキャラクター造形について】

■ 21世紀に入ってこの分野は大きく飛躍したはずなのに,本作では『ロード・オブ・ザ・リング』シリーズのCGのゴラムがMoCapデータで動いていたこと,『アバター』(09)のCG製のナヴィ族の表情はそれぞれ演じる俳優の顔面のFacial Captureを利用していたことに触れただけであった。監督の立場からは,ギレルモ・デル・トロ監督が登場するので(写真9),当然オスカー受賞作『シェイプ・オブ・ウォーター』(18年3・4月号)の半魚人の造形に関する言及を期待したのだが,本作はその3年前の作品だった。

| |

|

|

|

| |

|

|

| |

写真9 ギレルモ・デル・トロ監督にはオスカー受賞作を語って欲しかったのに…

(C)FRENETICARTS 2015

|

|

|

|

|

|

| | ■ クリーチャー造形に限っても,動物に会話させるアニマルトーク,各生物の皮膚の質感・光沢,体毛の表現等は,この20年間でかなり進歩したはずだ。多数の生物が動くクラウドシミュレーション,フルCGアニメでは,グッズ市場やゲーム化も意識したキャラクター造形等,話題は尽きない。それらも題材として語られることを期待したのに,時代遅れのネタばかりだった。

| |

| |

( ) )

|

|

| |

(画像は,O plus E誌掲載分に追加しています) |

|

| |

|

|

| |

▲ Page

Top |

|

|

|

|

| |

|

|

|