| ||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ |

|

�@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ | �i���F�{�f�掞�]�̕]�_�́C�ォ�� |

�@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ | �@ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ | �ς�O�ɐ�ɗ\�K�E���K���K�v�F�M�҂̎��s�̌� | �@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ | �@�{��̓V���[�Y��3��ڂ����C���Ɂu�t�@���^�r�v�Ƃ������̂����܂�C��l�C�������w�n���[�E�|�b�^�[�x�V���[�Y�̑O��杂Ƃ����]�����蒅���Ă���悤���B�|�b�^���A���ƌĂꂽ�M��t�@���w���p�����Ă���悤������C���J�O�����q�b�g������Ă���悤�Ȃ��̂��B���������}�j�A�b�N�͉ߋ���̍ו��܂Ŋo���Ă��āC�o��l���̐��i��l�ԊW����������c�����Ă���B���������ꍇ�C�f��]�T�C�g�͂ǂ�ȏ�����āC����_�]���ׂ����C�傢�ɔY��i�ł���B���������Ȃ邪�C���̎��⎩�������邱�Ƃɂ���B �@CG/VFX�̔��W�j����i�s�ŋL�^���悤�ƁC20�N�ȏ�������Ă��邱�̉f��]�T�C�g�����C�g���Ă���CG�Z�p���̂�����E�]�����Ă����͓̂�����10�N�������BCG�𒆐S�Ƃ���VFX�Z�p�̌n�̃��x���͊i�i�ɍ����Ȃ�C�c�[���̕��y���i�̂ŁC���قǂ̑��łȂ��Ă��C�n�C���x����VFX�V�[����e�ՂɒB���ł���悤�ɂȂ����B�����Ȃ�Ɠ����̕]������CCG/VFX�V�[���̋Z�p�I�V�K����Y���V�[�����łȂ��C�g�����̍I�݂��C���o�ʂł̎a�V���ւƈڂ��ė��Ă���B�����CVFX����g���Ă����ɖ��͓I�ȃV�[����n�o���Ă��邩�ɒ��ڂ��Ă���B �@SF, �t�@���^�W�[�C�z���[�C�X�[�p�[�q�[���[�f�擙�̗��p����Ԃ����C���̑��̕��ʂ̃h���}�ł��C�ڗ����Ȃ�VFX���p�͓�����O�ɂȂ��Ă���B����ɘA��C�����ł͒Z�]���̔䗦���ǂ�ǂ��Ă����B���̂Ƃ���C�f������I���܂ŁC�ǂ̍�i�����C�����ň����������܂�Ȃ����Ƃ������ł���B �@�ł́C�ǂ̂悤�ȓǎ҂�z�肵�Ă��邩�ƌ����C���T�C�g�����ǂ���C��i�̑I������悵�Ƃ��C�M�҂̘_�]�ɊS�������ĉ�������X���낤�B�ς�f������߂�ꏕ�ɂȂ��Ă���K�������C�Ϗ܌�Ɉ�ۂ�ӌ��̑�����y���܂��̂ł��\��Ȃ��B�v���̉f���]�Ƃ����̕]����R�����g���C�e�l�Ō����ɕ��U���Ă���B���F�C�f��]�_�Ƃ͂��̒��x�̂��̂��B�ǎ҂�����͏��m�̏�ƍl���C���ϓI�ȓǎґw��z�肵�āC�����l�I���z�������Ă�����肾�B �@���߂čl����ƁC�����ɓ��Y��i�̃}�j�A�b�N�ȃt�@���͑z�肵�Ă��Ȃ��B�M�S�ȌŒ�t�@���̑����́C���ƌ����悤�ƐV��͕K�����ɍs���B�ނ�͔�]�Ƃ̕]�_�⊴�z�ȂNjC�ɂ����Ȃ����C�ǂ�ȍ��]�����̂Ƃ����Ȃ��BSNS��œ��D�̎m�����ƌ�荇�����Ƃ̕����S�����B �@����ȑO��̉��ɁC�{��ɂ��ẮC�����̓ǎ҂ɑ��āC�ȉ���2�_�����������Ă��������B�����ӂ�ƁC�{��̓��e�͂����ς藝���ł����C�܂��Ă�y���ނ��Ƃ��o���Ȃ����炾�B (1) ���̉f��́C��ɗ\���m���Ȃ��ɊςĂ͂����Ȃ��B�Œ���C�\���҂͊ςāC��v�o��l���̖��O�Ɖ�����o�D���m�F���Ă����K�v������B (2) ���������\�K��������ŁC���Ԃ�����C�����T�C�g��_�����C�V���[�Y�̉ߋ�2�����������ƕ��K���Ă������Ƃ����߂�B �@�\���m���C����ςȂ��Ɋς������ǂ��f��͑��X���邪�C�{�V���[�Y�͑S�������ł͂Ȃ��B�V�����t�@�����l���������Ȃ�C�o��l���̉ߋ��͒m��Ȃ��Ă��C���ꎩ�̂͊y���߁C�I�Ղ͊��S�ɖv���ł���f��ɂ���ׂ������C�{��ɂ͂��̔z�����Ȃ��B�����C�u�n���|�^�v�V���[�Y�ȗ��̃t�@���̖ڂ����ӎ����Ă��Ȃ��悤�Ɏv����B �@��L�̃R�����g�́C�M�҂̎��s�̌��Ɋ�Â��Ă���B����3��24����C���Ԃ��Ȃ������̂ŁC���̗\�K�������ɁC�{��̊�����I���ʉ�ɋ삯�����B�ʏ�Ȃ���Ŕz����͂��̐��K�̃v���X�V�[�g���Ȃ������B���ꂪ�Ȃ��ƁC�{�ҏ�f�O�ɁuProduction Notes�v���T�ς��Ă������Ƃ��ł��Ȃ��B �@�����ł́C��1��w�t�@���^�X�e�B�b�N�E�r�[�X�g�Ɩ��@�g���̗��x(16)�͌��܂��Ă����B2��ڂ̑O��w�t�@���^�X�e�B�b�N�E�r�[�X�g�ƍ������@�g���̒a���x�i18�N11�12�����j�́C�]�_�͉��������̂́C��������Љ�L���������Ă����B����䂦�C�f������n�߂�Ή��Ƃ��ߋ���͎v���o����ƍl�����̂����C���ꂪ�Â������B�O��܂ł̂����炢�͂Ȃ��C�����Ȃ蕨��ɓ˓�����B��v�o��l���Ԃ̊W��\�ߕ������Ă��Ȃ��ƁC���̌�̓W�J�ɂ��čs���Ȃ��B����s�\�������̂́C��q����悤�Ȍ������������̂����C�����m�����̂͊Ϗ܌�̂��Ƃł������B �@�A�H�̎Ԓ��Ŗ{��̈�ۂ��������悤�Ƃ��āC�����ŏ������O��̏Љ�L�������ċ������B���ƁC�قړ�����ۂł͂Ȃ����B�v��ƁC�ȉ���4�_�ł���B �@ �O���u�n���|�^�v�V���[�Y�̒m�����Ȃ��Ɨ������Â炢 �A ����̍\�z���{��̋ؗ��Ă������Ȃ��B���e���Ȃ̂͋r�{�� �B ���ꂪ��]�O�]���C���̈Ӗ���������₷���Ȃ��C�ϋq�����čs���Ȃ��V�i���I�� �C �}�O���͖w�Ǔo�ꂵ�Ȃ�����C���@�������̂����R�����C���ՂɎg���߂����Ɗ����� �@���̂܂܂̗����ł́C�ƂĂ�����L���͏����Ȃ��̂ŁC��ʌ��J��ɂ�����x�f��قŊς邱�Ƃɂ����B�������ɁC2�x�ڂƂȂ�Ɠ��e�͂قڗ����ł����B�����C���ꂪ�����������ł͂Ȃ��C��������\�K���Ă���ς邱�Ƃ�v�����Ă��������������B | �@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ | �V���[�Y�̌q���ɉ߂���, �M��t�@���ȊO�̓X�L�b�v���ĉ� | �@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ | �@������I���ʉ�ɂ́C�܂����e�Ɋւ���⭌��߂��~����Ă������C���ꂪ���ւɂȂ鍠�C�����z�[���y�[�W�͂��Ȃ�[�����Ă����B�V���[�Y�̊T�v�▂�@�������܂Ƃ߂ďЉ��y�[�W�������āC�V���[�Y�̃t�@���ɑ��āC�V��̋������������Ă�L���킾�B���J���O�ɒ�g�����T�C�g���烈�C�V���L�����o�ė��āC���J��ɂ͎��I�ȃl�^�o���̃y�[�W�������o�ꂷ��̂͊��Ⴞ���C���̃V���[�Y�ɂ͂��ꂪ��X�����B����́C�z����Ў��g�����\������������L��������C�V�����X�`���摜�����J����C�y���l�^�o���Ǝv����L�q�܂ł������B���ꂾ���L���`�ɗ͂����Ă���؋��Ƃ������邪�C�����������O���𑽐������Ă����Ȃ���C�����Ȃ茩�Ă������ς蕪����Ȃ����Ƃ�z���T�C�h���F�߂Ă���悤�Ɏv�����B �@���J��̃V�l�R���ł̊Ϗ܂́C���J���̗���4/9�i�y�j�̌ߌ�ɏo�������B�O��ɒn��g�����ő�Q�삪���f����Ă����̂ŁC���̐�`���ʂ��ǂ̒��x����̂����m�F��������������ł���B�ŋ߂悭�s���C�`�kNT�̃V�l�R���͂����K���K���Ȃ̂����C�ŋ߂ł͈�ԋq�Ȃ����܂��Ă����B���Ȃ��Ƃ��C�����V�l�R���Ŋς��w007�^�m�[�E�^�C���E�g�D�E�_�C�x�i21�NWeb��p#5�j�w���F�m���F���b�g�E�[�A�E�r�[�E�J�[�l�C�W�x�i21�NWeb��p#6�j�����W�q�͂�����B��͂�n���|�^�̂��L��͂͑債�����̂��ƍĔF�������B���������l�����ɂ́C���O�̗\���m���擾��i����M�҂̌Ăт����Ȃǖ��p���낤�B �@�{��̊ḗC3��A���ƂȂ�f�C�r�b�h�E�C�F�[�c�ŁC�w�n���[�E�|�b�^�[�ƕs�����̋R�m�c�x�i07�N8�����j���琔����ƁC�����7��A���̃��K�z���ƂȂ�B����͖��@�����w�҂̃j���[�g�E�X�L���}���_�[�ŁC�z�O���[�c���@���p�w�Z�̎w�苳�ȏ��u���̓����Ƃ��̐����n�v�̒��҂̓����w�҂ł���B���̃j���[�g���p���l�j�D�̃G�f�B�E���b�h���C���������Ă��邱�Ƃ��炢�́C�f��t�@���Ȃ�N�����m���Ă���B�ނ̎��ӂ̐l�X���C�P�l�������āC�O��܂łƓ����o�D�����������Ă���B �@�ȉ��C��q����2��ڂƓ�����ۂ��Ƃ���4���ڂ𒆐S�ɁC�{��ɑ��銴�z�����ďq�ׂ�B �y�o��l���Ɣz���z �@�j���[�g����l���ł��邪�C���ɑO��Řb��́C���t�ň̑�Ȃ閂�@�g���̃A���o�X�E�_���u���h�A�i�W���[�h�E���E�j�Ɣނ̏h�G�Ŏj��ň��́u�������@�g���v�Q���[�g�E�O�����f���o���h�i�W���j�[�E�f�b�v�j�̑Ό��ւƈڂ��Ă����B����2�l�����������������Ƃ́u�n���|�^�v�V���[�Y�ł��G����Ă����̂ŁC�u�_���u���h�A vs. �O�����f���o���h�v���{�V���[�Y�̏œ_�ł���B���ꂪ�ǂ������o�߂�H��C�ǂ����������̎d��������̂����C���̑O��杂̍ő�̊S���ł���ƌ�����B����C�w�X�^�[�E�E�H�[�Y EP1�`EP3�x�ł����ɂ��ăA�i�L���E�X�J�C�E�H�[�J�[���Í��ʂɗ����C�_�[�X�x�[�_�[�ƂȂ�������m��̂Ɠ������炢�̏d�݂����B �@�{��̕\�肩��C�_���u���h�A�Z���̎Ⴋ���ɂǂ�Ȕ閧���������̂��𒆐S�ɕ`�����ƕ������Ă������C�M�҂͕s�o�ɂ��CDV�����Ŕs�i�����i�E�f�b�v���{�V���[�Y����~�������C�}�b�c�E�~�P���Z��������Ƃ��ċN�p���ꂽ���Ƃ�m��Ȃ������i�ʐ^1�j�B�f��̖`���ŁC�i�E���E�Ƃl�E�~�P���Z�����J�t�F�ŏo��C2�l�����ē������W�ɂ��������Ƃ����炩�ɂȂ�B����荇��Ȃ�����C�܂����Е����u�������@�g���v���l�Ƃ͎v��Ȃ������B���̌�C�s���ɂ͔ނ̊��`�����|�X�^�[�i�w����z���H�j���\���Ă��āC�u�O�����f���o���h�v�Ə�����Ă������C�܂�����ł��C�����Ȃ������B�i�E�f�b�v������Q���[�g�̌Z���킩�Ǝv���Ă����B�_���u���h�A���ɂ��킪���āC�i�ڂ����͏����Ȃ����j���̑��q�C�����C���ɓ�����l�����{��ɂ͓o�ꂵ�Ă�������ł���B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ |

|

�@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ |

|

�@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

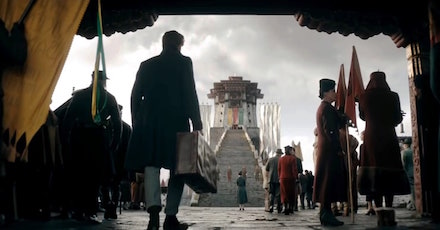

| �@ | �@�f���}�[�N�l�o�D��M�E�~�P���Z���́u�k���̎���v�ƌĂ��قǂ̖��D�ŁC���̖w�ǂ̏o������ŏЉ�Ă���B�唼�͑P�l�̎�l�������C�����ł��ʗp�����ŁC�w007�^�J�W�m�E�����C�����x�i07�N1�����j�ł́C�ڂ��猌�̗܂𗬂����I�ȓG���������Ă����B����ƂȂ����{��ł́C�ނ��땗�i�̓_���u���h�A�𗽂��ł����B����C�ŏI��܂ŋN�p�����Ǝv���邪�C��͂�u�������@�g���v�͌��̃W���j�f�̕��������Ǝ������Ă����Ǝv���B �@���̑��̎�v�o��l�����C�w�ǖ��O���Ăэ���Ȃ����C�݂��̊W����������悤�ȃZ���t���ɂ߂ď��Ȃ��B�\���m���Ȃ��ɂ��̉f������߂Ċς邩�C���邢��3�N���O�̑O��K�����ɖ{���ڂɂ��āC�Ⴆ�u�j���[�g�Ɩw�Ǎs�������ɂ���N�́C���̌Z�̃e�Z�E�X�v�u�N�C�j�[�ƃW�F�C�R�u�͗������������C�}�O���Ƃ̌������ꂽ���߁C�O�����f���o���h�̑��ɂ����v�u�N�C�j�[�̎o�̃e�B�i�̓j���[�g�̗��l�̂͂��Ȃ̂ɁC�Ȃ����ʉ��`�[���ɂ͓����Ă��Ȃ��v���X���C�����ɗ����ł����ł��낤���H �Œ�t�@���ɂ͖��p�̔z���Ȃ̂����m��Ȃ����C��͂�����s���ŁC����ւ̖v����W���Ă���B �y����W�J�ƃV���[�Y���ł̈ʒu�Â��z �@����́C�O��̐��N���1930�N��Ƃ����ݒ肾�B����Ƃ��ẮC���Ĉ����������_���u���h�A�ƃO�����f���o���h�́C�}�O���i�l�ԁj�̈����������Ĕ��ڂ������W�ƂȂ�C�O�����f���o���h�͖��@���E���x�z���邽�߁C���ۖ��@�g���A���̃��[�_�[�����߂�I���ւ̏o�n��\������B�u���̐����v�ɂ���Ď���͐킦�Ȃ��_���u���h�A�́C�j���[�g�B�̓ʉ��`�[���ɃO�����f���o���h�̖�]��j�~�����ڂ�����c�c�Ƃ����؏������B �@�O��ł́C��L�̇A�̂悤�Ɏv�����̂����C3��ڂ��I���āC�V���[�Y�S�̂̍\�z�����قǂł͂Ȃ��Ɗ������B�����t�@���^�W�[�ł��C����u�w�֕���v����ɂ����w���[�h�E�I�u�E�U�E�����O�x3�������w�z�r�b�g�x3�����Ƃ́C����̍��i�̌��ł���i���̍������i�Ⴂ�ł���B���F�̓V���O���}�U�[�̑f�l���R�̏�����Ƃ������������o�ō삪��q�b�g���C2�C�ڂ̓D�ӑ_���ŏ����n�߂�����̑O��杂ł��邩��C�\�z�����e���Ȃ͓̂��R���Ƃ�������B�f��͓���3��̗\�肪5��ɐ����������̂�����C���g���v�X�����Ȃ��Ă���B�V���[�Y�܂�Ԃ��_�̖{��͂����̌q���ɉ߂����C�����C�傫�Ȑi�W�͂Ȃ��B���Z�Ŏ��Ԃ��Ȃ��Ȃ�C�{��̓X�L�b�v���āC�u�O�����f���o���h�̖�]�͈�U�j�~���ꂽ�v�ƋL�����Ă��������ŏ\�����Ǝv���i������ƁC���]���߂����H�j�B �@����ł͐g���W���Ȃ��̂ŁC�f���I�Ȍ��ǂ�����Љ�Ă������B1��ڂ�NY�C2��ڂ̓p�������S�n�ł��������C�{��ł́C�h�C�c�̃x�������C�����ăq�}�����R���̃u�[�^���������傽�镑��ƂȂ��Ă���BNY����h���s���������͓o�ꂷ�邪�C�O��Ɉ��������C�p���̌ΐ��n���ɂ���u�z�O���[�c���@���p�w�Z�v����������ēo�ꂷ���i�ʐ^2�j�C�|�b�^���A���B�������Ċ�ԃV�[�����낤�B�O�����f���o���h��h������u�k�������K�[�h�v�Ȃ������������o�ꂷ���i�ʐ^3�j�B�������CG/VFX�̎Y���ł��邱�Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B | �@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ |

|

�@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ |

|

�@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ |

|

�@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ |

|

�@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ |

|

�@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ | �@���E�e�n������̂́C�������Ɍ�����퓅��i�ł����āC�����̕K�R���͂Ȃ����Ƃ������B�{��͂��̓T�^���B���@���g���ďu�Ԉړ��ł���̂ŁC�n���������B����䂦�C���[�v��͂����ɂ�����炵�����i�Ƃ��ĕ`���Ă��āC�ʂ̏ꏊ�Ɉړ��������Ƃ��������Ă���B�ʐ^4�́C�����[�ƃW�F�C�R�u���ړ�����1930�N��̃x�������̌��i�����C�܂�Ńi�`�X�E�h�C�c�̏W��B��\���̊��͂Ȃ��������C�����Ă��s�v�c�͂Ȃ����͋C�������o���Ă���B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ |

|

�@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ |

|

�@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ | �@���������f��Ńu�[�^���������o�ꂷ��̂͒��������C������r�W���A���ʂł̍�����_���Ă̑I�����낤�B�������R�̎R�����ɋ{�a�i���@�H�j������C�����K�i�̏�ɑI�����ʂ����肷���ꂪ�݂����Ă����i�ʐ^5�j�B���̂��߂ɂ���ȏꏊ�Ō���������̂��̐����͂Ȃ��B�u�[�^���ɂ͍s�������Ƃ͂Ȃ����C�M�҂̓^�C�̃o���R�N�œo�����u���b�g�A�����i�ł̎��j�v�̋}�ȊK�i���v���o�����B�A�W�A�����������錚�����Ƃ��ĕ`���Ă���̂��낤�B�������CG�̎Y���Ǝv����B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ |

|

�@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ |

|

�@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ | �@�O��̇B�Ɠ��l�C��ʂ║�䂪�ڂ܂��邵���ς�邪�C2����23�����R�Ɍ����悤�Ƃ��Ă��邾���ŁC���������Ƃ����������͖R�����B��͂�C�ǂ��l���Ă����̃V���[�Y�̋r�{�͂��e�����B����ɐs����B �y���@�̓��������z �@������E���ɂ��Ă��邾�������āC������݂̃N���[�`���[�����͈�ʂ�o�ꂷ��B�Ƃ�킯�C�J���m�n�V�Ɏ����������̃j�t���[�i�ʐ^6�j�ƐH�p�A���̃N���\���Ɏ����{�E�g���b�N���i�ʐ^7�j�́C�uSW�V���[�Y�v�ɂ�����R2D2��C3PO�̂悤�ȑ��݂ŁC�{��ɂ���������o�Ԃ��m�ۂ���Ă���B | �@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ |

|

�@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ |

|

�@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ |

|

�@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ |

|

�@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ | �@���o��́u���C�o�[���v�́C���D�̂悤�ɖc��݁C�j��Ɨ����o�ė��āC������Ă����i�ʐ^8�j�B���j�[�N�ł����o�����B�u�}���e�B�R�A�v�͐l�ʏb�g�ŃT�\���̔��������\�Ȗ��@�����Ƃ���Ă��邪�C�{��ł̓J�j�ƃT�\���̒��Ԃ̂悤�Ȍ`�ŁC���A�̂悤�ȈÂ��ʘH�œo�ꂷ���i�ʐ^9�j�B���ɂ������o�ꂷ�邪�C��������猩���ɉ߂����C����Ȃɗv��Ȃ��B | �@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ |

|

�@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ |

|

�@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ |

|

�@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ |

|

�@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ |

|

�@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ | �@������݂̕s�����́C���@�\�̗͂L�����m�F������̂Ƃ��ĕ`����Ă��邪�C�{��ň�ԑ傫�Ȗ������ʂ����Ă����̂́C�u�L�����v�Ȃ铮���ł���B���r�̒����A�t���J�Y�́ugiraffe�v�ł͂Ȃ��C�����_�b�ɓo�ꂷ��`����̐��b�u�i�فv����ɂ��ĕ`���Ă���悤���B�u�L�����r�[���v�̃��x���ɕ`����Ă���p��E�̂���C���̓������B2020�N�ɕ��f���ꂽNHK��̓h���}�w�i�ق�����x�ł́C�u�m�����s���Ă���ו��̐��Ɍ����v�Ƃ���Ă������C�{��ł́u�w���҂ɑ��������l�������ɂ߁C���̑O���삭�����v�Ƃ��ĕ`����Ă��āC�I�����ʂ̔���@�̂悤�Ȉ������Ă���B �@�\���҂ɂ��o�ꂹ���C�X�`���摜�����J����Ȃ��̂��c�O�����C�ܘ_CG�Ő�������Ă��āC�������d�����ɂ߂ăn�C���x���������B���Ɏ����̌^�ŁC�Ԃ�V�ł��ג����E������B�ŋ߂�CG�Z�p�������Ă���C���̓����P�̂�`�悷��͓̂���Ȃ����C�O�����f���o���h��j���[�g���������������̍����������ŁC���������R�ŁC�o�F�̏o���f���������B��̂ǂ�����č��������̂��낤�H �o�D�����ɔ��˃}�[�J�[��t���������̌����L����������C�����CG���́u�L�����v�ɒu���������̂��낤���H ���ꎩ�̂̕]���͂����������{�����C���́u�L�����v�̕`�ʂ䂦�ɁC�����Ɋi�グ���Ă������B �@���̓����͎����ł́u�L�����v�ƕ\�L����C�e�o�D�͂�����u�`�����v�ƌĂ�ł���悤�ɕ��������B���炭�C�u�i�فv�̒�����ǂ݂́u�`�[�����v�Ɣ������Ă����̂��낤�B�ugiraffe�v�łȂ��̂Ȃ�C���{�ꎚ���́u�i�فv�Ƃ��ׂ����Ǝv���B �@�{��̃j���[�g�����̍ŏI�ړI�n���u�[�^���ɂ����̂́C�i�ٓ`���̔��˂̒n����������Ƃ̋L����ǂB����͖{���Ȃ̂��H �ǂ��ׂĂ��C�i�قƃu�[�^���̌q����͏o�Ă��Ȃ������B�u�[�^���̍����i�ʐ^10�j�ɕ`����Ă���̂́u���v�ł����āC�u�i�فv�ł͂Ȃ��B���m�l�ɂ͂��̋�ʂ����Ȃ������̂��낤���H | �@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ |

|

�@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ |

|

�@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ | �y���̑���CG/VFX�V�[���Ɩ��@�z �@�C�Ɠ��l�ɁC�{��ł����@�V�[���͕p�o����B�ꗬ�X�^�W�I���`������Ă��邾�������āCCG/VFX�̕i���͍����B�������C�����ꂽ�V�[������ŁC�V�K���ɂ͖R�����B���ɁC������݂̖��@�̏甭������r�[���ɂ��U���́C�܂����Ƃ����C�������i�ʐ^11�j�B������������肾�B���̕�����܂߁C���̈З͂�D������Ă��Ȃ��̂ŁC�v���I�Ō���^������̂Ȃ̂��C���ʂ̂قǂ�������Ȃ��B���@���̂��������߂��ŁC��ʂ����X�����B�L���݂��Ȃ���C�y���݂ł��Ȃ��B | �@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ |

|

�@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ |

|

�@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ | �@�j���[�g�̎����́C�܂�Ńh��������̃|�P�b�g�ŁC�F�X�ȕ����B�����Ƃ��ł���C���ł���яo���ė���B����M�����������V�[�����ߋ��ɉ��x�����������C����͊��̒�����́C�{�C�p���C�N�B�f�b�`�̃{�[���܂ł����C�R�̂悤�ɔ�яo���ė���B������CG�ŗe�Ղɕ`����Ƃ͂����C������H���C�����B �@�����ĐV�������@�̃A�C�e�����グ��C�z�O���[�c�́u�K�v�̕����v�ɂ������~���`�̕��̂��낤���i�ʐ^12�j�B���ꂪ������]���Ă���Ƃ���ɔ�э��ނƁC�ړI�Ƃ���ʂ̏ꏊ�Ƀ��[�v����B����C��]���́u�ǂ��ł��h�A�v���B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ |

|

�@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ |

|

�@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ | �@�{���CG/VFX�̎�S���́C�O��Ɉ�������Framestore�ŁC���S����Digital Domain 3.0�C���̑� Image Engine, Rodeo FX, RISE Visual Effects Studios, Raynault VFX�Ƃ����w�e�������B �p�����ĎQ�����Ă���X�^�W�I�������C�ߋ���CG���Y�����p���Ă��邱�Ƃ��M����B | �@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ | ( �@ |

�@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �� Page Top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

�@ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ | �@ | �@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@ | �@ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||