5度目のSIGGRAPH(下)

逃げて行くワールド・スタンダード

O plus E, Vol.23, No.12, pp.1482-1488, 2001

4.VFXその他の話題

カッツェンバーグ氏の凱旋

映画『ファイナル・ファンタジー』ばかりを論じたので,その他のVFXの話題についても触れておこう。

メイキングを語る方も誇らしげだったのは『シュレック』である。昨年はまだ製作中であるというのに,Sketches & Applicationsで「A First Look at "Shrek"」と題した1セッション(2時間弱)を占めていた。晴れて大ヒットを飛ばした今年は,メイキング情報をふんだんに盛り込んだ半日のコース「"Shrek": The Story Behind the Screen」が開催初日の午後に組まれていた。これは,昨年の『ダイナソー』と同等の待遇である。主催者の意図する初日からの集客力とドリームワークスのディズニーへの対抗心を当て込んだ企画だろう。

筆者はこの日の朝到着の便でLA入りしたため,このセッションに途中から参加した。何と,オープニングの挨拶にDWの創設者ジェフリー・カッツェンバーグ氏が登場したという。同氏とディズニー社との確執は6月号でも触れた。最近不振のディズニー作品を尻目に興行成績でも誇るべき作品を生み出したので,さぞかし凱旋将軍の気分だったことだろう。「SIGGRAPHに来るのは96年の『トイ・ストーリー』以来だ。またLAに戻って来られて嬉しい」と挨拶して受けていたようだ。話題の渦中の経営者が凱旋したくなるのは,まだSIGGRAPHにそれだけの権威があるということだろうか。

作品の評価と代表シーン紹介は付録の映画評に譲るが,レクチャー内容では群集のシミュレーションが印象深かった。このコースのテキストも凄い。貴重なカラー映像満載で105ページもある。よくぞここまで手の内をさらけ出せるものだ。

CG分野の就職相談

VFX界の実情を知るのに大いに役立ったのは,翌日の全日コース「From Ivory Tower to Silver Screen」である。こちらは業界団体のVES1)が企画したオムニバス形式のレクチャー・コースで,メジャー・スタジオ6社がR&D体制を語るというものだ。「象牙の塔から銀幕へ」という表題は,もはや大学ではやることなしと言わんがばかりで皮肉っぽいが,副題の「Visual Effects Companies Reveal How Research and Development Finds Its Way into Production」からも分かるように,SIGGRAPHレベルのCG技法がどのように映画制作に活かされているのかが興味深かった。

講師を担当した6社は,平気で自社の新作のメイキングだけを語る社と,生真面目に主催者から出された企画案に添ってR&D体制を語る社とに大別された。ピクサー,PDI,SPI2)は前者で,それぞれ『モンスターズ・インク』『シュレック』『スチュアート・リトル2』のメイキングを語った。『モンスターズ・インク』のサリーの毛並みや『スチュアート・リトル2』のイーグルのモデリングもかなりのものだったが,ここで述べるときりがないので,それぞれの映画時評の時に改めて紹介しよう。

一方,デジタル・ドメイン, TSL3), ILMは宿題対応組に属し,ソフト開発体制や製作管理の問題点を述べていた。大学院で研究するかVFXスタジオに入るかの選択を大真面目でアドバイスしているのも面白かった。1つは,表1に示す大学でのCG研究と現場での映像制作の比較だ。皮肉たっぷりで会場は大笑いだったが,かなり真実をついている。さらに,「FXカンパニーは他社にないものを創れる能力が第一だ。外部発表の機会もないではないが,限られる」と語っていたのが印象的だった。こういうセッションが組まれること自体SIGGRAPHならではだが,CG分野では本気で進学か就職かを迷う学生も少なくないということである。

メイキング講演を聞いて感じるのは,日米でのクリエータの基礎学力の違いだ。数学や物理学で修士号,コンピュータサイエンスでPh.Dを取ったクラスのエンジニアがゴロゴロいるし,大学教官が平気でILMやピクサーに転職している。時間限定で解法を探すことが多いならば,物理的なモデルを立てられる能力の違いがものをいう。既存ツールの利用では差が出なくても,新しい表現力の開発では違いが如実に表われる。日本のCG業界,ゲーム業界との技術力の差はここにあると感じられた。

| 表1 CG研究と映像制作の違い | |

|

| |

| 大学におけるCG研究 | 現場での映像制作 |

| | |

| 研究内容は自分で見つける | 業務内容は顧客が決める |

| 時間は十分,資源が不足 | 時間が限定,資源は十分 |

| 方法を見つけてから応用を探す | 用途が決っていて解法を探す |

| アルゴリズムが美しい | 生成した映像が美しい |

|

| |

世界は広い,技術も凄い

例年通りSketches & ApplicationsでもVFXのメイキングを多数聞くことができたが,今年の夏はILMが話題の中心だった。中でも圧巻は『パール・ハーバー』の戦艦爆撃シーンだ。映画そのものの評判は芳しくなかったが,約40分間にわたる空爆シーンは現在のCG技術の最高水準にあることは間違いない。その1つのシーンだけで,100数十層に及ぶ多層処理が施されている。この数年Production Pipelineという言葉が好んで使われているが,まさに完全な分業体制と流れ作業だ。それでいて個々のFX要素技術のレベルの高さに圧倒される。

その他では,最終日の「Death and Destruction」セッション中の2件が予想以上にハイレベルだった。1つは,映画『スターリングラード』4)でのドイツ軍による首都空爆シーンである。破壊されて跡形もない1930年代末のソ連の首都を,歴史考証とVFX技術の結合から映像再現したのは,ロンドンのDouble Negative社だ。この映画はタイミングを逸して時評欄では取り上げ損ねたが,短い空爆シーンがこれほど見事に制作されていたことをこの講演で始めて知った。地上戦闘シーンは『プライベート・ライアン』,空爆シーンは『パール・ハーバー』の迫力には及ばないものの,さして大手でない英国のFX会社がこんな傑作を生み出せることも驚きだった。

もう1件は,ドイツのCA Scanline Production社によるダムの決壊シーンの映像である(写真1)。後述するElectronic Theaterで先に観ていて,筆者のベスト3にも入れたのだが,てっきりこれはミニチュアとCGの合成だと思っていた。2分間,17カットのこの映像がまさかフルCGだとは思わなかった。ましてや,この映像をたった3人が6週間で作ったというのも驚嘆に値する。見事だ。同社のWeb5)上にこの映像がアップされているので,一見することをお勧めする。

もう1つ,新しい視点のセッションを紹介しておくなら,「On-Set CG」だろう。文字通り,撮影現場で実写とCGを実時間合成する話題だけで1セッションを構成していた。実は,このセッションで我々の発表「2001: An MR-Space Odyssey」を行ったのである。

|

| 写真1 ダムも丸ごとフルCG (c)2001 CA Scanline Production. All Rights Reserved. |

技術系のTechnical Sketchに応募したのだが,何とこのVFXのプロフェッショナル・セッションに割り当てられた。今年しかないというので洒落っ気でつけた表題も多分に影響したのかも知れない。MR技術を映画撮影の実時間VFXに利用するシステムの紹介だから,テーマとしてはピッタリだったのだが,プロ中のプロ,ILMとデジタル・ドメインに挟まれた発表だったので,講演者のO主任は緊張しまくっていた。

1つ前のILMの講演は,『ハムナプトラ2』でのリアルタイム・モーション・キャプチャの応用と,『A.I.』のルージュ・シティのシーンでのスタジオ内CG合成の話だった。技術的先進性では,我々のデプスキー6)の利用やタレントにシースルーHMDをかぶせる試みは負けていなかった。ひょっとしてスピルバーグが覗きに来ないかなと思ったが,勿論来ているわけはなかった。質問もそこそこにあったので,MR技術のアピールとしてはまずまずの戦果だったと言えるだろう。

5.定番メニューの今年の話題

論文集がズシリと重くなった

今年も定番メニューの動向で気がついたことを概観し,列挙しておこう。

まず,Full Conferenceのパッケージを受け取って,ズシリとその重さを感じた。特に論文集Proceedingsが厚くなったのが感じられた。帰ってから比べると昨年より少し厚いだけだったが,印象としては随分厚く重くなった。数年前の1.5倍にはなっている。

表2から分かるように,論文採択数が年々増えている。一昨年は320分の51だったのが,今年は300分の65であるから,採択基準が少し甘くなってきている。論文発表はシングル・セッションという方針は完全に放棄したようだ。参加者は増えず,パラレル発表になったのだから,各セッションの聴衆の絶対数は減り,大観衆の前で最新最高レベルの研究発表を聞くという熱気は薄れてしまった。PanelsやSketchesのセッション数・発表数も増えているので,ますますパラレル・セッションが増え,到底全容は掴めなくなってきた。

そんな状況で動向を語るのは憚られるが,Papersのレベルは例年並み,Panelsはやや低調だったというのが大方の評価のようだ。今年は,Papersに日本から3件採択されたというのが特筆すべき話題だろうか。

|

表2 主要プログラムのセッション数/作品数 | |||||

| | |||||

| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |

| | |||||

| Course | 35 | 46 | 43 | 44

| 54 |

| Papersセッション数(論文数) | 12(48) | 11(45) | 13(51) | 16(59) | 16(65) |

| Video Proceedings | 33 | 24 | 33 | 37 | 36 |

| Panels | 16 | 18 | 15 | 14 | 18 |

| Sketches & Applications セッション数(発表数) | 26(99) | 23(83) | 26(93) | 30(108) |

36(138) |

| Emerging Technologies | 44 | 26 | 26 | 29 | 24

|

| Electronic Theater | 59 | 46 | 44 | 41 | 47 |

| | |||||

やっぱり向上しているんだ

CGアニメーションの祭典Computer Animation Festivalは,例年通り,最高水準の入選作がElectronic Theater(以下,Eシアター)として,次点の入選作がAnimation Theater(以下,Aシアター)として区分されて上映された。

今年の応募総数は過去最高の678作品で,うちEシアター入選は47作品だ。日本からは8作品,四季を描いたVideo Station Q社の『Image of Seasons』が4つ分割されて上映されたので,実質は5作品と数えるべきかも知れない。ここ数年学生の作品がEシアターに入選して話題を呼んだデジタル・ハリウッドからは,今年はAシアターにも入選作がなかった。「今年は気を引き締めて発破をかけなかったら,やっぱりダメだった」とは,杉山学校長の弁である。世界は甘くないということだ。

LA地区でのEシアターは,アカデミー賞表彰式会場として知られるShirine Auditoriumで上映される。例年通り,主会場でのセッションが終わってから夜の部に出かけたら,今年からプレショーがあったためか,もうほとんど満席だった。予約制だから座席はあったが,2階の後方席しか空いていなかった。

例によって,開幕が近づくとレーザ・ポインタを振り回して盛り上がる観客が少なくない。独特の熱気だ。今年は,この会場に備わっているパイプオルガンの演奏がこの雰囲気を盛り上げた。曲はしばらく分からなかったが,『スター・ウォーズ』のテーマソングだった。パイプオルガンで聞くのも,なかなか乙なものだ。

昨年同様,主催者が用意したオープニング・タイトルが大受けした。『2001宇宙の旅』のパロディで,猿人が道具を発見するシーンに巨大なユタ・ティーポットが飛来する。それを宇宙から眺めているのは,バズ・ライトイヤー。SIGGRAPH参加者が好きそうなネタだ。

47作品のうち,映画からは『102』『モンスターズ・インク』『キャスト・アウェイ』『シュレック』『クリムゾン・リバー』『パール・ハーバー』『レッド・プラネット』『X-メン』『スターリングラード』『ファイナル・ファンタジー』,そしてILMが手掛けた4本を集約した1作品で計11作品を数える。昨年の6本に比べると倍増に近い。一般作品に比べるとクオリティが段違いなのは分かるが,少し多すぎる気がする。

最優秀作品賞はVon Phon氏の『Values』,審査員賞はJason Wen氏の『F8』に与えられたが,筆者が選んだ今年のベスト3は以下の通りである。

1.Pipe Dream

2.Woodrow Wilson Bridge Project

3.Rule Based Dynamic Simulation for "Wave of Death"

Aシアターのためには,LACC会場内で3室が与えられ,会期中繰り返し上映されていた。こちらでは,日本の(株)アシッドが製作した『Platonic Chain』がなかなかいい出来だった。このコンテンツは,ネット配信型のCGアニメを指向しているらしい。

全体として,例年並みで特筆すべきことはないと思っていたが,数年振りという参加者が「いやぁ,レベルが上がりましたねぇ。技術もシナリオも進歩しました」と感心していた。そうなのかも知れない。

冗談じゃない,アートの方が上です

Emerging Technologies(以下,ET)とArt Gallery(以下,AG)は,非LA地区開催の年は展示スペースの境界もクリアでなく,内容的にもボーダーレス化するのだが,LACC開催だとに場所的にも分けられてしまう。今年はET会場が近づいてきたものの,AG側が定位置を死守するので面積が限られる。もともとLA地区開催のAGでは,CG絵画が多数を占める。その上,今年は欲張ってインスタレーション,ビデオ上映,アーティストのトークも詰め込んでしまったので,益々AGのコーナーが狭く感じるようになった(写真2)。

若きクリエータ達のデジタル・アート番組,NHK BS1の「デジスタ」は,昨年からSIGGRAPHを熱心に取材し特集している7)。特に,素人レポータがAGとETを重点的に取材しレポートしているので,それが参考になるだろう。AGでは,確かにこのレポータ達が選んだ「Protrude, Flow」と「The Floating Words」が面白かった。両方とも日本人女性の作品で,大学の助手と専門学校の講師の作品であるというのが共通項だ。うむ,いいセンスをしていて日本女性も頼もしい。

|

| 写真2 ロビースペースでは別途こんな展示も |

ETでは,さらに日本人の比率は高く,24件中の9件を数える。今年は常連だったATRからの出展がなかったのに,この数に達した。お得意さまを意識してか,実行委員会は会場全体の飾り付けも和風にしていた。未来を感じさせるシステム展示,作品展示の場であるが,「これのどこがCGなのか?出すほうも見るほうも面白がっているが,レベルが高くない学芸会のようだ」とは,いささか口うるさい某大学教授の言葉だった。多少頷けるところもないではない。

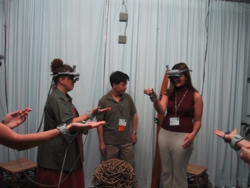

筆者らのグループからは,AGの方にアーティストの村上泰介氏と共同製作の「Contact

Water」8)を出展した。これは,複合現実型エンターテインメントのコンテストMREC 20009)のグランプリ受賞作を具現化したものである(写真3)。HMD装着型の体験は人がはけずに,常に人だかりがする傾向がある。向かいのブースにその影響が及んで迷惑をかけた。床にビニールテープを貼り,体験希望者の待機場所を囲ったら,皆さん行儀良く整列してくれた。1週間で約3,000人がこのMRアートを体験したことになる。

昨年までETに出展していたのに,今年はAGに出したのは,村上氏の希望とこの作品の性格に寄るものである。ところが, ETに初参加された慶応大学K教授からは,「これならETの方に出しても通ったのに,もったいない!」と言われてガックリきた。我々は,AGの方が格式は高く,アーティスト中心の審査委員会をパスするのはそう易しくないと考えていた。どうやらK先生の基準だとそうではなかったようだ。やれやれ。

|  |  |

| (a) HMDをかけると水面と水棲動物が見える | (b) 周りから見ると何もなくてバカみたい | (c) 1週間で約3,000人が体験した |

| 写真3 MRアート作品「Contact Water」の展示風景 | ||

ビジネス・チャンスはどこにある?

3日間の商業展示Exhibitionは,何度か細切れで足を運んだものの,今年も各ブースをゆっくり見ている余裕はなく,じっくり見るのは若手の同行者に任せた。

展示スペースも出展社数も減っているのは先月報じた通りである。IT不況の影響もあったのだろうが,大手企業がCG分野にビジネスとしての魅力を感じなくなったためではないかと思われる。かつてのワークステーション・メーカーはグラフィック性能を差別化要因にしようと投資したが,SGI社の圧倒的な開発力と市場制覇力には敗れ去った。そのCG界の巨人SGIの退潮も著しい。

PCベンダー大手もCGとTV会議に期待を寄せたが,既に棲み分けは進み,そこに大きなビジネス・チャンスがないことが判明した。いま業界標準を作りつつあるリーディング・カンパニーは,CG映像制作ツールMAYAをもつAlias|Wavefront社と,グラフィック・チップのNVIDIA社だろう。先入観からか,この2社のブースに最も活気が感じられた。

SIGGRAPH本来の機器展示の楽しみは,小さなブースで新しいセンサや面白いインタラクティブ・デバイスを見つけることだが,これは衰えていない。筆者らのMR技術関連では,ヘッド・トラッカが新旧取り混ぜ7社くらい出ていた。

昨年見かけたElumens社の球面状ディスプレイはなかなか優れものだと思ったが,今年はあちこちのブースに置かれていた(写真4(a))。こういう会社が伸びるのは喜ばしい。モーション・キャプチャ装置も相変わらず多数社がデモを競っていたが,負けじとフェース・トラッカのブースも頑張っていた(写真4(b))。身体の動きの次は,顔面の動きの入力だろう。

|  |

| (a) あちこちで見かけた球面状ディスプレイ | (b) モーション・キャプチャの次はフェース・トラッカ |

| 写真4 Exhibitionの1コマ | |

アフター6はというと,ユーザ会や同窓会やビジネス・ディナーも連日のようにあるので,参加費に含まれているSIGGRAPHレセプションは魅力がない。食べ物もまずいし,列も長いからだ。

ところが今年は様相が少し違った。木曜日夜のレセプションは,ユニバーサル・スタジオ・ハリウッドの一画を貸し切って催され,「ターミネーター2 3D」がSIGGRAPH参加者専用に開放されていた。既にオーランド,LA,大阪の3箇所にある人気アトラクションだ。筆者はこれで5度目だが,何度体験しても面白い。 加えて,フードもサービスも悪くなく,スペースもゆったりしていた(写真5)。やはり,一流テーマパークは人の裁き方に慣れているし,娯楽と飲食のクオリティも高い。この分では,顧客満足度の高いハリウッド流ビジネスは,テーマパークからイベント運営やパーティ業に進出してくるかも知れない。

|

| 写真5 ユニバーサル・スタジオでのReception |

6. 世界標準としてのSIGGRAPH

サバイバルの条件

約10年前に始めたこのCIFシリーズは,マルチメディア・ブームを先取りし,サイバースペースの変遷,ディジタル映像革命の様相を同時進行で眺めてきた。この間,色々な関連業種,イベント等を探検・体験して来たが,最近は映画とゲームの話題ばかり,参加報告はこのSIGGRAPHだけになってしまった。

退潮気味とはいえ,なぜVFXとSIGGRAPHだけが生き残ったのかを考えてみよう。それには,筆者自身の好みもあるが,ある種のサバイバル条件を満たしているとも考えられる。

空港や機内で出会った教授たち,先のデジスタのスタッフや素人レポータのように,今なおSIGGRAPHが未来への入口と見なす向きがある。創造性を磨き,ビジネス・チャンスを見る目を養う場と考えているのだろう。

学会の一専門部会がここまでの神話を築くに至ったのには,商売上手で多様な職種の観客を集める運営をしたからだが,マスメディアがこの神話を吹聴したことも否めない。日本のメディアは,アメリカで確立した神話や権威を追認したがる性癖がある。

そもそも,日本人は欧米に存在する権威にすがるのが好きだ。それも長い伝統をもち,日本人がなかなか参入できなかった権威ほど有り難がる。ゴルフならマスターズ,テニスはウィンブルドン,競馬は凱旋門賞,サッカーのワールドカップ,モータースポーツはF1,映画ならアカデミー賞がそれに当る。スポーツ紙の一面を飾った時々の話題を思い出せばよい。

最近の野球のメジャーリーグ報道,イチローの活躍を讚えるフィーバーも同じ種類のものだろう。考えて見れば,日本の野球のレベルはそう低くなく,上位の選手なら大リーグで十分通用することは分かっていたはずだ。世界標準にはとても叶わないと勝手に思い込み,その一部に食い込めたとき極端に嬉しがるのである。 ニュースステーションやデジスタの報道を聞いていると,SIGGRAPHはとてつもなく難関であり,クリエータたちの憧れの的として扱っている感がある。28年の歴史を誇るCG界の世界標準ワールド・スタンダードというわけだ。

逃げて行く世界標準?

その背景として,「これからはコンテンツの時代だ。個人の創造性を発揮するにはコンテンツ・クリエータを目指すのが国策だ」とでも言わんがばかりの風潮もある。これは,TVゲームの普及とゲームに関わる職業に就きたがる青少年が少なくないことにも起因している。

戦後日本が歩んできた高度成長,大量生産のモデルは崩壊し,最適工業社会は終焉した。価格破壊が起き,製造業の生産の地は東南アジアから中国と向っている。そんな中でハードウェアでは収益が上がらず,粗利を稼げるのは消耗品かサービスのみである。繰り返し見たり聞いたりすると飽きるコンテンツこそ,次世代の消耗品だと,製造業も流通業も本能的に気付き始めたのではないか。それもブランド力がモノをいう消耗品である。

ディジタル技術で映像制作は飛躍的に進歩した。能力ある人間が感性を磨き,創造力を発揮する対象としてCG分野が選ばれた。そこには,この先端分野の権威の象徴としてSIGGRAPHがあった。世界の仲間入りを果すには,ここで脚光を浴びなければならない。その真偽のほどやことの善し悪しは,ここでは論じない。

遅れてきた日本人が勝手にCG界の世界標準に祭り上げてしまったのだが,当のSIGGRAPH自体は,来年からその方向を大きく変えようとしている。「お祭り騒ぎばかりになって,それも飽きられ始めてきた。原点に戻って,学術系の発表と討論の場にしよう」というのが主催者の意図らしい。

来年の開催地はテキサス州のサンアントニオ,再来年はカリフォルニア州でも,メキシコ国境に近いサンディエゴで開かれる。LAやオーランドに戻ってくる予定はない。地の利がなければ,学会と映像産業界の蜜月時代も終わってしまう可能性もある。

日本のCGクリエータ達が目指そうとした目標は,何処かへ逃げて行ってしまうのだろうか?

用語解説とURL

| 1)VES:The Visual Effects Society。VFX技能者たちの団体で,年次総会や教育コースなどを開催している。現在,個人会員約650名, | |

| 法人会員10数社。http://www.visual-effects-society.org/ | |

| 2) SPI:Sony Picture Imageworks。ソニー傘下のVFXスタジオ。ロブ・レガート,ジョン・ダイクストラ氏等,ビッグ・ネームが集ま | |

| り,最近は系列のコロンビア映画,トライスラー映画以外の作品にも積極的に参加している。http://www.imageworks.com/ | |

| 3) TSL:The Secret Lab。ディズニー傘下のVFXスタジオ。『ダイナソー』製作を機に旧Dream Quest Images社を改組して設立した | |

| が,最近は経営不振で,あと数作で閉鎖すると伝えられる。 | |

| 4) 『スターリングラード』:原題は『Enemy at the Gate』。 第2次世界大戦の転機となった1942年のスターリングラード攻防戦を舞台 | |

| に,独露狙撃手同士の対決を描いた映画。主演はジュード・ロウとエド・ハリス。 | |

| 5)http://www.scanline.de/ | |

| 6)デプスキー:ブルーやグリーン等の特定の色(クロマキー)を利用して映像合成を行うクロマキーに対して,被写体のカメラからの距離(デ | |

| プス)を利用してCG物 体との合成を行う方式のこと。 | |

| 7) http://www.nhk.or.jp/digista/siggraph/siggraph2001/whats.html | |

| 入り。『シュレック』で大ヒットを飛ばした。http://www.pdi.com/ | |

| 8) http://www.mr-system.co.jp/canon-mr/contact_water/index.html | |

| 9) http://www.denno.co.jp/mrec/ | |